施工体制台帳や安全書類の作成を指示されたが、何を用意したらよいかわからないと困っていませんか?

この記事は、公共工事の実績を基に、建設業法で作成義務のある施工体制台帳の概要と、国土交通省の例示と関連法規を元に、施工体制台帳の目的と各社の役割を説明します。

なぜ作るのか、誰が何を作ればいいのか理解すれば、作業の効率化とスムーズな手配に役立ちます。

この記事では、施工体制台帳の作成目的と、工事に参加する各事業者が実際に何をすればいいのかを解説します。

具体的な提出書類リストは下記の記事を参照してください。

施工体制台帳の目的は、現場組織の把握

例えば、以下の例のように小規模な現場があったとします。

これなら、現場に出入りする業者や作業員を常に把握し続けるのは容易かもしれません。

しかし、『広い現場内に毎日10社以上入っている』

『複数ある下請け先がさらに二次請け、三次請けを呼ぶ』という大規模な工事になると

元請業者の監督が『今、現場にどの業者の誰がいるのか』を把握し続けるのは現実的に不可能です。

その中で、『今日、施工している業者の技術者は誰なのか?』

『作業に必要な資格や要件は満たしているのか?』などを管理するために

施工体制台帳を作成する必要があります。

そのため、 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、以下の事を下請負契約を結ぶ業者に義務付けています。

公共工事は必ず作成が必要

公共工事では、規模や金額の大小に関わらず、下請負業者を頼む場合は

必ず施工体制台帳を作らなければならない事になっています。

昔は 公共工事でも『 3,000万円以上(建築一式工事にあっては 4,500 万円以上) 』などの条件がありましたが

平成 27 年 4 月 1 日以降の法改正により、現在の『全ての公共工事に適用』という形になりました。

参考資料:国土交通省配布

pdf資料:国土交通省 施工体制台帳の作成のポイント

ダウンロード資料:国土交通省 施工体制台帳、施工体系図等

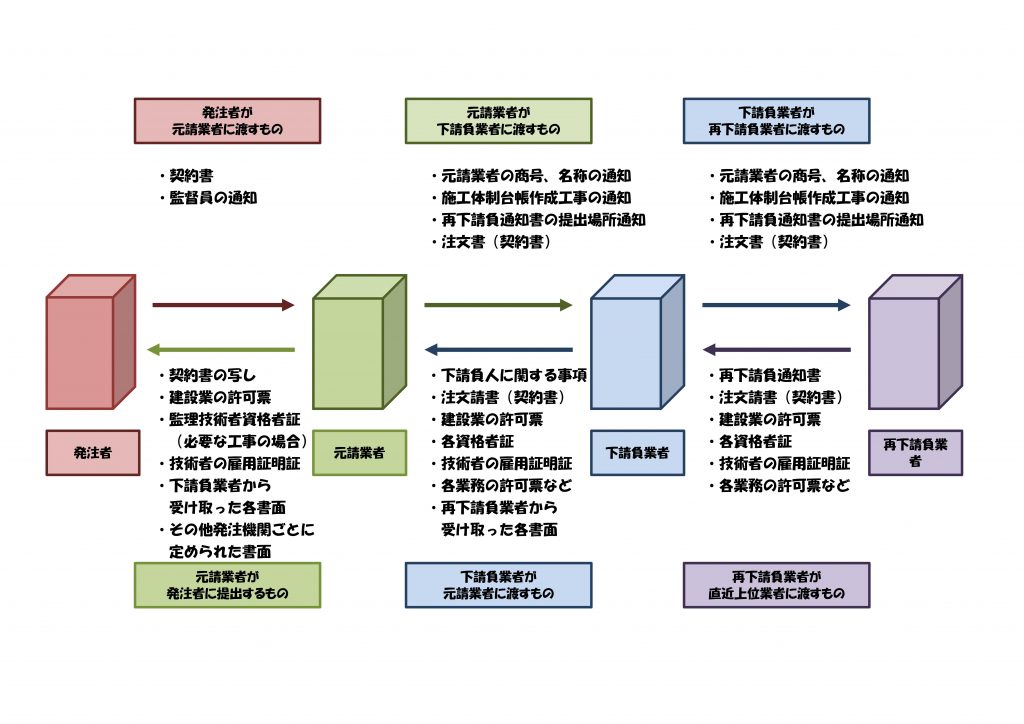

施工体制台帳の作成イメージ

施工体制台帳は上の図のような流れで作成します。

元請業者1社では完成しませんので、作成には各下請け業者の協力が不可欠です。

建築会社は書類仕事やデスクワークを嫌う人が多く、上記のような書類は、相手に会社にとっては「面倒くさい事」とされて後回しにされがちです。

これらの書類を取り寄せる際は、あからじめ『必要だと分かった段階』で早めに連絡をし「何日まで厳守」と期限を定めてお願いしないと、いつまで経っても揃わない、となりがちなので注意しましょう。

現実は下請け業者はほとんど作らず、監督が作成する

施工体制台帳を作成するのは、その下請け業者が自社分一式を記入し、必要書類を揃えることになっていますが、実際は元請業者の監督が、ほぼ全てを作成するのが一般的です。

よほど慣れている下請負業者でない限り、施工体制台帳を揃えてくれることはありません。

しかし、元請業者が代行で作成するにしても、必要な情報は下請負業者から取り寄せないといけないため、正しい役割と何が必要かを把握しておくことは重要です。

それぞれの請負業者が行うことリスト

施工体制台帳は1つの会社で全て作成することはできません。

工事に参加する各事業者が、資格者証や許可証を用意する必要があります。

元請業者が行うこと

一次請け業者が行うこと

二次請け以下業者が行うこと

入札ではない工事でも作成するのか?

入札の公共工事の場合、施工体制台帳は他の工事書類と共に提出を求められますが

検査・入札のない低額工事では、施工体制台帳の提出を求められる事はまずありません。

しかし法的には『公共工事』と分類される業務である限り、必ず作成しなければいけないので

現実ではどうあれ、公共工事を行うときは念頭に入れておくと良いでしょう。

参考:関連法規

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。