工事現場での作業方法について「いつもこの方法だから」「親方からこう教わったから」と、根拠を確認せずにやっていませんか?

建築工事には、国土交通省が定める正しい方法が記載された「標準仕様書」という本があります。

標準仕様書はあなたと現場を理不尽な要求から守り、品質の基準を示す、重要なルールブックです。

この知識があるかないかで、発注者との打ち合わせや、下請業者への指示の説得力が全く変わります。

この記事では、なぜ標準仕様書が重要なのかという根本的な目的から、知っているだけで現場が有利になる使い方まで解説します。

標準仕様書の目的は品質の均一化

一般的に産業において業者の個性は、商品の色として尊ばれるものです。

しかし、建築工事においては業者が品質面で個性を発揮してしまうと困る事もあります。

統一された品質を確保しなければならない公共工事で、このように受注業者それぞれが独自の判断で品質に個性を発揮してしまうと、大変な問題になります。

また、工事を発注する側にとっても、業者相手にどのような指示をすればよいのか定まっていないと、「うまいことやって」としか言えず、仕上がりがその現場ごとに変わってしまいます。

『標準仕様書』とは、工事における各工程のルールを細かく記載することで「頼む業者によって仕上りが毎回変わってしまう」「工事ごとに発注者の考える品質がばらばら」となる事を防ぎ、公共工事の管理の効率化、品質の統一化などを目的として作られたものです。

『標準仕様書』は国土交通省から無料でダウンロードできます。

このページの下部にもリンクがあるので、建築業者なら持っておきましょう。

内容が更新されているかもしれないので、必ず最新版を選んでください。

この記事には続きがあります。

東京都版とそれ以外の細かい違いについては、以下を参照してください。

公共工事ではとても重要

公共工事は、この標準仕様に従って行う事も契約内容に含まれています。

「監督や職人が標準仕様を把握していなかった」や「民間工事ではやらないのが普通なので工程を省略した」などで標準仕様が守られていない事が発覚した場合、指導の対象になり是正を要求されたり、場合によっては契約違反となることもあります。

発注者は、建築業者に工事の知見があると信頼した上で現場管理を任せているので、現場管理者が「知らなかった」では済まないのです。

守るのが難しい場合は協議を行う

工事は現場により条件、状況がそれぞれ千差万別であり、全く同じ方法や考え方が通用する現場はまずありません。

標準仕様書 に記載されている内容を、画一的に守り続ける事は難しいため、それができないと判断される現場は、発注者と協議して方針を決めることとなっています。

どんなことが記載されているのか。記載内容の例

標準仕様書 の内容については

・鉄筋の切断は、シャーカッター等により行う。

・納入されたコンクリートが、発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。

という現場での動き方、手順、方法を指定するもの。

・コンクリート型枠の最小存置期間は20℃以上で普通ポルトランドセメントの場合は4日

のような具体的な数値を指定するもの。

・SOP塗装の下地に行うさび止め塗料はJIS K 5674の認定品。

のように、使用する材料を指定するもの。

上記のように、建築工事全般のあらゆる工種について、事細かに記載されています。

これを全て知っていれば、あなたは知識の上では建築工事マスターと言えるかもしれません。

施工管理技士試験でも最重要

標準仕様書を発行しているのは国土交通省であるため、国家資格である『施工管理技士試験』の内容も、標準仕様書から出題されます。

つまり、これを読み込んでおいて損はありません。

特に一級合格者ともなるとほぼ丸暗記状態であり、ページを掴んだ枚数で何の章かだいたいわかるくらいになっているのではないでしょうか?

現場管理サイドなら、ある程度は把握しておくべき

標準仕様書 は300~400ページはある本のため、丸暗記する必要はありません。

重要なのは『工事に必要な項目が載っている』『計画時、施工時に読んでおくべき』のように調べ方を知っている、という事です。

知っていれば、打合せなどでも有利に働く

標準仕様書 がある、という事を知っていれば、打合せなどで発注者などから「ここ、こうできますか?」のような質問を受けても「標準仕様書上の品質は満たされているので可能ですね」と、根拠のある回答ができ、信頼性が上がります。

逆に、工事計画時や、既に完成している図面を見た時に、標準仕様書 と比較ができれば矛盾点などを探すことができ、後から無用なトラブルになるのを回避できます。

知っていると、逆に逃げられない

標準仕様書 は、建築工事の全ての工程において事細かく基準が記されています。

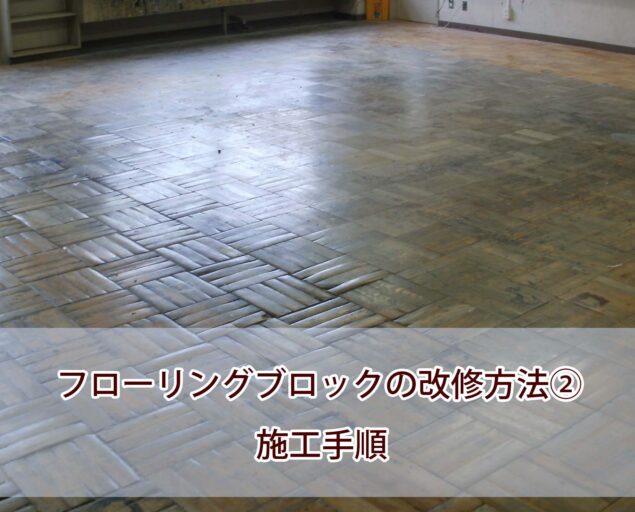

例えば以下

のように、面倒なので独断で省略されがちな事もしっかりと記載されており、これを知っていながら行わないのは、手抜きと見做されるでしょう。

知っていることで常に責任のある施工を求められることになります。

逆に、小規模な修繕など時間とコストに制約のある作業では、事前に

「標準仕様ではこうだが、影響の少ない箇所のため、別の方法でよいか?」

などの話し合いをしてみるのもいいかもしれません。

この記事の要点

参考リンク

・公共工事標準仕様書(国土交通省)

・東京都工事標準仕様書(東京都財務局)