この記事は、フローリングブロック改修の手順マニュアルです。

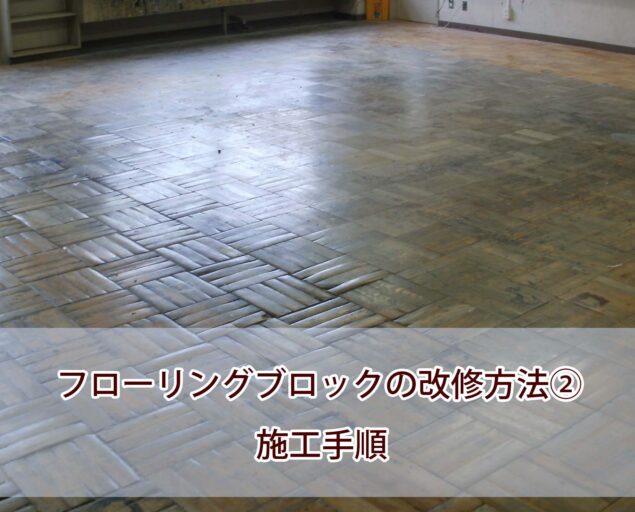

計画の円滑化と現場での混乱をなくすため、既存ブロックの撤去からモルタル下地の処理、新しいブロックの張り付けと仕上げまで、一連の作業工程を実際の工事写真付きで解説します。

工事計画や見積もりの立て方といった準備段階については、こちらの記事をご参照ください。

施工手順

1,既存フローリング撤去

撤去前の現状確認をしたのち、既存フローリングブロックを撤去していきます。

撤去は、バールや電動はつり機で行います。

備品や棚などがある場合は、養生を忘れないようにしてください。

2,下地モルタル撤去

既存のフローリングブロックを撤去したあとは、荒れた下地のモルタルが露出します。

下地のモルタルには、まだフローリングブロックのを押えるための金属の爪が残っており、このままでは平滑な下地が作れません。

これを解消するためにも、電動はつり機で下地モルタルの全面撤去を行います。

はつりは一番大変な作業かもしれませんが、必要な深さに達するまで、細かく行ってください。

次の左官工程で

「撤去で取り残した既存モルタルが残っていて、必要レベル(打設高さ)より飛び出ている」

となると、液状のモルタルを塗り広げている最中にその部分の壊し直しとなり、とても面倒なことになります。

この工程では特にモルタルの粉じんが発生します。

部屋全体のあらゆるものが、雪が積もったように汚れるため、入念な養生・封鎖を必ず行ってください。

完了後に床、棚、机、椅子、スピーカーの天端などの隅々までの雑巾がけ、は現実的に無理ですよ。

撤去後の下地は、上の写真のようにはつり跡がそのままなので、張り工程に備えて左官工事での平滑化が必要です。

100kg/平方メートルのガラ発生を想定すべき

撤去によって、産業廃棄物も相応の量が発生します。

よくある学校の教室(図工室・美術室のような特別教室)の寸法 9.7メートル × 9.1メートル

下地モルタルの厚み 仮に50mm

とすると、約4.4m3

モルタルの重量係数 2.1 を掛けると、約9.24トン

これほどの産廃(その他がれき類)が発生することになります。

トラックの積載を管理するのも大事ですが、それより前の場内運搬(部屋から外に持ちだす作業)は基本的に人力であることを考慮に入れてください。

1階ならまだマシですが、上層階・エレベーターなし・出入口から遠いなどは相応の人数が要ります。

3,下地モルタル打設

下地モルタル撤去後に、新たに平滑な下地を作るためのモルタルを打設します。

仮に教室全面くらいの面積の場合は、先述のように10トン規模のモルタルが必要になるため、ミキサー車やポンプ車の手配が必要になると思います。

その場合は搬入経路、運営中の施設の場合は利用者との区画や、支障にならない施工日時の検討などの計画も必要です。

上の写真、右のように小規模の補修張り替えの場合は、手練りでも十分です。

4,フローリングブロック張り込み

平滑な下地を仕上げたら、ウレタンボンドを使ってフローリングブロックを並べていく作業です。

作業中は、どうしても接着剤が跳ねたり、気づかず身体に付着したもので床表面が汚れます。

完了後に見まわり、弱溶剤などで清掃を行ってください。