工事現場の「主任技術者」について、単なる現場リーダーだと思っていませんか?

実はその配置条件や役割は、建設業法で定められている法的な要件です。

もし知識が曖昧なまま業務を進めると、思わぬ法律違反に繋がるリスクもあるため注意が必要です。

この記事では、主任技術者が必要・不要になる条件から、5つの役割、実務で必須の証明書類までを網羅。明日からの技術者配置と書類準備に迷わなくなるための知識を、図解を交えて分かりやすく解説します。

主任技術者とは?必要になる条件、不要になる条件

建設業者が税込み500万円以上の工事を行うときや

金額に関わらず、建設業の許可を取得している事業者が工事を行う場合は

その作業を管理するための主任技術者(監理技術者)を配置する必要があります。

主任技術者の配置の条件は、下請け業者にも適用されます。

一次請け、二次請け、三次請け…以降も関係なく、条件を満たす場合は配置しなければいけません。

これらは、一人親方・個人事業主・会社、など経営形態に関係なく全て同様です。

なお、建設業の許可を取得していない事業者が税込み500万円以上の工事を請け負うことは

建設業法で禁止されています。

補足:建設業の許可を持っていない業者は500万円以上の案件を受けるには?

どうしても案件に参加してほしい業者が建設業の許可を持っていない場合は、諦めるしかないのでしょうか?

高額の発注は、細かく分ければよいのか?

税込550万円の案件で、依頼を前期・後期に分けて金額を分散させればいいのでしょうか?

公共工事では下請負業者との契約書や注文書・注文請書を全て提出するため、金額を合算するとオーバーになり説明を求められる可能性があります。

多重下請けを整理して金額を抑えてみる

- 元請業者(発注額 600万円)

↓ - 職人A(受注額 600万円 発注額300万円で下請けに発注)

↓ - 職人B(受注額 300万円)

上記のような多重下請け構成で金額が上がっている時は

- 元請業者(発注額 300万円)

↓ - 職人A(受注額 300万円)

- 元請業者(発注額 300万円)

↓ - 職人B(受注額 300万円)

という構成で契約を行うのは一つの手です。

ただし、元請業者の書類作成と管理責任の手間が増えます。

実際、「腕一本で仕事をしており、書類などはよくわからない」相手に上記の説明をして受け入れてもらうのは至難の業であり「めんどくさい!」と怒らせてしまうと本末転倒なので注意してください。

材料支給にする方法(費用の掛かる一部を元請で持つ)

材工税込550万円の案件で、材料費が100万円だった場合、元請業者が材料支給にし、下請負業者が施工費のみとして450万円で引き受ければ、書類上は問題が無くなります。

ただし、材料の納品、発注、管理の責任は元請業者に発生するので注意してください。

- 元請業者(発注額 550万円)

↓ - 下請負業者 (受注額 550万円 うち材料費100万円)

- 元請業者(発注額 450万円)

↓ - 下請負業者(受注額 450万円)

- 元請業者(発注額 100万円)

↓ - 材料問屋(100万円の材料を元請業者へ納品)

悪質な操作と見なされると危険

結論、完了検査で工事書類を検査すると、因果関係や前後関係などからいろいろな事がわかってしまうため、書類面で法的リスクを抱えるのは避けた方が良いです。

主任技術者の5つの役割

主任技術者(監理技術者)の役割は、建設業法第26条により、以下のように定められています。

一般的に『監督』や『職長』と呼ばれる人がしている業務です。

以上のように、主任技術者には明確に役割が定められています。

ある程度の規模の会社になると『施工体制台帳の穴埋め目的』だけで

資格者の名前のみを記載し、実際には現場に来ない『ゴースト主任技術者』をたまに見かけますが

本来ならば、大変好ましくないことです。

主任技術者の役割は、元請業者、下請け業者ともに違いはありません。

「元請業者の監督が作業の工程管理や技術管理を下請け業者に任せきり」や

「下請け業者の職長が施工計画を作成せず独自で作業を進める」などがないように

主任技術者となった人は、業者間で協力し合い工事の完成を目指すことが理想です。

主任技術者と監理技術者の違いは、受注金額の差

下請負金額の合計が税込み4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み6,000万円以上)となる工事を行う元請業者は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければいけません。

金額の大きな工事を行うにあたり、より責任の大きくなった主任技術者と言えるでしょう。

その特性上、監理技術者を配置するのは必ず特定建設業者となります。

一般建設業者は建設業法上、下請負金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み6,000万円以上) の工事を行うことはできません。

主任技術者・監理技術者になるための3つの資格・条件

主任技術者(監理技術者)は誰でもなれるわけではなく、必要な資格・条件があります。

事業者によっては「なんとなく一番のベテラン」を主任技術者としている場合がありますが

要件を満たせていない場合は不可となるので注意してください。

主任技術者(監理技術者)の要件は以下の通りです。

主任技術者(監理技術者)を配置する際は、施工体制台帳にその資格証明を添付するので

配置予定のある技術者は、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。

各工事種類別の詳しい資格要件は、以下のリンクを参照してください。

主任技術者(監理技術者)は、土木・建築・左官…など各業種ごとに定められた条件があり、それを満たしていないとなることはできないため、確認しておきましょう。

参考: 主任技術者となれる資格及び実務経験一覧表(pdf)

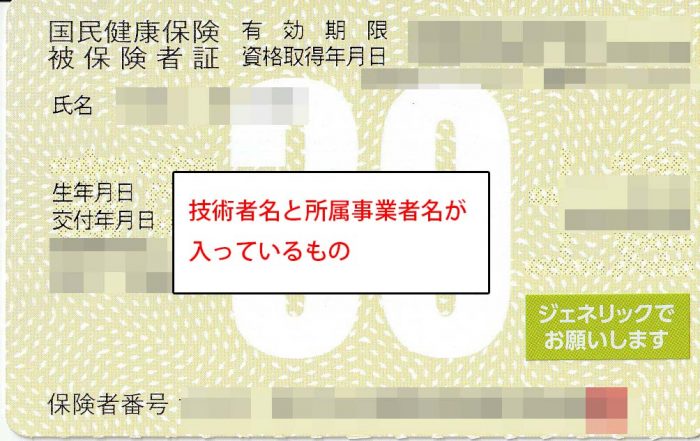

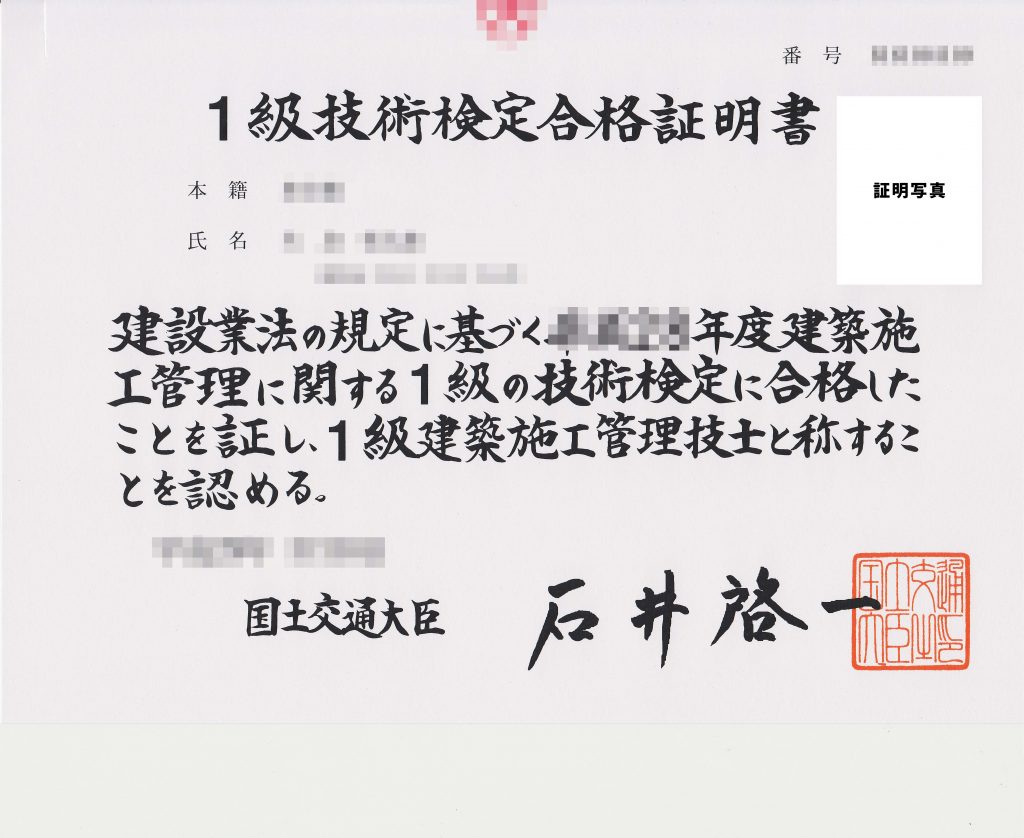

主任技術者と監理技術者の資格証明書サンプル

主任技術者・監理技術者は資格が必要であり、実際に工事に関わる際はその要件を満たしている証明として、資格者証を求められる事が多くあり、それらは施工体制台帳へ添付します。

どのような資料が必要か、下記にサンプルを提示します。

施工体制台帳についての解説は、以下の記事を参照してください。

会社の名称が入った保険証

主任技術者・監理技術者はその会社に所属していなければいけません。

「別組織から借りてきた監督」などは不可であり、所属を証明する資料が必要です。

保険証は、雇用証明のほかに社会保険の加入も証明できて効率がいいため、よく用いられます。

雇用証明について解説した記事は、以下を参照してください。

学校の卒業証明書

学歴と実務経験で証明する場合は、学歴を証明するための学校の卒業証明書が必要です。

持っている卒業証書をコピーするか、または卒業校に問い合わせて発行します。

実務経験証明書

実務経験から主任技術者となる場合は、実務経験証明書が必要です。

過去に行った工事件名と技術者としての役割、実務経験を満たす年数が証明できるように

記載してください。

実務経歴書のテンプレート

下記リンクで実務経歴書のEcxelテンプレートを配布しています。

必要な方は参照してください。

国家試験合格証

国家資格の合格証で証明する場合に使います。

実務経験の記載などが必要なく、1枚で全て証明できるので最も簡単な方法です。

監理技術者資格者証

監理技術者になるために必要な証明です。

施工管理など1級の資格試験に合格した後、定められた講習を受講することで交付されます。

主任技術者の資格以上のものを満たさないと監理技術者となれないため

主任技術者の資格証明を兼ねることもできます。

参考:関連法規

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。