「施工体制台帳の作成を要求されたが、提出書類がわからない」

「書類や許可証を提出したら、あれもこれもと不足書類を指摘される」

このようなことはありませんか?

施工体制台帳は全ての工事で作成することが建設業法で義務づけられています。

しかし、いきなり作成を指示されても何を書き、どの書類があれば良いのかわからない方も多いと思います。

この記事では公共工事で検査を通過している必要書類チェックリストと共に、画像付きで各種書類のサンプルも解説します。

前回の記事では、施工体制台帳の目的や各業者が用意する物を解説しています。

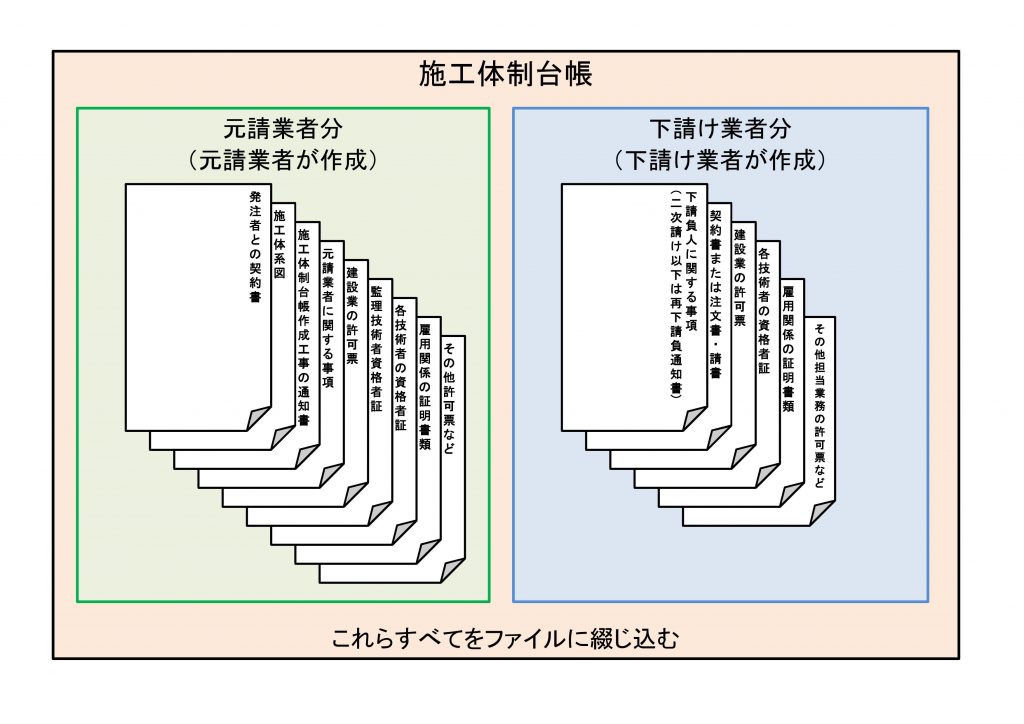

施工体制台帳に必要なもの

施工体制台帳は、下記の項目に記載したものをファイルに綴じ込み作成します。

施工体制台帳は2部作成し、原本は元請業者が保管します。

発注者へ提出するものは『写し』であり、コピーしたものを渡します。

契約書などは、業者によっては複写無効用紙で作成している場合があります。

その際、写しは「COPY COPY COPY…」のように印字されますが、逆に写しであることを証明できているので適正です。

公共機関の担当者から「複写無効ではないか」と指摘を受けたときは、以上のことを説明すれば問題ありません。

元請業者分

上記の書面において、必要なものを用意します。

工事によっては、監理技術者を配置しなかったり、専門技術者がいないこともあるので、不要なものについては作成する必要はありません。

ただし、業者側の判断のみで省略すると、発注者の監督員との認識のズレなどでトラブルになる可能性があるので、提出する書類で迷ったときは、担当監督員とよく話し合って決めてください。

下請け業者分

上記の書面において、必要なものを用意します。

元請業者分と同様に、法的に無くても良いものは作成する必要はありません。

元請業者と違い、下請け業者は建設業の許可を持っていないことも多くありますし、主任技術者を配置できない(→条件を満たせない)ケースもあります。

しかし一方的な省略や、ただの無許可ではなく『法的に無くても問題ない理由』をきちんと説明できれば、発注者側からも認めてもらうことができるでしょう。

参考:東京都建設局『 [参考1] 施工体制台帳等の整備について 』(pdf)

建設局(現:国土交通省)のドキュメントです。

古い資料ですが、施工体制台帳の作り方や目的と作成理由がまとめられており、わかりやすいです。

(リンク元が消えてしまったため、保存したものを掲載しています)

施工体制台帳の作成イメージ

基本的には図のようにファイルに綴じ込めば、施工体制台帳は完成です。

工事によっては、この他に発注者から要求されるものがあるかもしれませんので、作成段階で発注者に確認を取ってみてください。

また、発注機関によっては各書類の並び順まで厳しく指示されることがあるので、注意してください。

実際の書面サンプルと解説

以下のサンプルは、実際に公共工事の施工体制台帳として提出するものです。

求められる形式や体裁は発注機関によって異なり、独断で作成すると受け入れてもらえず作り直しとなる場合があるので、提出の際は必ず発注者の担当者と打ち合わせを行ってください。

提出書類の中に、工事と関係のない生年月日などの個人情報が含まれるときは、プライバシー保護のための塗りつぶしなどの措置を求められることがあるので、そちらも確認を行ってください。

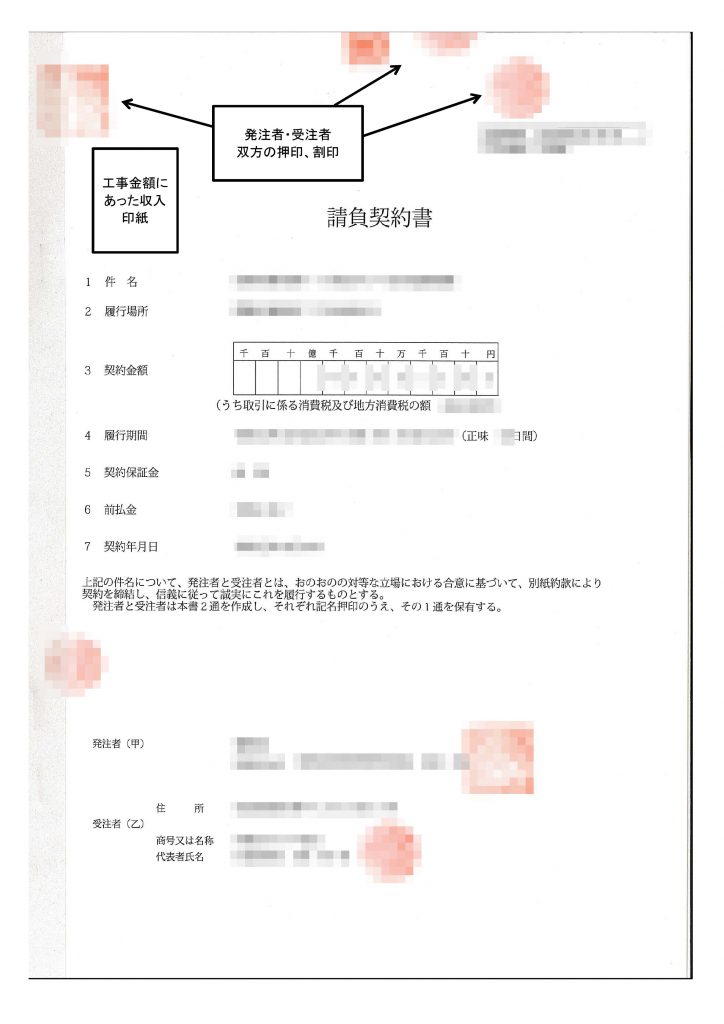

発注者との契約書

公共機関(お客様)と元請業者が交わした契約者を添付します。

契約書は押印、割印、収入印紙のある契約締結後のものを使います。

契約書の形は発注機関によってさまざまです。

表紙だけでよいのか、約款まで全て付けなければいけないのか、は発注者からの要望によりますので、確認を行ってください。

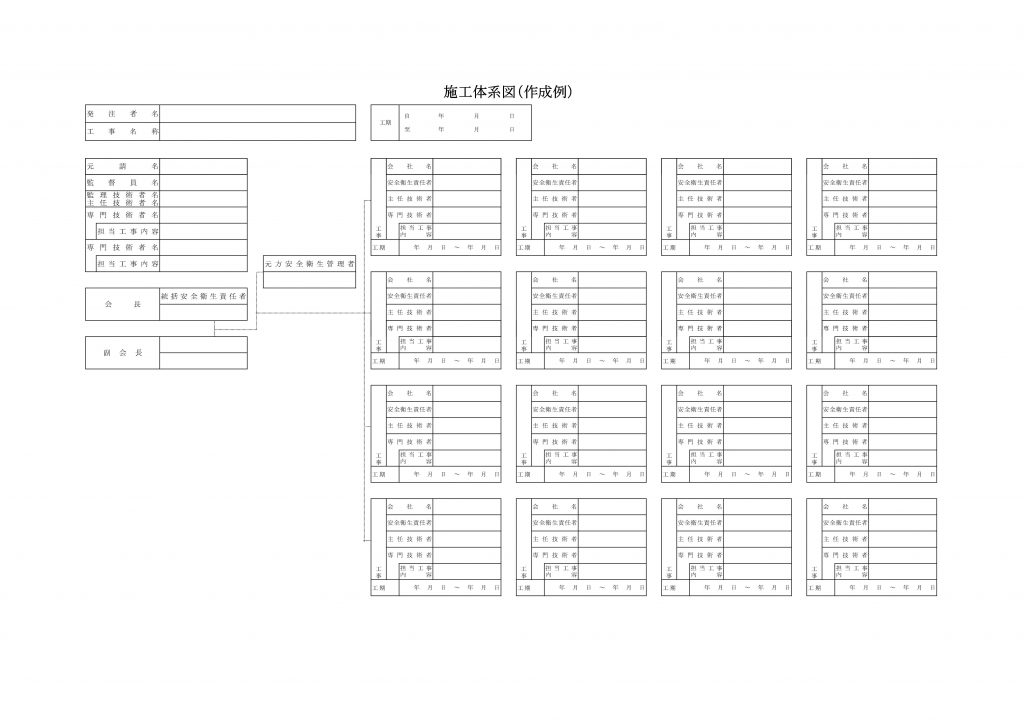

施工体系図

工事の施工体系図を添付します。

汎用の体裁で問題ないことが多いですが、発注機関によっては体裁が定められている場合があります。

サンプル画像のものは、以下で公開されている国土交通省の作成例です。

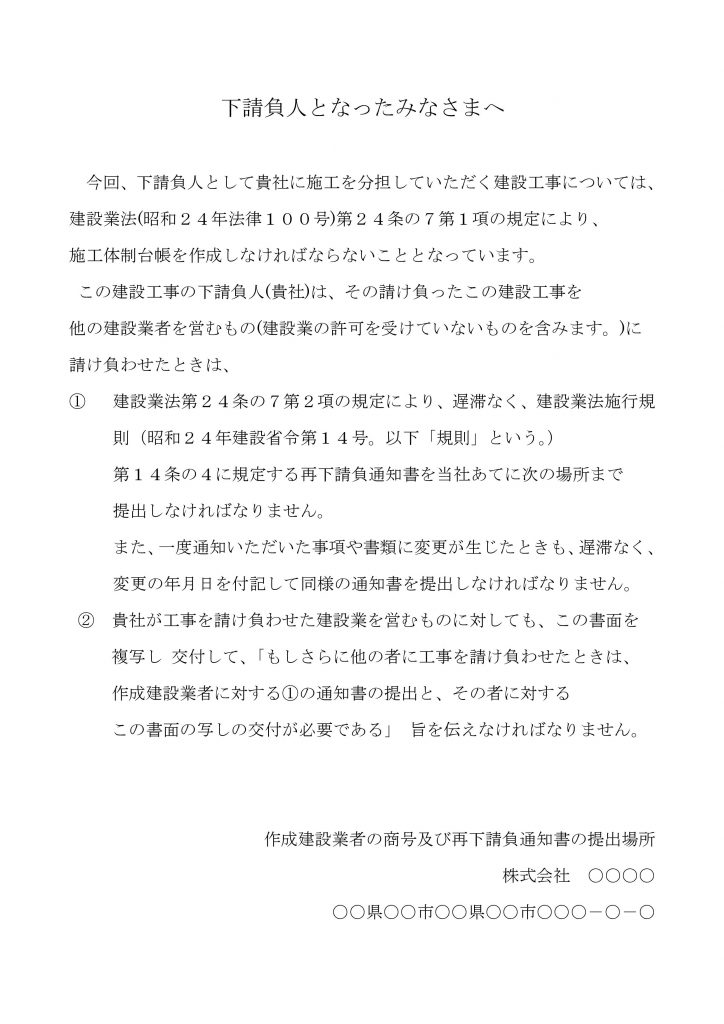

施工体制台帳作成工事である旨の通知書

下請負業者への通知に用いた『施工体制台帳作成工事である旨の通知書』を添付します。

元請業者分の下請負人に関する事項

法的な規定はありませんが、元請業者の工事内容を記述する手段として、施工体制台帳の元請分に『下請負人に関する事項』の左側部分を添付する事が多いです。

『下請負人に関する事項』 の詳しい作り方は、以下を参照してください。

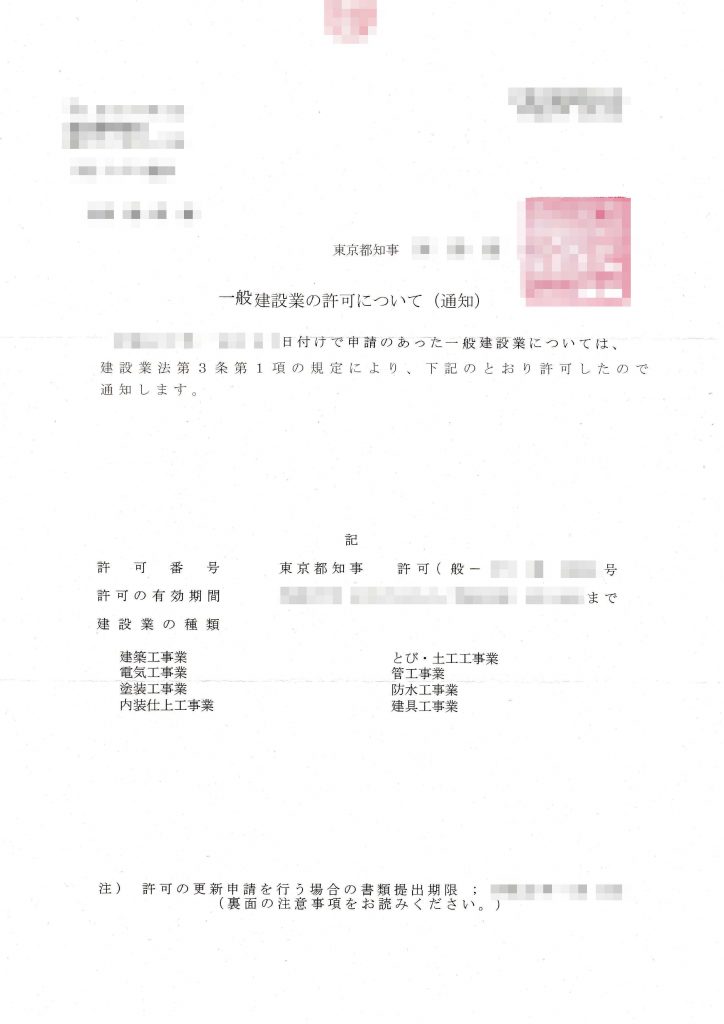

建設業の許可票

建設業の許可票は、都道府県知事許可のものであれば、大きな差はありません。

大臣許可の場合は、また違った形となります。

5年更新制なので期限が切れていないか、また工期中に期限が切れないか注意が必要です。

期限が切れたり、未取得で申請中の場合は、建設業の許可が必要な下請負契約はできません。

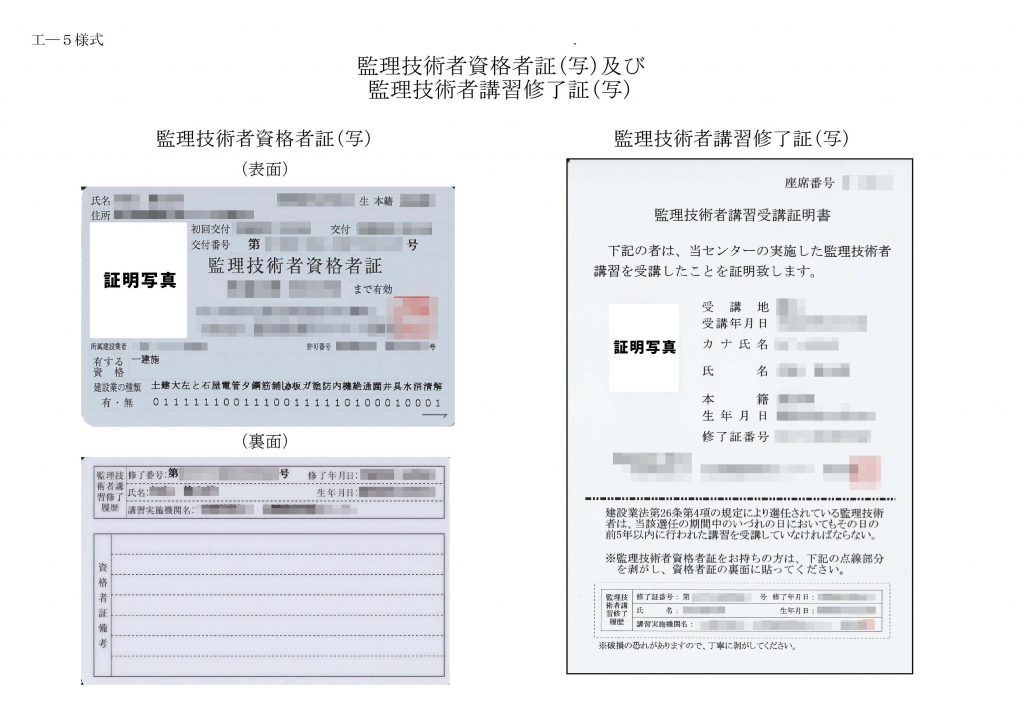

監理技術者資格者証

監理技術者の配置が必要な工事の場合、監理技術者資格者証を添付します。

監理技術者資格者証の表・裏、監理技術者講習受講修了証が求められます。

監理技術者資格者証は、資格試験の合格証も兼ねるのか?

なぜこのような疑問が出るのかというと、監理技術者資格者証には「なぜ監理技術者を取得できたのか?」という要件が記載されているからです。

例えば、一級建築施工管理技士の合格により監理技術者となった場合は、資格者証の表面に『一建施』と記載されます。

これがあれば、別途で合格証を添付しなくても、監理技術者資格者証1枚で全部証明できてしまうのです。

発注者側の監督員によっては、上記の事を知らないために「証明となる合格証を出してください。」と言われることがあるかもしれません。

その時は、これらの事を説明すれば納得してもらえるかもしれません。

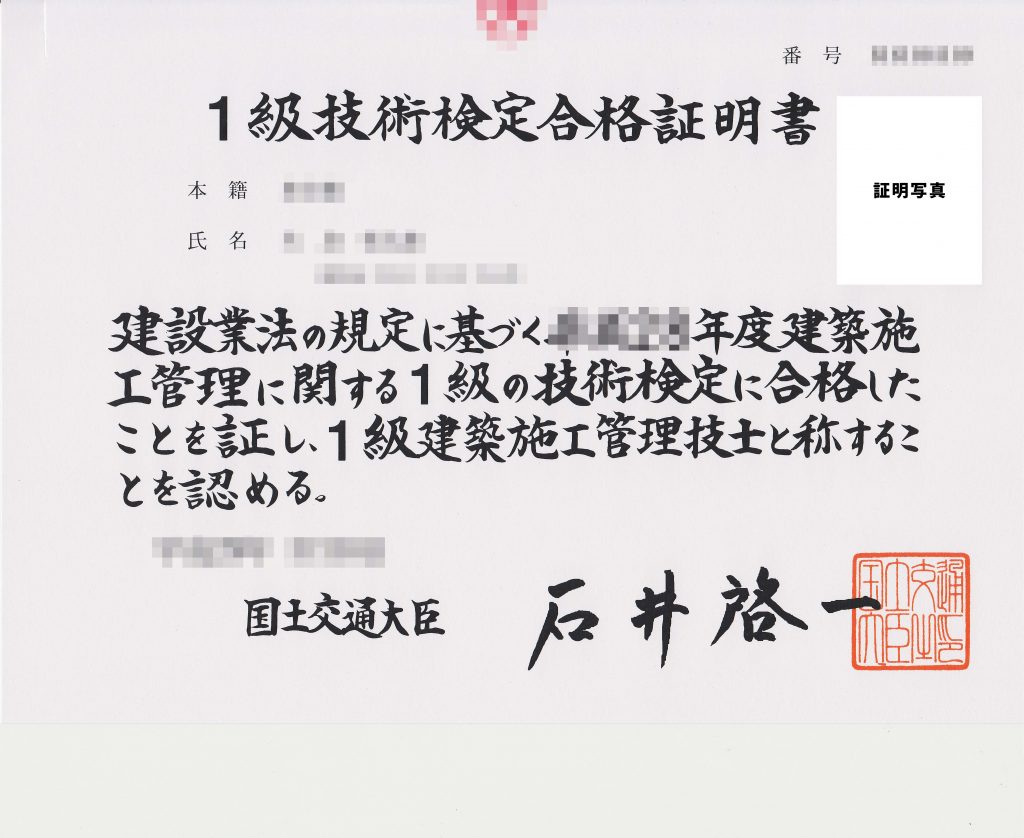

主任技術者・監理技術者・専門技術者の資格証明書

各技術者になるために必要な資格者証を添付します。

元請業者の場合は、監督としての資格ですので、ほとんどが建築施工管理技士の資格者証になると思います。

下請け業者の場合は、技能士資格や実務経験証明書など、行う業種によって異なります。

主任技術者の資格要件などは、以下のページを参照してください。

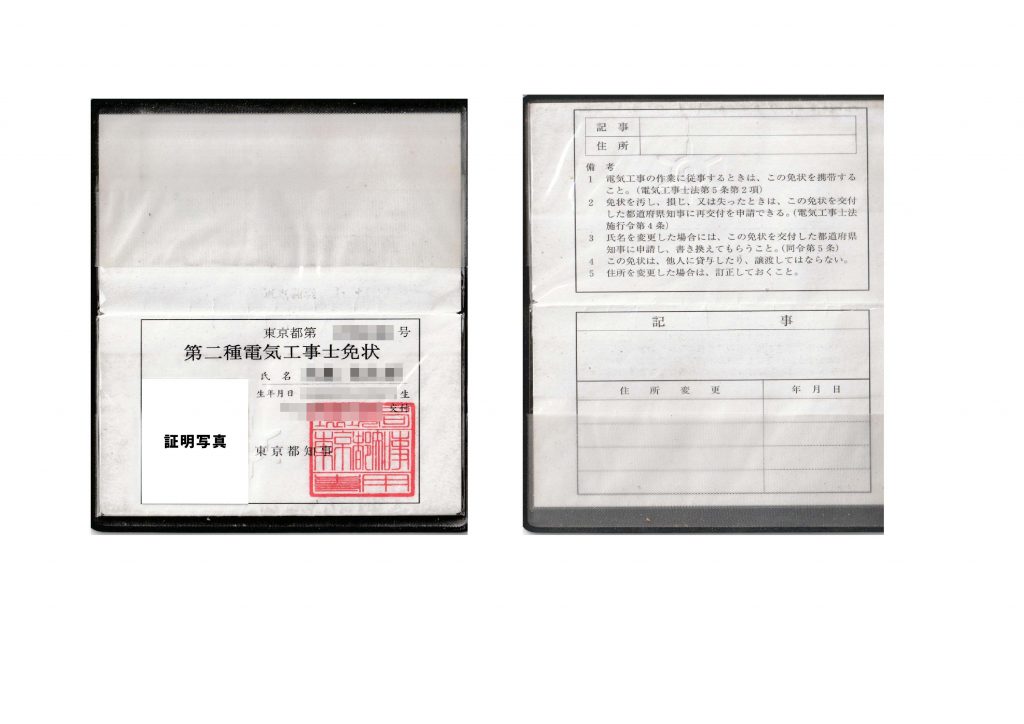

担当作業の資格者証や認定証

工事によっては、免許や資格の必要な作業があります。

それらを行う場合は、実際に作業を行う作業者の資格者証を添付します。

(足場の組立て等作業主任者、石綿作業主任者、電気工事士、消防設備士など)

また、会社単位で認定を受ける『登録電気工事事業者』や『水道局指定工事店』なども

これに含まれます。

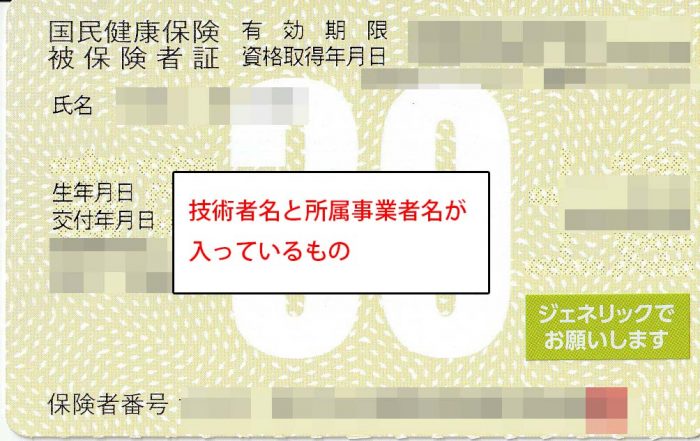

主任技術者、監理技術者の雇用関係を証明する書類

配置する技術者が、正しく雇用されている事を証明するための書類を添付します。

これは『本来は会社にいない技術者を他社から借りているだけ』のような状況を防ぐために必要です。

証明には事業者名の入った健康保険証や源泉徴収票が一番簡単です。

小規模な事業者では、社長や専務などの役員が主任技術者となり、「雇用」されている人間ではないので証明のしようがない、というパターンがあります。

その場合は、法務局からの役員登用証明を提出する方法があり、それが面倒な場合は、 事業者名の入った 健康保険証や源泉徴収票でも同様に証明ができます。

主任技術者が社長の場合は、社長の在籍を示せれば証明となるので、社長名の入った公的な文書(建設業の許可など)があるなら、それだけで証明ができます。

雇用証明については、以下で詳しく解説しています。

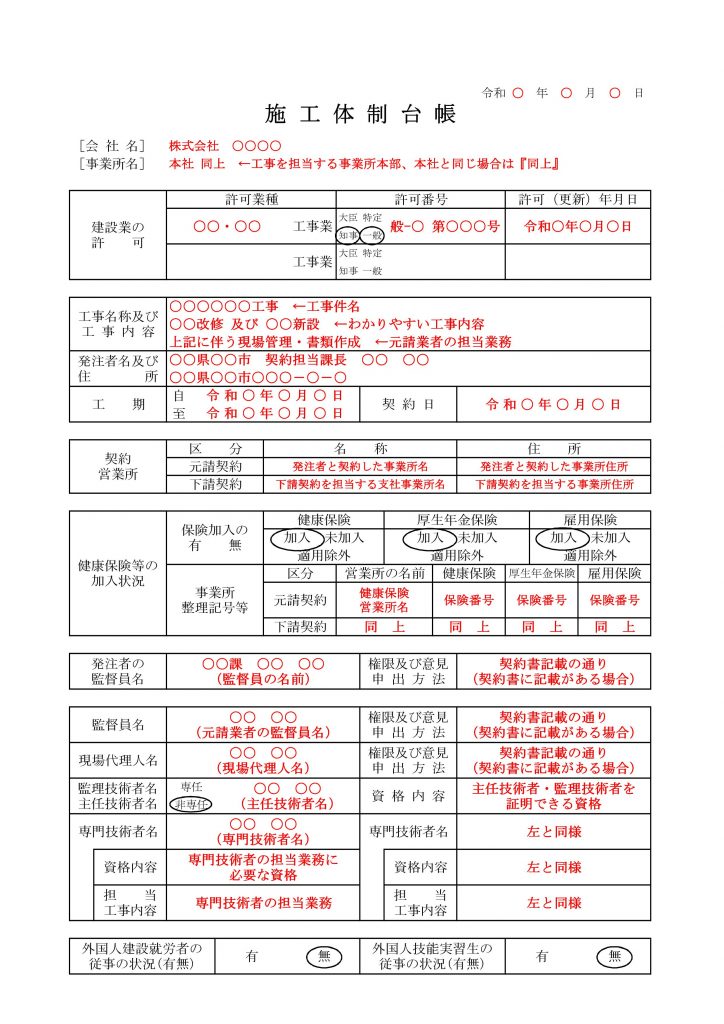

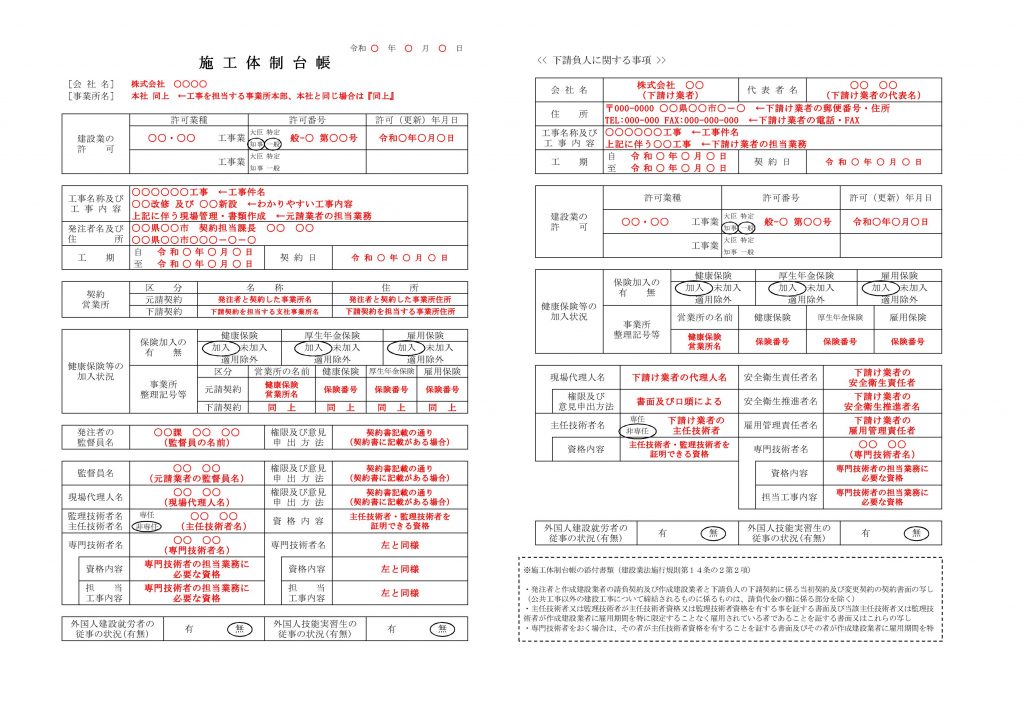

施工体制台帳(下請負人に関する事項)

下請け業者の情報や担当業務を記載した『下請負人に関する事項』を添付します。

画像は一般的な汎用のものですが、発注機関によっては体裁が定められている場合があります。

『下請負人に関する事項』 の詳しい作り方は、以下を参照してください。

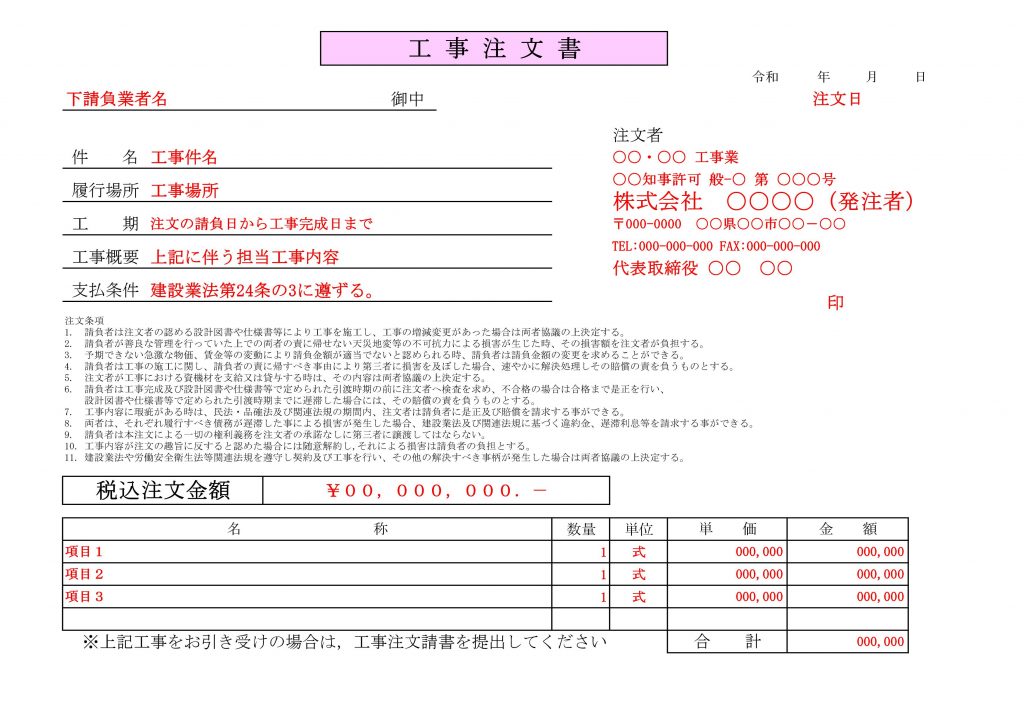

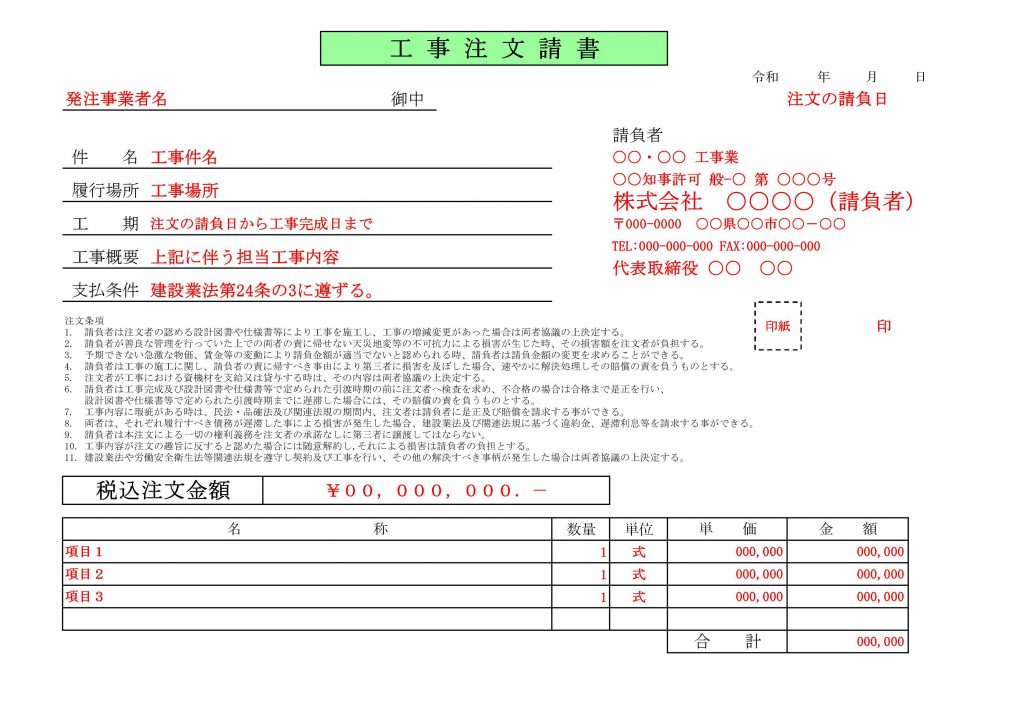

上位業者との工事請負契約書(注文書・注文請書)

建築業界で横行している『契約内容が定まっていない場当たり的な発注』『金額の安すぎる不当な契約』『口約束で記録のない無責任な注文』などの、モラルのない下請負契約を防ぐために、上位業者との工事請負契約書を添付します。

上位業者とは「下請け業者から見て1つ上の業者」という意味で、「元請業者と一次請け業者」「一次下請け業者と二次請け業者」の契約書のことです。

二次請け以下も同様の処理を行います。

公共工事においては、全ての再下請負契約の注文金額を明らかにしないといけないので注意してください。

一次請け業者との契約金額は、元請業者ならすぐにわかりますが、二次請け以下の契約金額は、下請け業者から教えてもらうまでわからない情報です。

下請け業者から「契約条項は渡せても金額は社外秘ですので…」と言われても

金額が記載できない場合、公共工事ではNGとなります。

建築業界の小~中規模の会社は、下請負契約で『契約書』と名前の付いた書面を交わすことは稀であり、ほとんどが『注文書』『注文請書』のみを交わすことで契約を行っています。

そのことを鑑みて、建設業法では条件を満たしていれば『注文書』『注文請書』のみでも契約として成立できることになっています。

重要14項目を含む注文書・注文請書での契約については、以下を参照してください。

参考:関連法規など

施工体制台帳に含めるべきものは、建設業法24条7により国土交通省が定めています。

公的なマニュアルは、以下を参照してください。