東京都で工事を行う際は、一度チェックをしてください。

東京都の公共工事では、全国標準とは異なる独自の仕様書が採用されており、その違いを知らずに進めることは大きなリスクがあります。

気付かずに「いつものやり方」で施工を進めてしまうと、後から発覚する致命的なミスに繋がりかねません。

この記事は、違いについて注意するポイントを解説します。

標準仕様書は工事のルールブック

公共工事 を行うときには、原則として『標準仕様書』という、公共工事における施工方法などの決まりが定められた本に則って、工事を進めることが義務付けられています。

『標準仕様書』は国土交通省から無料でダウンロードできるので、建築工事を行う方ならぜひ持っておきましょう。

このページの下部にリンクがあります。

この『標準仕様書』には、例えば

『金属とコンクリートの間に打ち込むシーリング材の種類は2液性の変性シリコン系です。』

『水系のさび止め塗料は JASS 18 M-111 に適合するものを使うこと。』

『壁紙張りをする時は、下地全面にシーラーを塗布すること。』

のように、使用材料や作業手順の一つ一つが細かく記されており、工事の経過報告や完了検査時に、材料メーカーの品質証明書や工事写真などで「確かにそれらを守った」という証明が求められるため、工事の監督は標準仕様書の内容を把握した上での現場管理が不可欠となっています。

本の内容すべてを一つ一つ確認されることは少ないですが、「この部分は守ったか?」のような質問にきちんと答えられないと、指導の対象になったり、著しい場合は契約違反となることもあります。

前回の記事

東京都とそれ以外における標準仕様書の違い

この標準仕様書ですが、

通常の公共工事で用いられるのは『公共工事標準仕様書』

東京都で行う工事は『東京都工事標準仕様書』

と、種類が分かれており、さらに書かれている内容が微妙に違っているため、間違えやすいポイントとなっているので注意が必要です。

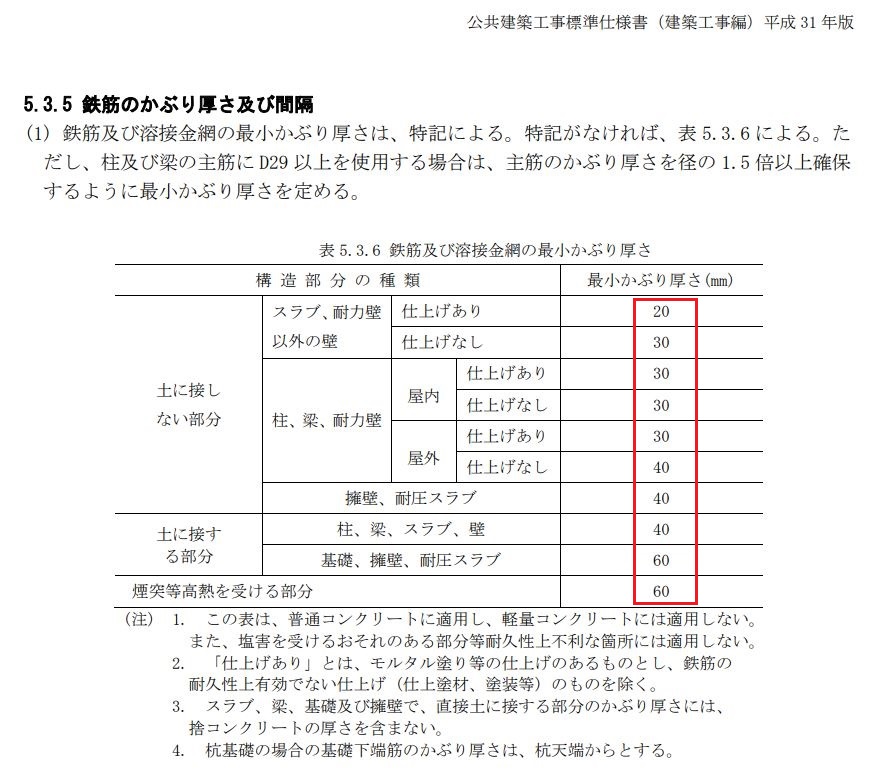

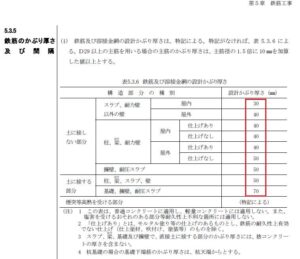

具体的な例

上の画像は、左側が『公共工事標準仕様書』右側が『東京都工事標準仕様書』のページの切り抜きです。

内容はコンクリート工事の鉄筋のかぶり厚についてですが、記述されている内容を比べてみると、表のかぶり厚の大きさが違っています。

東京都の方の要求かぶり厚が、10mmほど大きくなっています。

上記はかぶり厚についてですが、その他も細かい部分が所々違っているため、公共工事を行う時はどちらの標準仕様書が適用されているのか、よく確認しておくことが重要です。

「基礎の鉄筋は正しく配置しましたか?」

「はい、鉄筋かぶり厚は60mm確保し、写真も残っています。」

「この工事は東京都なので70mmですよ。基礎が打設されてしまっていますが、どうしますか?」

このように、鉄筋・コンクリートなどの構造に関わる部分で「間違えてしまい、終わった後に気付いた」では、大事故では済まないので注意しましょう。

(筆者も肝を冷やしたことが何度もあります。)

『どこがどう違うか』『この案件の基準』は工事のたびに自身での確認を

標準仕様書のような基準は不変のものではなく、年によって変わっていきます。

「どこがどう違っている」というような表やリストがあったとして、それはその時点の物であり、いつまでも信用できるものではありません。

工事に取り掛かるときは、「全国版」「東京都版」のようにその案件に適用される仕様はもちろん、必ず『最新版』を参照し、「今回適用される基準」を確認してください。

全国版と東京都版の混同に注意

全国版と東京都版のどちらの標準仕様書も、赤一色の装丁で似通っているため、急いでいる時に咄嗟に持って現場へ出ると間違いに気づかない事が多いです。

おまけに中身まで似たような内容であるため、しっかり区別しておかなければいけません。

この記事の要点

参考リンク

・公共工事標準仕様書(国土交通省)

・東京都工事標準仕様書(東京都財務局)