アスベスト試料を分析機関へ送り、届いた結果報告書。

内容を精査せず、そのまま使っていませんか?

報告書のチェックは調査者の義務であり、その後の業務の整合性を確保するためにも重要な作業です。

この記事ではアスベスト事前調査の工程の一つである『分析調査』で行う内容と、分析機関から受け取った結果報告書の扱い方について解説します。

正しい結果を把握することは、その後の事故を未然に防ぐと共に、業務の信用向上に役立ちます。

前工程の試料採取については、以下を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

分析調査の作業内容

アスベスト事前調査では、図面などから該当箇所を洗い出す『書面調査』と、現地へ赴き直接調べる『目視調査』を行います。

しかし、それだけでは含有状況が把握できない「見ただけでは判別できない建材」は『試料採取』を行い、第三者の分析機関に試料を送付します。

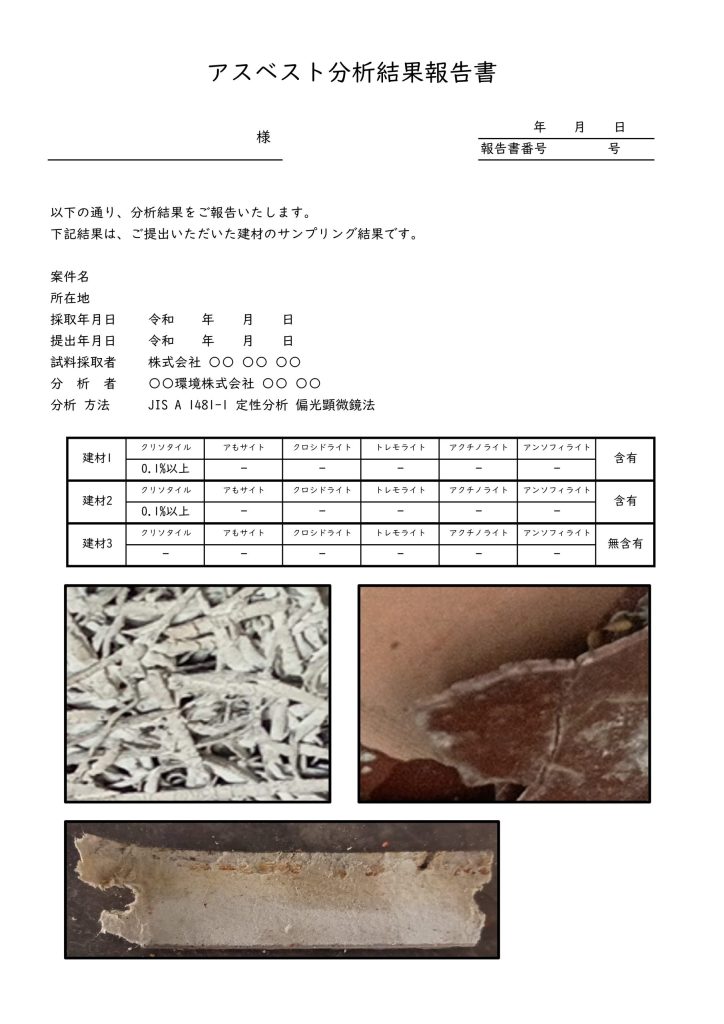

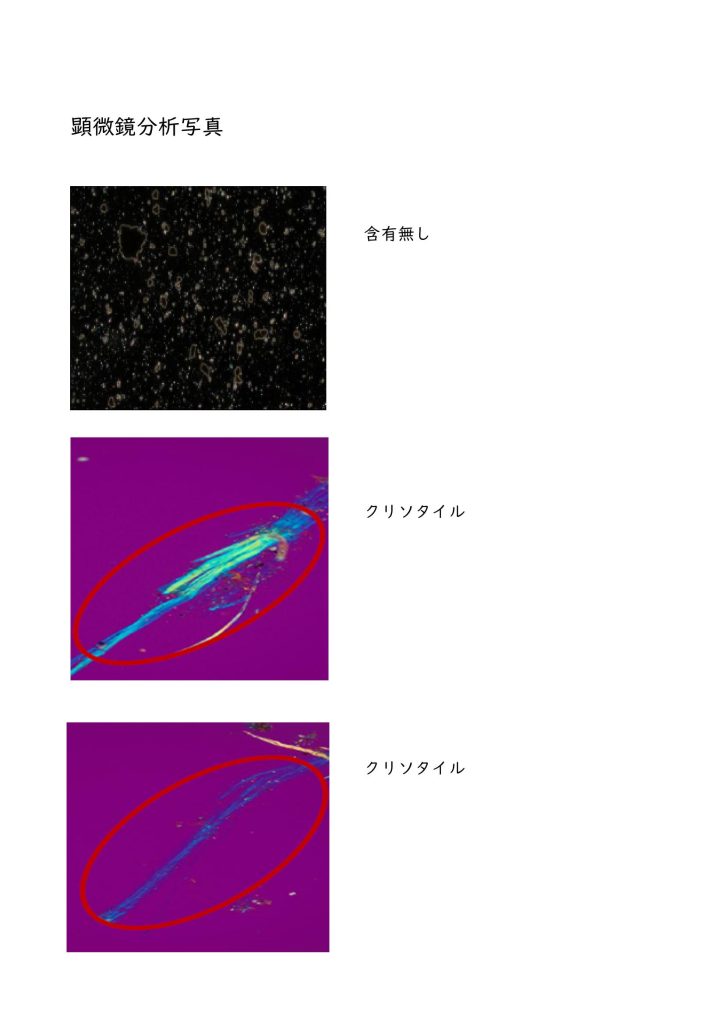

分析機関は、送られてきた来た建材を顕微鏡で調べ、アスベスト繊維の有無を確認し、結果を報告書として返します。

調査者は、受け取った結果報告書を精査して最終的な「含有か、無含有か」の判断を行います。

この、『分析機関が調べる→調査者が判断をする』の流れを『分析調査』と言います。

(画像は拡大できます)

分析調査で何がわかるのか

分析調査では、依頼した第三者機関が分析を行い、その結果『含有・無含有』や『どのくらいの割合で含有しているか』がわかります。

最もよく行われる代表的な2例が以下です。

- 定性分析

- JIS規格:JIS A1481-1

- 偏光顕微鏡法

- 含有の有無がわかる(0.1%を超えるか否か、の二択)

- 金額:普通(2025年時点 1検体 15,000~20,000くらい)

- 定量分析

- JIS規格:JIS A1481-5

- 偏光顕微鏡法及びX線回折法

- 含有量がわかる(何%か)

- 金額:高額(2025年時点 1検体 45,000~60,000くらい)

- 定性分析で含有が判明した後、どのくらいの量か?をさらに調べる場合に行うため、訂正分析+定量分析の金額が掛かる

含有判定は0.1%から

含有、無含有は「ある・なし」の二元論ですが、現行法(2025年時点)では0.1%以上の検出が『含有』扱いとされています。

これは、検出限界や検出下限値のように言い、0.1%未満の場合は判別が困難になるためです。

「ほんとうにごくわずか、あるかもしれない」という可能性追求は現在では無意味ということです。

分析調査を行う場合と省略する場合

石綿障害予防規則(石綿則)では「事前調査を行っても建材の石綿含有状況がわからなかったら、分析調査をしてください」とあります。

つまり、書面調査、目視調査の工程で以下の事項がわかれば、分析調査は不要となります。

- 過去の調査結果があり、目視調査で過去調査結果が正しいことを確認した。

- 建物設計図、竣工図などで当時の建材使用状況から、含有・無含有が明らかになっている。

- 建材の刻印、定礎から2006年9月以降の建材しか使われていない、など目視調査で含有状況が判明した。

- 調査箇所の建材をみなし含有として扱う場合。

- 分析をせずに「たぶん黒だから調べずに含有扱い」とすること。

5 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。

ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

わからないけど無含有という事にする。は不可

分析調査は、第三者機関に依頼し、1検体につき15,000~25,000円程度の費用が発生するため、お客さんの負担に気を遣ってしまい、意図的に省略したくなる事もあるかもしれません。

しかし、これは大気汚染防止法の虚偽報告にあたり罰則もあり、違反金のみならず信用に関わるため、事実は事実として扱うように心がけましょう。

分析調査を行える者

分析調査を行える資格の要件として、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省)に、下記の記載があります。

直接検体の分析に関わらない、現場で作業を行う調査者はこれらの認定を受ける必要はありませんが、依頼する側として、ある程度は把握しておきましょう。

- 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはB ランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

- 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

- 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

- 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

- 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

一般の工事ではこれらの認定の有無について、依頼側が知る事は少ないかもしれません。

しかし、公共工事では認定証・合格証のコピーを要求されることもあるため、あらかじめ分析機関に問い合わせを行ってください。

結果を受け取った後のあなたの役割

分析機関から結果報告書を受け取ったらそれで完了ではなく、建築物石綿含有調査者は結果や内容の正誤について確認しなければいけません。

- 現場名に間違いはないか?

- 分析機関で取り違いがあった可能性を見る。

- 検体名、建材名に間違いはないか?

- これらの取り違えもすぐにチェックし、致命的な間違いを回避する。

- 検体数量、種類は調査数量とあっているか?

- 郵送途中の紛失、そもそも自社の梱包し忘れなどの可能性。

- 添付写真は正しいか?

- 送付した検体と明らかに別の写真であった場合、何かの事情があるかもしれない。

- 検出結果は妥当か?

- フレキシブルボードやケイカル板に『アモサイト』『クロシドライト』(主に吹付材に使用される)などが検出されていたら、分析機関に問い合わせ「本当に正しいのか」と確認してみる。

- 他個所の同材が含有である等、高確率で含有なのに無含有となった結果も、問い合わせの対象となる。

これは、分析機関を非難したり問い詰めたりするものではなく「なぜその結果になったのか」という経緯や情報を得るために行う事であることに留意してください。

次のステップ

- 書面調査

- 目視調査

- 試料採取

- 分析調査

上記の工程がここまでで全て完了しました。

次に、これまでの情報を全て総括し『石綿含有建材調査報告書』の作成を行います。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版