「アスベスト除去を引き受けたが、進め方がわからない。」

「公共工事のため正しい手順で行わないと、指導の対象になってしまう。」

「適正な方法・安全な方法を求められたが、依頼者への説明がうまくできない。」

この記事は、そのような場合に対応できるように、環境省のマニュアルと公共工事の実績を基に作成した一連の手順です。

普段の作業のチェックリストや、作業員への教育資料としても、そのまま活用できる情報を現場監督の視点で解説します。

撤去作業の前段階の工程である、作業計画書の作成については、以下の記事を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

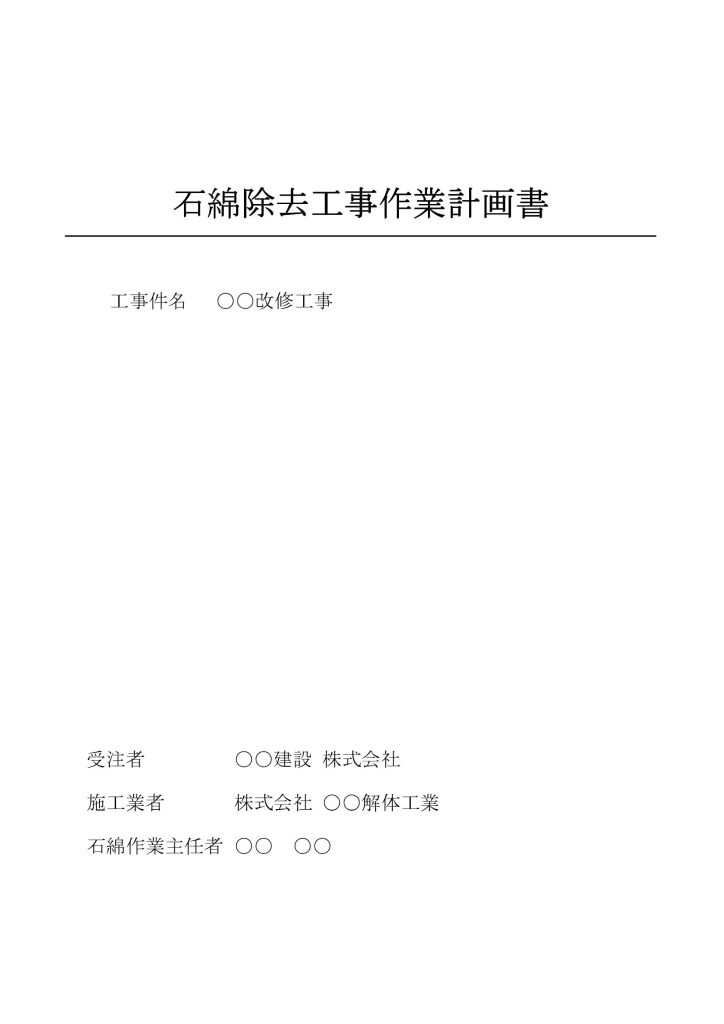

アスベスト除去作業の着手前に行うこと『作業計画書の作成』

アスベスト除去作業は、当日いきなり乗り込んで解体作業を始める事はできません。

規模や金額に関わらず、必要事項を盛り込んだ『作業計画書』の作成が大気汚染防止法施行規則・石綿障害予防規則にて義務付けられています。

前回の記事、石綿除去工事作業計画書の書き方については以下を参照してください。

除去作業前の確認事項

撤去作業に入る前に、順当に撤去が行えるかどうかの確認事項を、以下に記載します。

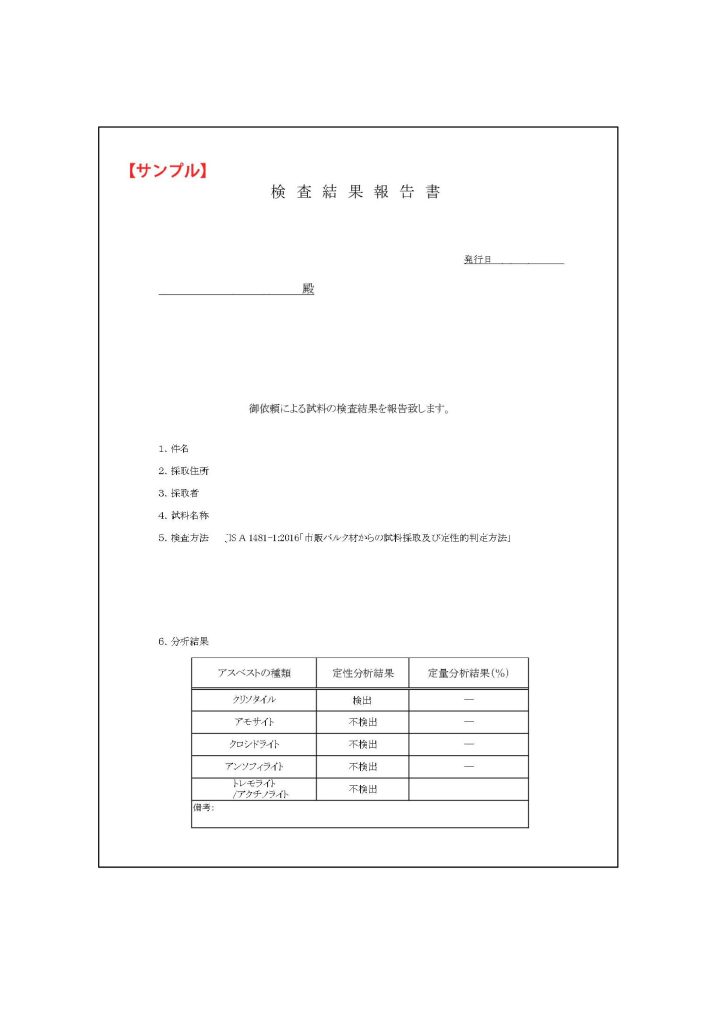

事前調査はできているか?

基本ですが、アスベスト作業は事前調査ができていることが原則です。

これから撤去を行う対象のどの箇所が石綿含有建材なのか、それは何が根拠なのか、を把握しておきます。

作業計画書はできているか?

作業計画の作成は石綿障害予防規則により義務付けられています。

『書面や冊子での完璧な計画書』とはいかなくても、最低限、作業手順としての意味を持った作業計画を作成してください。

現場は作業できる状態か?

「書類が無くなっている」と言われるリスクが容易に想像できる

- 天井解体で換気扇、照明器具が付いたまま

- 床面、壁面解体で設置型ストーブ、ロッカーが置きっぱなし

- 物だらけで片付いておらず解体どころではない

- 鍵が掛かっており、開けられる担当者がいない

- 工事中で電源が落ちており、真っ暗

- 止める事ができない空調設備が稼働している

作業当日に意外とあるのが上記のパターンです。

『作業を行うにあたり、事前に何をしておくか』のコミュニケーション不足により起こる問題ですので、乗り込み前の現場調査は必ず行い、必要事項の連絡・確認を行いましょう。

『うまくいかなかったのは業者のせい、監督のせい、施設のせい』など他責的な管理は、情報の行き違い、対応時間の増加による目に見えない工程の圧迫、現場の混乱を招き、より大きな失敗の温床となります。

適正な工事を行うには、関係者全体による相互のフォローが不可欠です。

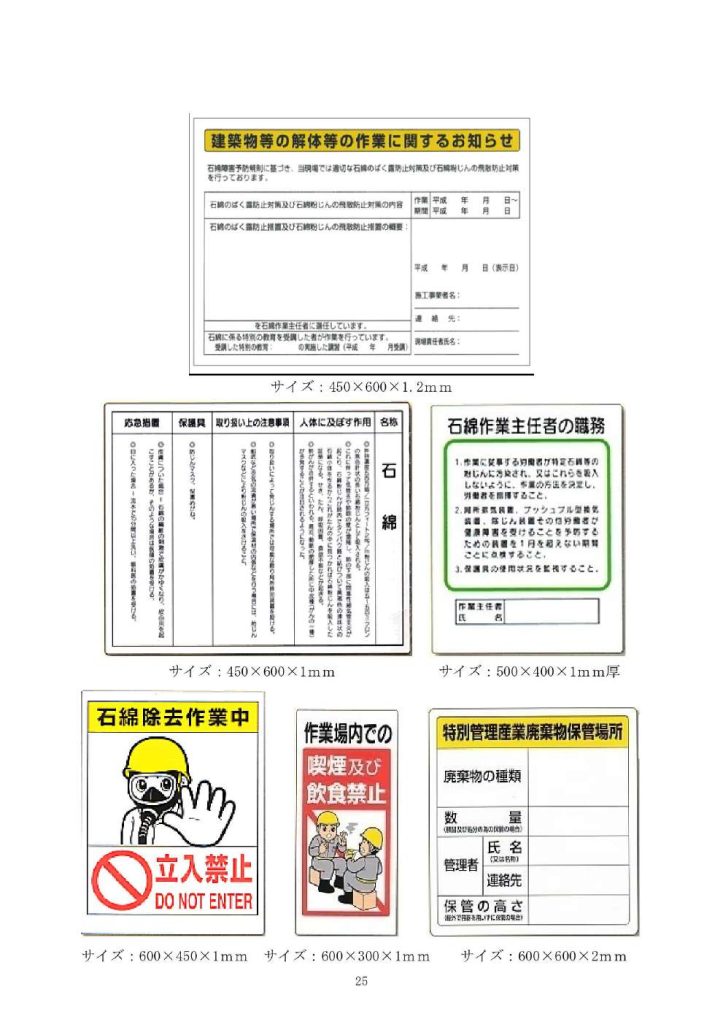

各種掲示物の表示

アスベストの除去作業の際は、定められた掲示物(看板)を表示することが石綿障害予防規則と労働安全衛生法により規定されています。

掲示物のリストは以下です。

- 作業実施の通知

- 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 事前調査結果

- 解体工事に係る事前調査説明書面

- 立入禁止の表示

- 石綿の人体に及ぼす作用

- 飲食、喫煙などの禁止

- 使用すべき保護具

各看板類の一部は以下で配布しています。ご利用ください。

掲示場所に注意?

石綿工事の掲示物は、石綿障害予防規則により『作業場の見やすい場所』に掲示することになっています。

対して「建設業の許可票」「労災保険関係成立票」などの『工事現場に掲げる標識』と呼ばれる物は、建設業法により『公衆の見やすい場所』とされています。

細かい違いでしかなく、どちらも似たようなものなので、公衆の見やすい場所に一緒に掲示する工事が多く、それ自体は何も間違った事はありません。

しかし、かつてアスベスト関連の標識を通行人の目に付く場所に掲示したことで目立ってしまい「危険な作業をしている」「環境汚染を拡散している」などのクレームが来て工事を中断する事態となったことがありました。

隠すわけではないですが、アスベスト工事の掲示物については『作業所の見やすい場所』として室内掲示にした方が、円滑に進みます。

石綿作業主任者の講習テキストでも、似たような事例として「アスベスト防護服を着たまま、無暗に外部を歩き回らない方が良い」と書かれていたりします。

立入禁止措置

アスベスト除去は資格者が行う専門作業なので、部外者の立ち入りは当然禁止されています。

想定外の立入者を防ぐために、物理的に入って来ることのできない措置を取ります。

- 施設職員への事前連絡(いつ、どこで、どんな作業を行う)

- 間違えて入ってきた、部屋にある物を取りに入ってしまう、などの防止。

- 施設が無人の日に作業を行う

- 関係者以外の立ち入りの可能性自体を排除する。

- 看板を掲示する

- 最もわかりやすい立入禁止措置。

- ポールコーン区画

- さらに視覚的、心理的に区画をする。

- 仮設間仕切り壁設置

- コーン区画だけでは乗り越えてくる可能性がある場合、完全な障壁で区画する。

不特定多数の通行者が想定される場合は検討する。

- コーン区画だけでは乗り越えてくる可能性がある場合、完全な障壁で区画する。

- ガードマンの配置

- 人員による、さらなる対策。

養生作業

最も時間が掛かり、同時に最も重要な作業です。

実際に撤去作業を始める前に、周囲の全ての部位や備品が汚れる事のないように、しっかりと養生を行います。

養生は写真のようにポリエチレンシートで塞ぎ、テープで目張りします。

アスベストのレベルと行う作業により、要求される養生の種類が違うので、下記で確認してください。

- 負圧隔離養生

- レベル1(吹付材等)、レベル2(保温材等)は義務

- 壁面:厚0.08mm以上のシート(ポリシート、プラスチックシートなど)

- 床面:厚0.15mm以上のシートを2重(ポリシート、プラスチックシートなど)

- シート同士のつなぎ目は30~45センチメートル程度の重ねしろを取る

- 作業場に前室を作る

- HEPAフィルタ付きの集じん・排気装置を設置し、前室、作業場を負圧にする

- 作業場の空気自体を外に漏えいさせないことが目的

- 隔離養生(負圧不要)

- 成型板等の切断を行う場合、仕上塗材に電動工具を用いる場合

- 養生材の材質や厚みに規定はないが「容易に破れない物」とされる

- 紙養生シートや、負荷の掛かる場所にマスカ―など薄い物は不向き

- 解体に伴う粉じんが作業場の外への漏えいを防止するのが目的

- 養生(通常の養生)

- 解体箇所以外の汚損を防止するために行う養生

- 養生材の材質や厚みに規定はない

- アスベスト以外の解体工事同様、完了後の引き渡しを適正に行える程度の養生をする

- グローブバッグ

- 配管の一部等を局所的に隔離するための袋状の用具

- 解体箇所に取り付けて手を差し入れて行う。

養生シートの厚みは、負圧隔離養生以外は「破れにくい」以外の指定がありませんが、公共工事ではレベル3でも特記事項により別途、壁面:厚0.08mm以上、床面:厚0.15mm以上2重を指定されている事が多いため確認してください。

作業前:飛散防止剤の噴霧

養生が完了したら飛散防止剤の噴霧を行います。

湿潤化は、作業箇所に薬液や水を満遍なく噴霧し、箇所内を湿潤にすることで粉じんの飛散(外部への漏えい)を防止するために行います。

湿潤化は散水・飛散防止剤の2種類があり、以下のような違い・特徴があります。

- 散水

- 部屋内を湿潤にする。

湿度が高いと粉じんが水分にまとわりつくことで舞いにくく、部屋の外への漏えいを防止できる。

- 部屋内を湿潤にする。

- 飛散防止剤

- 体感上、木工用ボンドを水で薄めたような質感であり、散布後に付着して固まる性質がある。

散水の効果に加えて、粉じんや石綿含有建材をコーティングして飛散を防止する。

- 体感上、木工用ボンドを水で薄めたような質感であり、散布後に付着して固まる性質がある。

噴霧工程は作業現場に液体を撒いてしまうため、前工程の養生作業は徹底して行っておくことを推奨します。

作業に伴い、精密機器や水濡れで劣化・変色する建材などが周囲にないか注意して行ってください。

- 吹付材の撤去(レベル1)

- 断熱材、防火材のような綿状のアスベストの撤去作業

- 保温材等の撤去(レベル2)

- 配管保温材の撤去

- 切断等を伴うレベル1,レベル2の封じ込め

- 上記2つの、対象建材に触れながら行う封じ込め作業

- 石綿含有成形板等(レベル3)の破砕を伴う撤去(手ばらし含む)

- 『分解』ではなく『割る』『折る』『剥がす』『切る』を行う撤去作業。

- 石綿含有仕上塗材の撤去

- 外壁塗材(ペンキ)の撤去作業

- アンカー打ち、ビス打ち、コア開口も対象

- 配管保温材等の、非石綿部での切断で撤去

- フランジなどの石綿箇所に触らずに金属部のみ切断で撤去

- 切断などを伴わない封じ込め、囲い込み処理

- 石綿箇所に触らずに作業完了するなら良い

- 石綿含有成型板等の原型のままの取外し

- 徹底マニュアルには「粉じん飛散防止のために実施することが望ましい」と記載

ほとんどの作業で湿潤化が必要なので「やらなくても良い作業」を意識するよりも「とりあえず湿潤化しておく」くらいの心構えでいる方が、より丁寧な作業となりクレーム回避になるという意味でも、低リスクかもしれません。

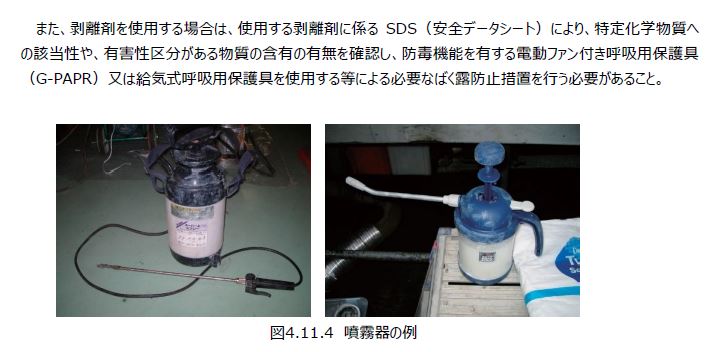

噴霧に用いる機材は?

(蓄圧型噴霧器という)

湿潤化は水か飛散防止剤を霧状に吹く事で行います。

このための機材はエアレススプレイヤーか手動の噴霧器を使用することが徹底マニュアルに記載されています。

エアレススプレイヤーはパワーがあるため、高圧洗浄機のように短時間で広範囲を湿潤化できます。

便利ですが、以下のようにそればかりではない現場もあります。

- 電源の制約がある

- 現場の規模が小さい

- あまり濡らしたくない環境である

- 威力が強すぎると吹き飛ばし、飛散を助長するなど支障が出る

このような場所はエアレススプレイヤーではない機材を選択するなど、臨機応変な対応も求められます。

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

令和7年3月版 190ページ

手動の噴霧器(蓄圧型噴霧器)なら、ホームセンターの園芸コーナーで1,000円前後のため、簡単でいいですね。

仮に洗うのを忘れて固めても、取り換えが容易です。

保護具の着用

保護衣が求められる場合は着用と確認を行います。

この保護衣はJIS T 8115 認定品の必要があり、その他の園芸用の不織布スーツなどでは代用できません。

記録として着用状態の写真も撮影しましょう。

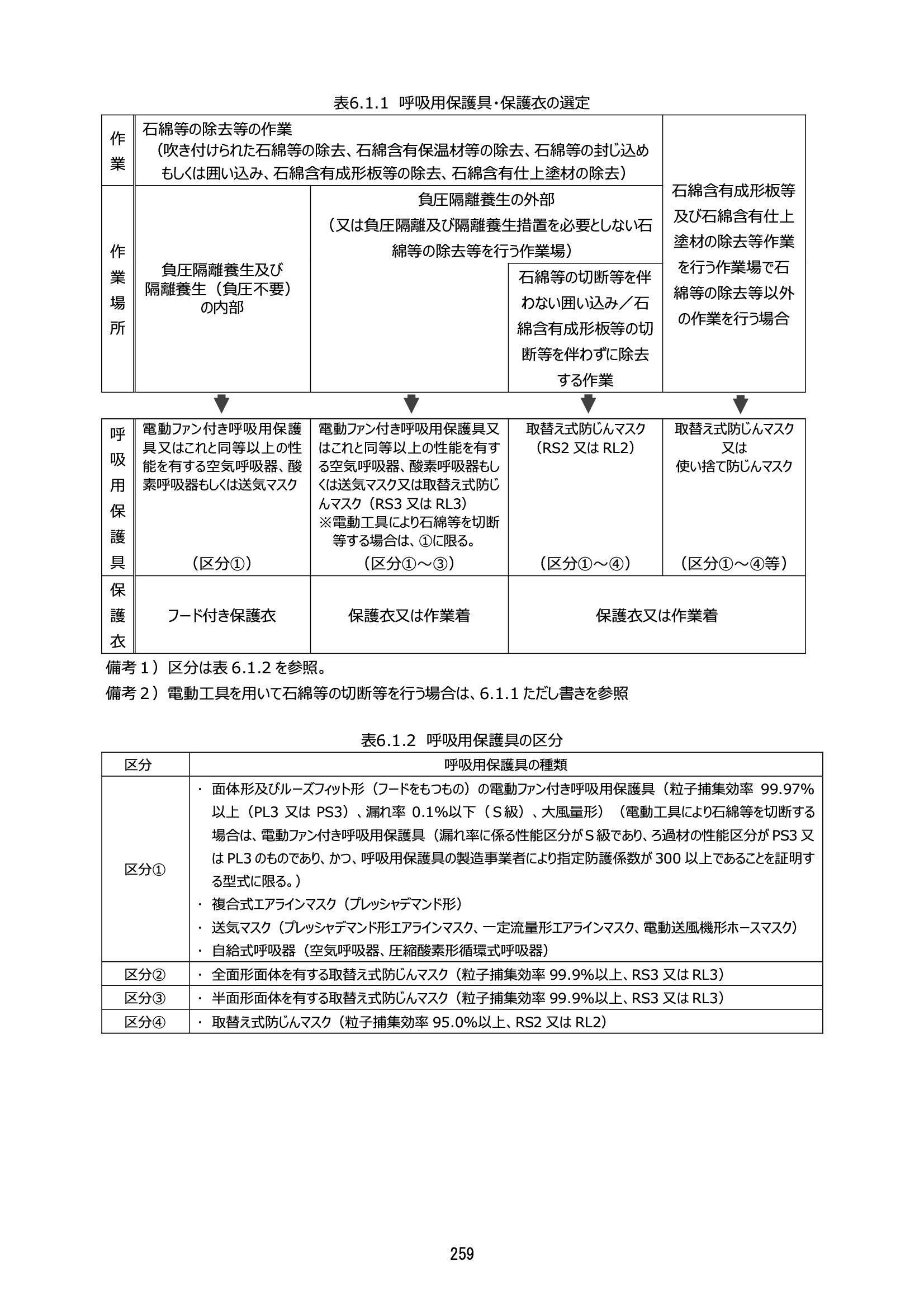

保護衣の選定基準

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル R7.3 259ページ

(画像は拡大できます)

どのような作業に対して保護衣(防護服)が必要か、基準が示されています。

選定基準は以下を参考にしてください。

- 服装:フード付き保護衣(JIS T 8115)

マスク:電動ファン付き呼吸用保護のみ- 作業内容:負圧養生及び隔離養生(負圧不要)の内部での作業

- 対象の建材

- 石綿含有吹付材(レベル1)

- 石綿含有保温材等(レベル2)

- 石綿含有成型板(レベル3)の切断・穿孔を伴う解体(電動工具含む)

- 対象の建材

- 作業内容:負圧養生及び隔離養生(負圧不要)の内部での作業

- 服装:保護衣(JIS T 8115)又は作業着

マスク:電動ファン付き又は取替え式防じんマスク(RS3 又はRL3)- 作業内容:負圧隔離及び隔離養生措置を必要としない作業

- 対象の建材

- 石綿含有成型板(レベル3)の切断・穿孔を行わない解体(手割り、手ばらし)

- 対象の建材

- 作業内容:負圧隔離及び隔離養生措置を必要としない作業

- 服装:保護衣(JIS T 8115)又は作業着

マスク:取替え式防じんマスク(RS2 又はRL2)又は使い捨て防じんマスク- 作業内容:作業場で石綿等の除去等以外の作業(採取調査など)

ピンクのフィルター部分がRL3(2091/RL3 規格)

解体方法の種類

原形のまま取り外し

『原形のまま取り外し』とは、言葉の通り「割る」「折る」「切る」「穴をあける」などを行わず、そのままの形を保ったまま撤去することを言います。

具体的には、ビスの見えているボード材(ジプトーンのような)や持ち上げるだけで外れるユニット天井、ボルトを緩めれば外れるスレート屋根などが該当します。

切断等による除去(電動工具は使用しない)

ほとんどのタイプがこのパターンだと思います。

『切断等』と言いますが、撤去に粉や破片が出る建材は全て対象であり、切断に限らず手で割る、折る、剥がす行為も該当します。

アスベスト除去作業に、どうしても隔離養生(負圧不要)が必要になってしまう理由でもあります。

電動ドライバーをねじ込める余地がある

割って壊すしかない

切断等による除去(電動工具を用いて除去)

(写真はイメージ)

セーバーソーやディスクグラインダーなどを使い派手に解体する方法です。

Pタイルや防水塗膜をペッカーで剥がす、などが良く行われます。

仮に電動カッターを入れるとしたら、現場は粉もくもくです。

石綿ではない通常の解体工事でも入念な養生が必要な工法なので、アスベスト工事の場合は部屋全体をポリシートで密閉するくらいの養生が推奨されます。

フランジパッキンが含有建材となっている配管を、フランジの外側両端で切断する、のような石綿部分に触れない電動工具の使用は制限なく行えます。

作業中の噴霧

除去作業は、撤去した石綿含有建材を床面に散らばせたり、重ねたりしながら行います。

これらの積み上げた廃材は、作業中に砕けたり踏み潰されたりする事で飛散の原因となるため、散乱しているゴミの山にも飛散防止剤の噴霧が推奨されています。

丁寧な施工の証明として写真も撮影しておくと良いです。

作業後:飛散防止剤の噴霧

撤去作業後は部屋内に粉じんが充満している状態なので、部屋中に飛散防止剤を噴霧し、十分に湿潤な状態(サウナ状態)にします。

ただし、内装材が無くなった後の部屋なので、露出した活線のFケーブルや、防水層を撤去した後の素地のような、液体の散布が事故に繋がる危険のある箇所は避けましょう。

アスベスト廃棄物の袋詰め

撤去して積み上げた廃棄物は、養生の外に持ち出さずに養生内で袋詰めを行います。

アスベスト用の廃棄袋は厚0.15mmの専用の物を使用します。

0.15mmとなると、レトルト食品のパウチのように硬く厚いです。

通常のポリ袋、ゴミ袋やガラ袋、土のう袋などは使うことができません。

アスベスト廃棄物の詳しい取扱い方については、以下の記事を参照してください。

吹付材は黄色袋

アスベスト袋は現場で切らすと手に入らない

アスベスト用の廃棄袋は普通のゴミ袋と違い、どこでも手に入るものではありません。

一部のコーナンでは見かけた事がありますが、店舗販売では当然数に限りがあり、基本的に問屋さんからや通販でないと仕入れる事ができません。

養生材も同様の事が言えますが、現場作業中に使い切ってしまうと、片付けがそこでストップして進まなくなってしまうので、アスベスト廃棄袋のような専門性の高い資材は多めに持ち込んでおきましょう。

袋詰めの後は、現場清掃

大きな撤去材は手で拾って袋詰めすればよいですが、細かいものは清掃で取り去ります。

清掃の方法は、通常の掃除と認識して問題ありませんが、アスベスト作業に用いる掃除機は「HEPAフィルタ付き真空掃除機」の使用が規定されています。

一般的な掃除機は、吸い上げた分の空気を掃除機の外部へ放出するため、アスベスト作業に使うと粉じんを巻き上げてしまい逆効果となるためです。

養生の撤去

養生内に溜まった破片や粉が、養生の外に落ちないように慎重に包み込んで、石綿含有廃棄物としてアスベスト廃棄袋に2重詰めします。

養生を撤去してしまうと、以降その部屋では石綿撤去作業ができなくなる事を意味するため、建材の取り残しがないか十分確認してください。

監理者の検査や、粉じん濃度測定を行う場合は要確認

養生の撤去は手戻りのできない作業であり、終わってしまうとやり直しができません。

以下のような場合は、養生撤去前に「撤去してよいか?」の確認を忘れずに行いましょう。

- 監理者の立会い検査が予定されている

- 養生状態を見直す目的があったり、取り残しの指摘があった場合、養生を撤去すると手遅れとなります。

- 粉じん濃度測定を行う

- 発注者によっては「結果がわからない時点で養生を取ってしまうと、有害なまま開放したことになる」という要件を課されている場合もあります。

- 写真撮影の確認

- 養生状態の写真を撮り忘れていた、のような事があれば最後のチャンスです。

撤去作業の後は産業廃棄物の処理

清掃から養生撤去までの一連作業が完了したら、廃棄物の処理を行います。

アスベスト廃棄物の扱いは、大まかに以下の通りです。

廃棄物についての詳しい解説は、以下の記事を参照してください。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版