アスベスト試料採取の安全な手順は守れているでしょうか?

目視調査で含有の有無が断定できない建材は、一部分を切り取って分析に回すための『試料採取』を行います。

試料採取は実際に「アスベストかもしれない」建材に穴をあけたり、切断したりする作業のため、直接作業する方はもちろん、管理者にも正しい知識が要求されます。

もし、安全対策に不備があり、石綿の飛散や建物利用者に不安を与えるようなことがあれば、大きな責任に繋がる可能性もあります。

この記事では、公共工事の現場でアスベスト事前調査を行ってきた経験を基に

- 採取箇所の選定

- 保護具の選定と判断基準

- 採取作業の具体的手順

- 袋詰めから送付の方法

まで、一連の流れを写真付きで解説します。

現場で安全な試料採取作業を行うための実践的なマニュアルとして、活用してください。

前工程の『目視調査』については、以下の記事を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

試料採取(検体採取)

石綿含有建材調査で、目視のみで含有・無含有の判別できない建材は一部を切り取り、それを分析業者へ送付・分析依頼をして、成分分析を行います。

この業務を行うには『建築物石綿含有建材調査者』の資格者証が必要です。

- 目視での含有・無含有の判断

- 判断不可の場合、試料採取へ移行

- 採取箇所の選定

- 均一な採取箇所

- 景観への配慮

- 防じんマスクの着用

- 取替え式防じんマスク(粒子捕集効率95.0%以上、RS2 又はRL2)

- 半面形面体を有する取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上、RS3 又はRL3)

- 採取作業

- 袋詰め、採番

- 分析機関へ送付・分析依頼

目視での含有・無含有の判断

目視調査の最初の段階にて、建材を目で見て判別を行いますが、ほとんどの建材は見ただけでは特定することができません。

- 建材に印字されている刻印から含有・無含有が特定ができる。

- 建築時の資料で使用材料名が記録されており、製造メーカーへ問い合わせができる。

- 印字や新JISマークが確認でき、2006年9月以降に製造されたことが明らかである。

これらのように、100%断定できる根拠がない場合は「みなし含有」にするか、採取調査を行うかの二択となります。

採取箇所の選定

1部位3箇所から取る事が多い

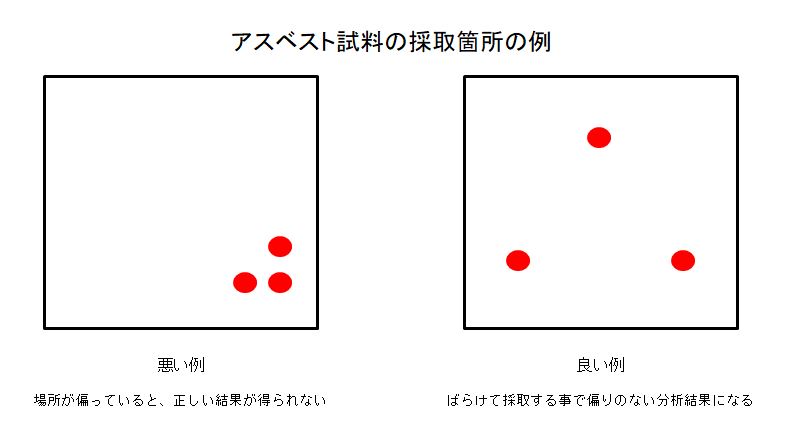

試料採取は、対象の建材の一部分から3箇所を選定して切り抜きます。

『3箇所』の内訳は、成分や分析結果の偏りを無くすため、なるべく散らした場所にします。

最近では、分析方法や器具などにより1箇所のみで良いという分析会社もあります。

せっかく採取したのにやり直しになると意味が無いので、実際に1部位につき何検体必要になるかは、依頼する予定の分析会社に問い合わせるのが一番だと思います。

景観への影響

建材の一部を切り取るという事は、当然その部分は穴が開き、無くなります。

取り壊す予定の建物なら一部が無くなっても特に影響はありませんが、使い続けている建物の調査の場合は、どこから採取するかの選定も重要です。

内装材の場合は、下地が見えたままの状態になりますし、外壁や防水層を採取してそのままにしておくと雨漏りの原因になるかもしれません。

運営中の建物から建材を採取する場合は、現状維持ができる補修の方法も検討しておきましょう。

採取の大きさ

採取する大きさは、一般的には下記の程度とされていますが、分析会社の分析方法などにより異なるため、心配なときは問い合わせてください。

多すぎると、分析会社が処理に困ってしまい、少なすぎると、分析の過程で熱を加えるため燃え尽きてしまうとのことです。

- 成型物ではないもの(綿状など):ゴルフボール程度(砕けていても体積分は確保する)

- 成型物(ボード状、シート状):5cm~10cm角(円の場合は直径)程度

防じんマスク着用

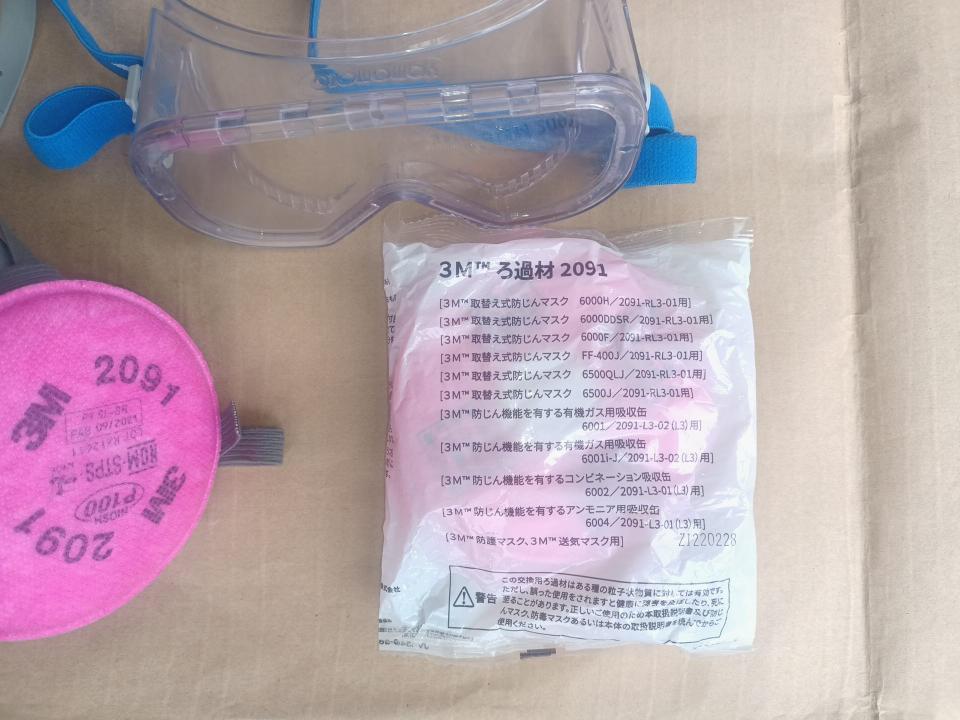

試料採取にあたり、防じんマスクの着用を行います。

防じんマスクは何でもいいという訳ではなく、以下の要件を満たしていなければいけません。

- 取替え式防じんマスク(粒子捕集効率95.0%以上、RS2 又はRL2)

- 半面形面体を有する取替え式防じんマスク(粒子捕集効率99.9%以上、RS3 又はRL3)

保護衣(防護服)は必要なのか?

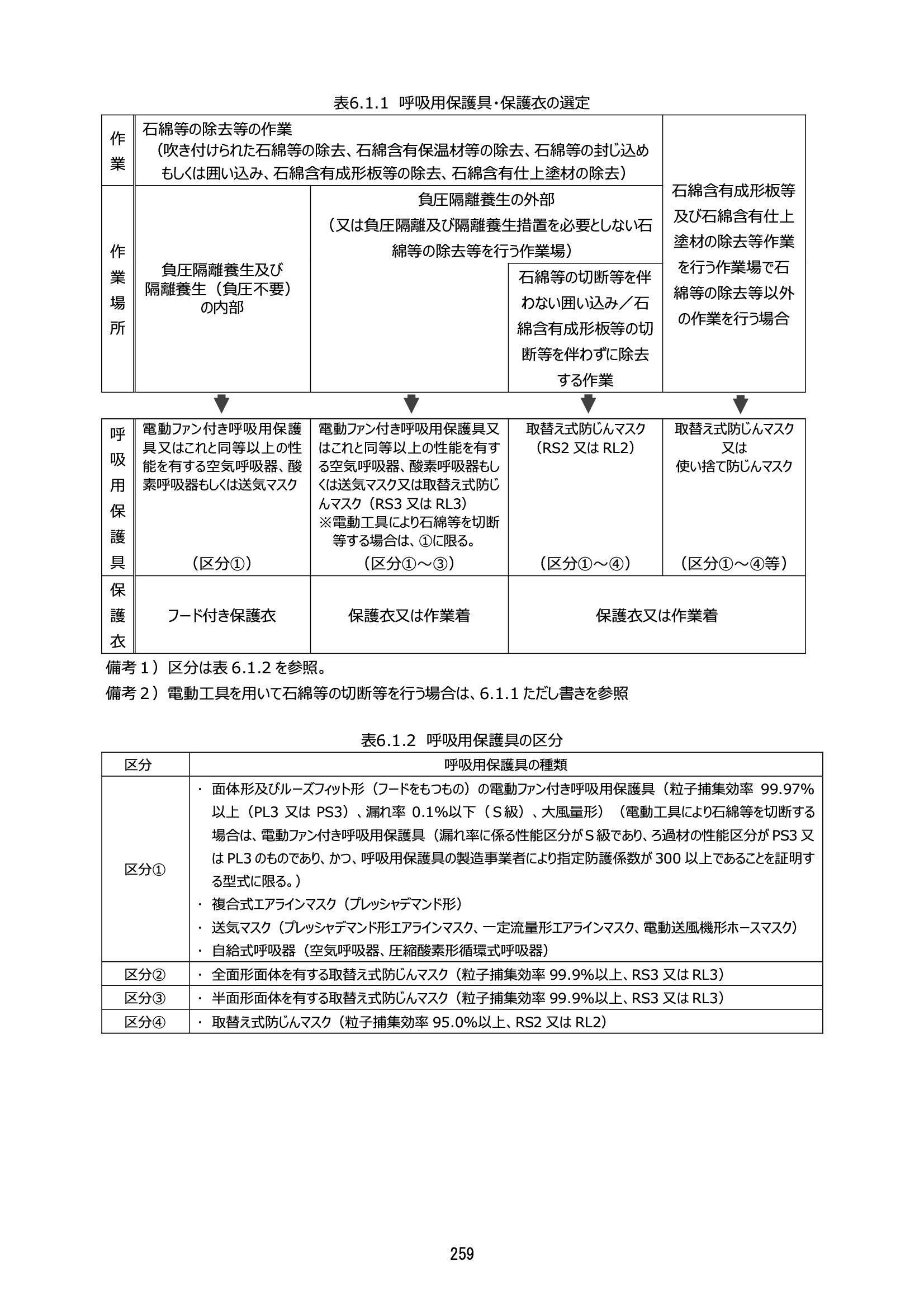

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル R7.3 259ページ

(画像は拡大できます)

石綿試料の採取は、アスベスト作業に当たりますが、環境省が配布しているマニュアルによると試料採取は「石綿等の除去等の作業以外の作業」に該当するため、保護衣ではなく作業着でも問題ありません。

ただし、最低限防じんマスクは必要な事に注意してください。

もちろん、着用の義務は無いというだけで、保護衣を着ることは品質管理(飛散防止=衣類に付着しない)安全管理(被ばく防止)においてより有効な手段です。

採取作業

1,採取場所確認

試料採取を行う箇所の選定を行います。

数か所から採取する場合その選定方法と、先述の景観への配慮も行います。

内壁などの場合、下地位置も推測し、下地の損傷による耐力低下の懸念も検討事項です。

よくある話では、ただの石こうボードだと思いサークルカッターを入れたら、軽量鉄骨下地に当たり刃を破損して、壊れたカッターでかなりの時間を要する羽目になった、というものがあります。

2,飛散防止剤噴霧(採取前)

試料採取は「アスベストかもしれない建材を切断・穿孔する作業」ですので、飛散防止剤噴霧や散水など事前の飛散防止処理が必要です。

噴霧により周囲までふやけて状態が変化してしまうものや、濡らしてはいけない物が付近にある場合は養生や事前説明などの注意が必要です。

3,採取作業

実際に建材の切り出しをします。

内壁など中空になっている建材は、切り出した試料が向こう側に落ちないよう気を付けてください。

飛散防止のために以下のような方法で周囲を区画して行います。

- ダウンライトカッターのような密閉空間にする道具を使う。

- 丈夫なビニール袋の中で作業をする。

- テープで採取箇所に固定し、穴を空けて手を差し入れてビニール内部で作業をする。

道具はけれん、カッター、げんのう(金づち)、スクレーパ、ダウンライトカッターなどです。

柔らかいもの・薄いものは切り取り、硬いもの・厚いものは削り取るなど、採取方法はあらかじめ検討して道具を選定します。

粉や破片を残さない!

採取する建材は、現時点で「アスベストかもしれない物」です。

作業による粉や破片で周囲が汚れた場合、もし分析結果が『含有』であれば粉じんの飛散となってしまいます。

もし後から汚れが見つかったら施設からの印象も良くありません。

「アスベストの調査と聞いたのですが、こんなに汚れていて大丈夫なんですか?」

このような苦情を言われるのを避けるためにも、養生と清掃を行いましょう。

たとえ既存のホコリであったとしても、心配の芽を摘んでおくことは、発注者の信頼に繋がります。

4,飛散防止剤噴霧(採取後)

建材の撤去後に、撤去箇所へ飛散防止剤(もしくは散水)を行います。

撤去箇所は建材の断面が露出するため、飛散防止処理を行わないとそこから飛散する、という理屈からです。

作業前の噴霧のように、濡らしてはいけない物には注意してください。

5,採取箇所確認

採取後状態は写真撮影を行います。

この写真は調査報告書に載せるため、直接現場を見ていない担当者や、将来別の調査者も見る可能性があり「どのように採取したか」「採取後の断面、建材状態はどうなっているか」の資料になるため重要です。

後に検証材料になる事もあるため「どこから採取したか?」という証拠としても写真を残しておきます。

採取箇所が濡れていれば、飛散防止処理を行った証明にもなります。

6,採取後補修

試料採取後にも景観を保たなければいけない箇所や、居住者・職員などが利用し続ける場所には採取跡の穴に補修を行います。

発注者の求める補修のグレードにもよりますが、一番簡単なのは設備・電気工事などで使われる樹脂プレートを貼ってしまう事です。

設備部材・電材を取り扱うホームセンターなら1枚数百円で購入できます。

樹脂プレートは両面テープ式であることが多いので、善意で補修したのに後から剥落してクレームになることが無いように確実に留め付けてください。

特に、飛散防止剤噴霧後は周囲が濡れており付着が悪いため、ボンドの点付けなどを併用すると良いです。

採取跡を塞ぐことは、断面からの飛散を防ぐ効果もあり、施設利用者の安心にも貢献します。

袋詰め、採番

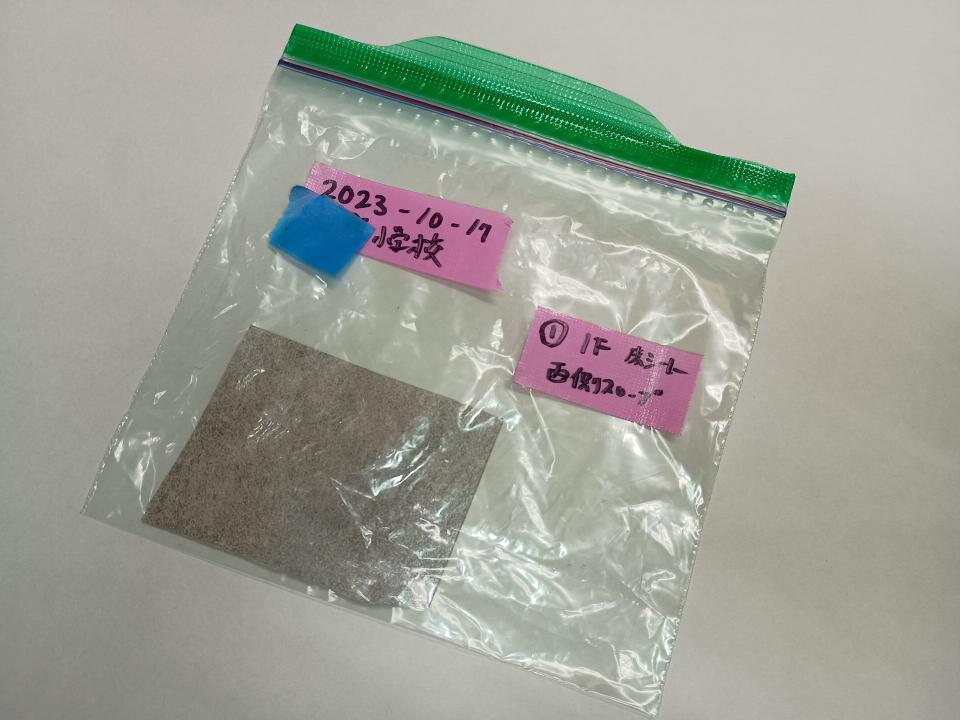

採取した試料は、1つずつ密閉容器(ジップロックなど)に入れて持ち帰ります。

採取試料は、複数になると混同し、同じ建材の場合はどの箇所の物か見分けが付かなくなるため、採取したその場で袋詰め・名称記入を行っておきます。

袋への名称記入は、後の分析調査時に分析会社での混同を防ぐためにも重要なので必ず行ってください。

大きい物・尖っている物などは、袋を突き破らないように梱包してください。

- 現場名

- 日付

- 棟名

- 西棟、B館などがあれば

- 階数

- 部屋名、場所名

- 部位

- 天井、壁、床など

- 建材名

- 社名、採取者名

- 社内部署などで管理する場合

現場に置き忘れた、荷物に紛れて紛失する、のような事例は初歩的でありながら起こりがちであるため、管理には注意を払ってください。

分析機関へ送付・分析依頼

試料ができたら、荷造りをして分析機関へ送付します。

分析機関については、業務で行っている調査者でしたら日頃頼んでいる会社があると思いますが、お探しの場合は検索エンジンで「石綿 試料 送付」などと検索すればいくつかヒットします。

Google検索:[石綿・試料・送付]

『十分な経験および必要な能力を有する者』が認定されている分析会社は「石綿分析技術評価事業 Aランク」という評価があるため、それを取得している所から選択するのが良いかもしれません。

送付の方法は、依頼する会社により方法が提示されているため、問い合わせてみましょう。

平たい物ならレターパックが安全で便利です。

ただし、アスベスト試料は『もしかしたら有害物質かもしれない』物です。

「郵便局の手違いでコンベアにより破砕」のような事故が起きないよう、割れ物注意の梱包で『石綿試料在中』『アスベスト検体在中』など、明記してください。

まとめ:この記事の概要

アスベスト事前調査における「試料採取」とはどのような作業なのか、その流れと安全対策について解説しました。

- 箇所選定

- 複数個所からの採取は、偏らせず、散らした箇所から選ぶ。

- 採取後も利用し続ける部屋は、目立つ場所・建物利用者が触れる可能性のある場所は避ける。

- 保護具の着用

- 防じんマスクは必ず必要。

- マスクの水準:RS2 又はRL2もしくはRS3 又はRL3

- 保護衣(防護服)は任意だが、着用はより安全・安心に繋がる。

- 防じんマスクは必ず必要。

- 採取の手順

- 養生や器具による密閉空間の中で行う。

- 粉じんを撒き散らす方法は不可。

- 採取前、採取後に飛散防止剤を散布、噴霧する。

- 周囲を濡らすことによる変色や劣化に注意する。

- 採取跡はプレートなどで塞いでおく。

- 養生や器具による密閉空間の中で行う。

- 分析依頼

- ジップロックのような密閉袋に入れる。

- 現場名、日付、名称などを書き込み、単体で「何の試料か?」を把握できるようにする。

- 運送時に破損事故が起きないよう、割れ物対策を行う。

法令とマニュアルに準拠した試料採取を行えば、業務のリスクを最小限に抑えられます。

採取した試料は、次のステップである「分析調査」へと送られます。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版