アスベスト調査において現場で行う工程である目視調査の解説をします。

書面調査で調査箇所を検討したあとは、現場に乗り込んで『目視調査』を行います。

しかし、いざ現場に乗り込んでも

「現地は見たが、何をどう判別すればいいのか?」

「どこに注目すればいいのか?」

のように、わからないことが多いと思います。

さらに「わからないから」「安く済ませたいから」のように安易な判断をしてしまうと、後々に重大なリスクと責任を負う可能性もあります。

この記事では、JISマークや製品の刻印、製造年代により判別する方法から、迷った際の「みなし含有」という選択肢まで、具体的な調査方法と判定基準を写真と共に解説します。

この記事を読めば、調査作業の効率化と調査費用の削減に役立ちます。

前工程の『書面調査』についての解説は以下の記事を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

目視調査とは

前段階である書面調査を終えたら、実際に現場へ行き『目視調査』を行います。

これは、解体・改修などを行う全ての箇所に対して行います。

現行法では、目視調査は必ず必要であり、書面調査だけでは判断を下すことはできません。

この業務を行うには『建築物石綿含有建材調査者』の資格者証が必要です。

調査対象の部屋、部位の目視観察

まずは、調査対象の部屋、部位が正しいかどうかの確認を行います。

- ヒヤリングの内容と相違ないか?

- 図面の内容と相違ないか?

- 実際に調査対象とされている建材か?

- 経年の程度から「聞いていたより古い・新しい可能性」は無いか?

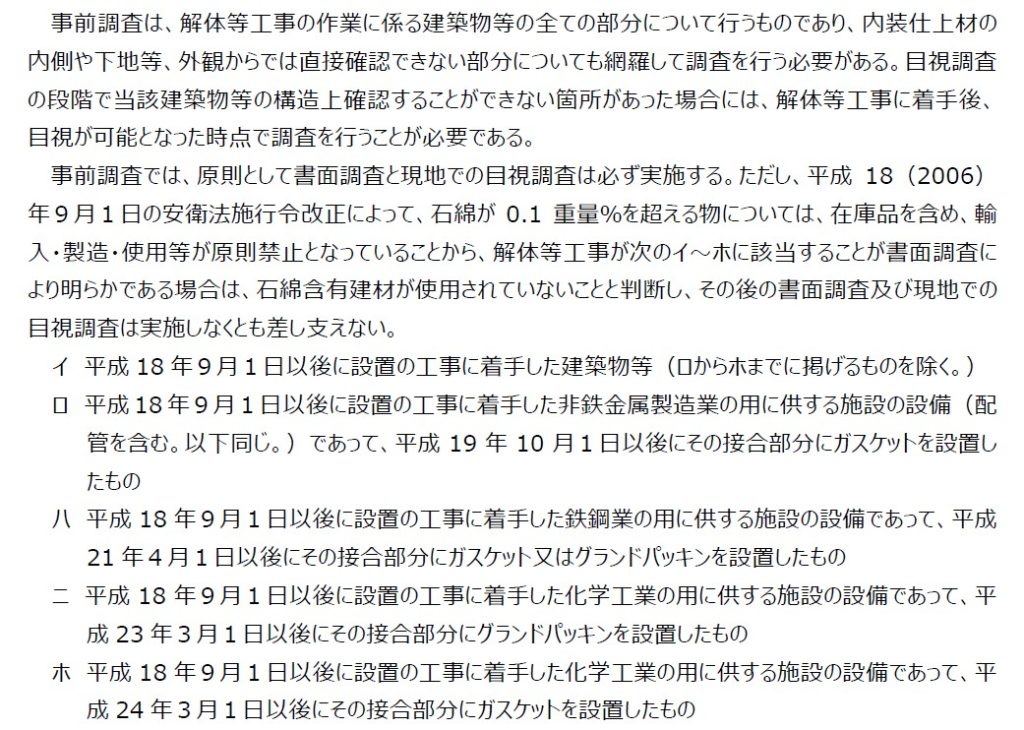

このように、書面調査との相違や現場状況を把握するため、原則として現地に赴く目視調査は必ず実施します。

例外的に、「2006年(平成18年)9月1日以後に設置の工事に着手」したことが証明できる場合は、実施しなくても良い、とされています。

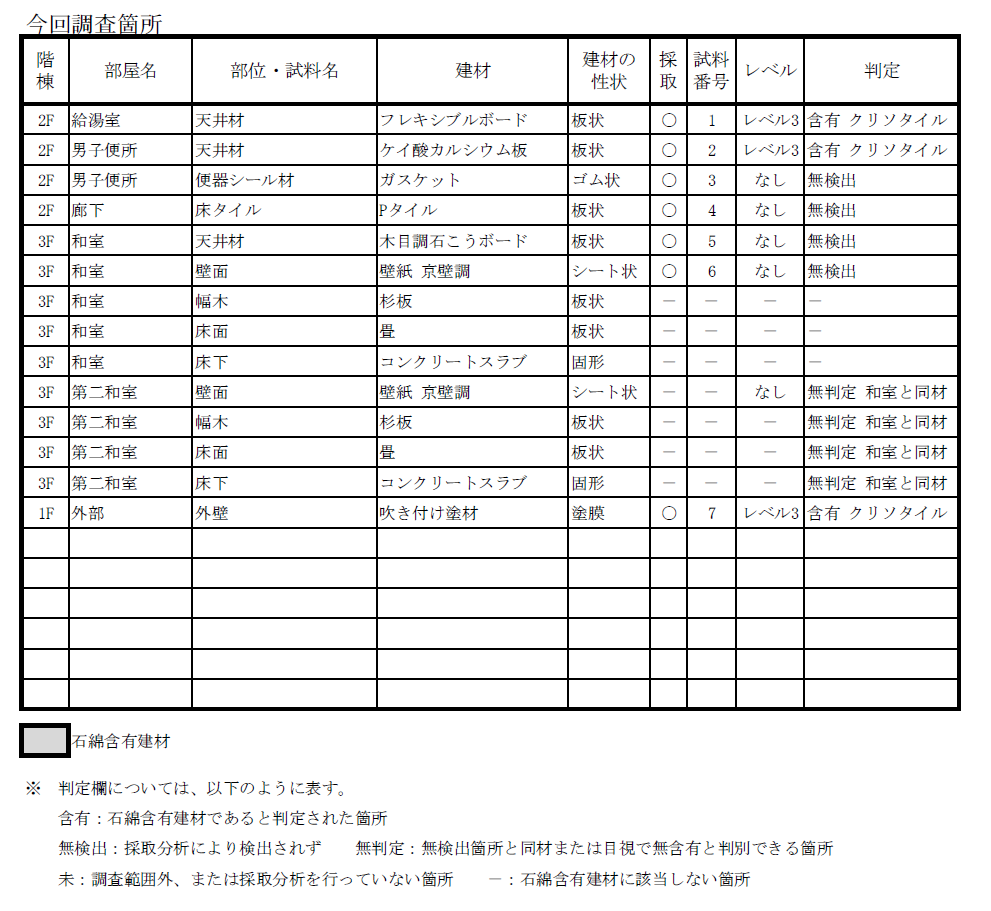

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

令和7年3月 92ページ

(画像は拡大できます)

既に無含有と判明している箇所の再証明

過去の調査記録により含有・無含有が明らかになっている場合、今回の調査にて過去記録と相違ない事を確認したら、同様に『今回も含有 or 無含有』という判定を下すことができます。

この「過去記録があります」→「現場を見ました。その通りです」で完了する目視調査は、改修工事がたびたび行われる公共施設でよく行われる方法です。

調査対象の周辺の観察、調査

調査対象そのもの一部分ではなく、周囲にも注意を払います。

疑問点がある場合は後々の検討事項になります。

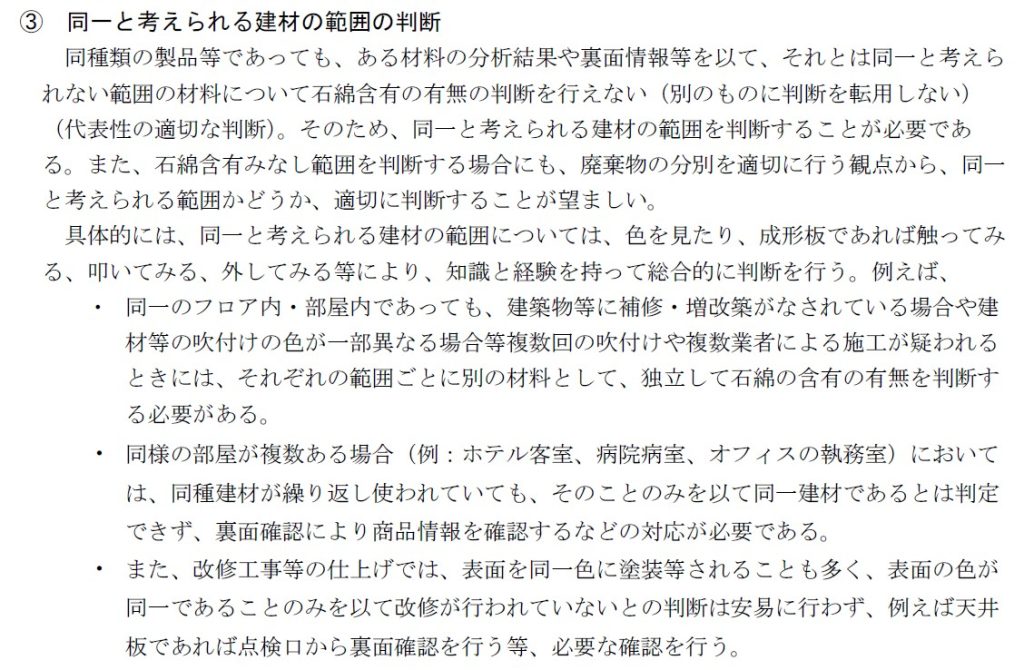

同じ建材に見えても種類違い、改修跡に注意

アスベスト調査では、同じ個所でも色や材質が違っている場合、全て別の材料として扱わないといけません。

- 部分的な配管工事で改修した

- キズ補修などで特定箇所のみ新しくなっている

- 過去に全面改修をしたが、床設置型のロッカーやストーブの下は未改修のまま

もし、上記のような例があるとしたら、新旧それぞれが別の建材、と考えなくてはいけません。

その場合、調査箇所は予定よりも増えていく事になります。

『調査箇所:床Pタイル 茶色 1箇所』のような指示があり、実際に行くと1箇所どころではなかった、のような事例もあるため、常に予定通りではない可能性の考慮をしておいてください。

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

令和7年3月 I-13ページ

(画像は拡大できます)

判断材料にする情報収集

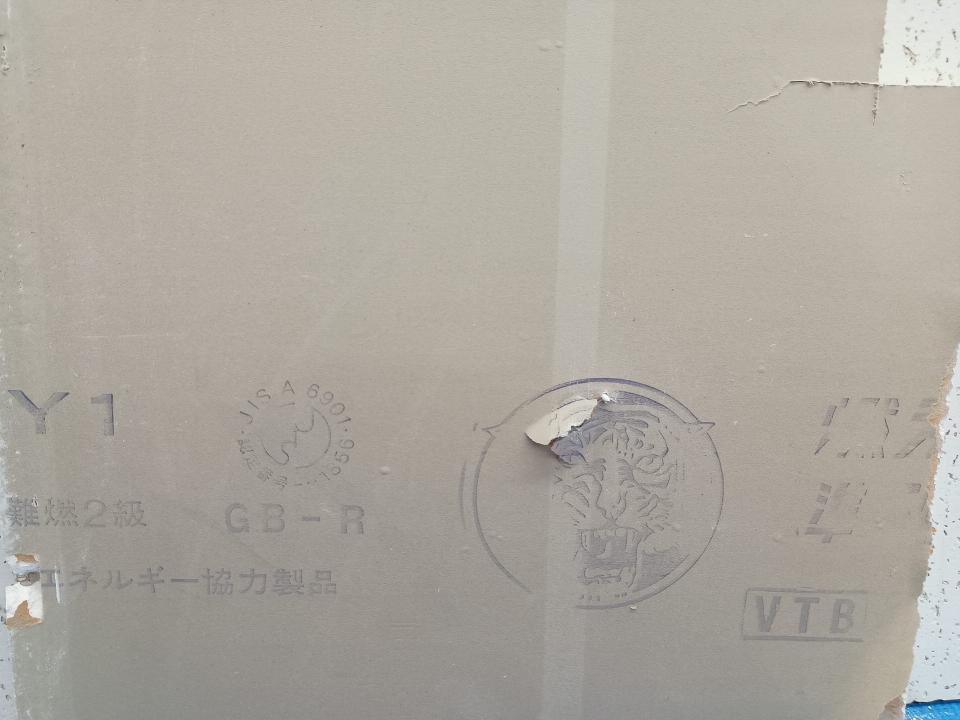

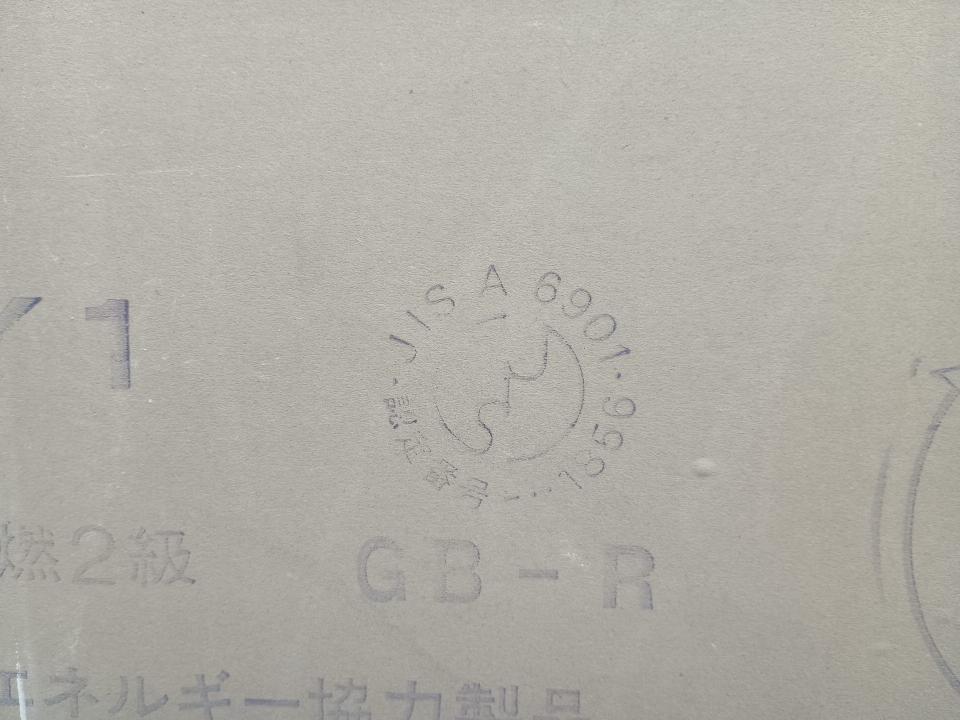

調査部位を確認したら、その建材に製品の名前や刻印などの情報があるかどうかを調査します。

もし、何らかの記述があれば、それは重要な判断材料になります。

アスベストは2006年(平成18年)9月から完全に製造が廃止されたため、建材の製造年代を特定できれば、それだけで含有・無含有がわかります。

製品名・メーカー名・不燃認定番号などが特定できたら、公開情報で調べる

石綿(アスベスト)含有建材データベース

もし、調査で製品名・メーカー名・不燃認定番号などが特定できたら、国土交通省、経済産業省が公開しているデータベースで検索することで、石綿含有建材かどうかを調べる事ができます。

全ての建材が網羅されているわけではありませんが、目視調査での判断根拠になるため、積極的に活用しましょう。

・石綿(アスベスト)含有建材データベース 国土交通省 経済産業省

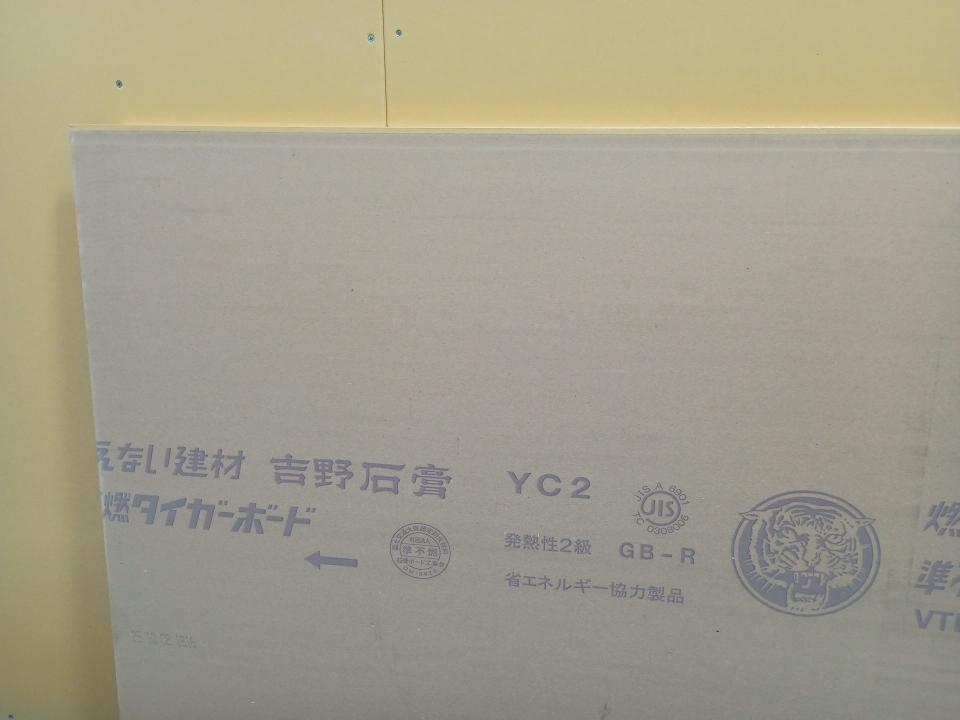

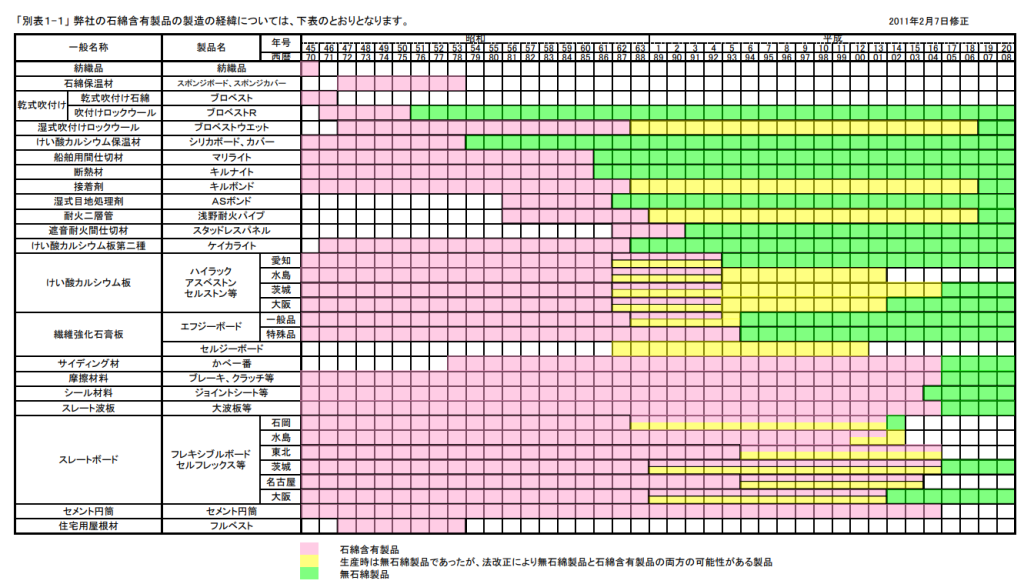

製造メーカーの公表情報

主要な製造メーカーは、過去の製品におけるアスベスト含有状況を公表していることが多いです。

例えば、石こうボードメーカーでは、判断基準として以下の項目を記載した資料を公開しています。

- 製品の種類

- 不燃石こうボード、化粧石こうボード、石膏積層板など

- 製品の厚み

- 9mm、12mm、15mmなど

- 不燃認定番号

- 不燃 第1013号、準不燃 第2006号など

- 製造年月

- 昭和〇〇年〇月~など

公開資料に「これ以外の製品は無含有です。」との表記が確認できれば、現場の建材と照合する事で判別が可能です。

建材の刻印からメーカー名が判別できるときは、web上で過去の製品情報を掲載しているか調べてみましょう。

公表情報の例

吉野石膏株式会社の公表情報

製品の区分、不燃認定番号、商品名、厚み、製造年月、判別方法が記載されています。

参考:当社におけるアスベスト(石綿)含有商品について 吉野石膏株式会社

チヨダウーテ株式会社の公表情報

同じく、製品の区分、不燃認定番号、商品名、厚み、寸法、製造年月、判別方法が記載されています。

参考:当社におけるアスベスト(石綿)含有製品について チヨダウーテ株式会社

一般社団法人 石膏ボード工業会の公表情報

一般社団法人 石膏ボード工業会の資料にて、石こうボード全般の判別方法について記載されています。

- 含有が確認されている製品の厚み

- 含有が確認されている製品の不燃認定番号

- 石膏ボード工業会の会員である会社についての以下の情報

- 防火材料認定番号が「NM-」「QM-」で始まる石こうボードは、含有が確認されていない。

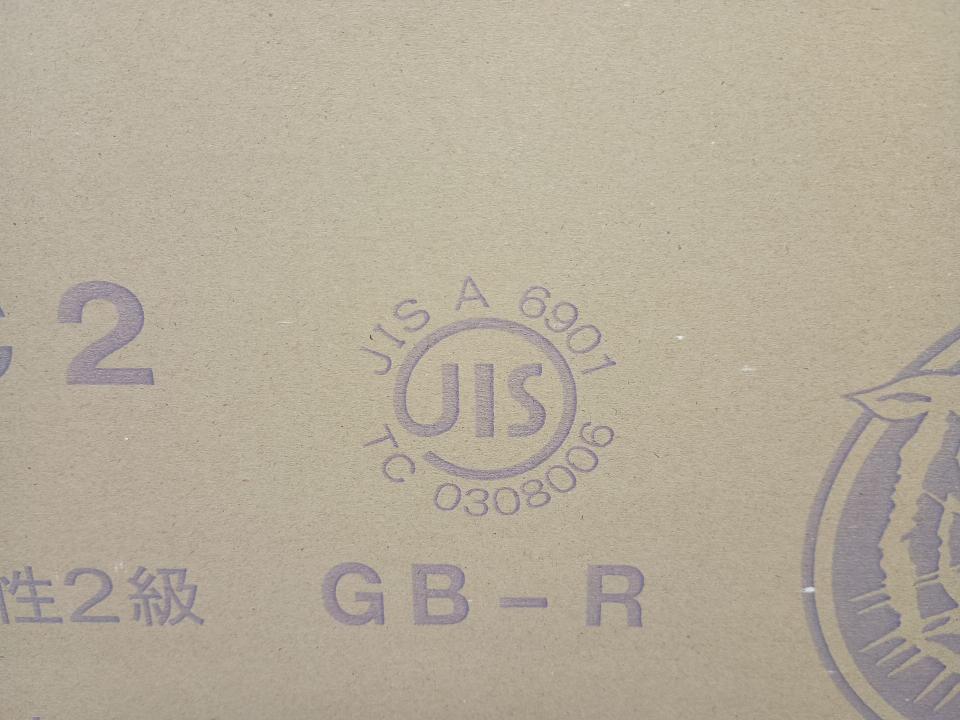

- 現行JIS(新JIS)マークの印字された製品は2008年以降に製造しているため、含有が確認されていない。

※「含有されていません」ではなく「確認されていません」であることに注意してください。

参考:石膏ボード製品におけるアスベストの含有について 一般社団法人 石膏ボード工業会

合併、事業譲渡などでの社名変更も考慮する

アスベスト含有建材は製造年月が古いため、製造メーカーの社名が現在でも同じではないことがあります。

製品情報をweb検索しても、いまいちヒットが弱いときは、建材に印字された製造メーカーの変遷を調べてみましょう。

- 社名が変わっている例

- 日本アスベスト株式会社→ニチアス株式会社

- 千代田建材工業株式会社→チヨダウーテ株式会社

- 三菱マテリアル建材株式会社→アイカ工業株式会社(建材事業の譲渡)

製品に印字された情報の例

新旧JISマーク

2005年(平成17年)10月から移行期間が始まり、2008年(平成20年)9月に完全移行されました。

つまり、旧JISマークは少なくとも2008年9月以前に作られた物になります。

アスベストの製造廃止である2006年9月の完全な比較ができないのが悩ましいですが、少なくとも『古い可能性が高い』と判断できる材料になります。

建設省の表示

建設省は2001年1月に国土交通省に統合されました。

『建設省』や『建設大臣』の刻印が確認できれば、2001年以前の製造であることがわかります。

aマークとnマーク

必ずあるわけではありませんが、もし『a』マークが確認できれば、確実にアスベスト含有建材です。

無石綿製品には「ノンアスベスト」という意味の『n』マークが印字された物もありますが、nマークの使用が開始されたは、2006年9月より前の2004年からであり、2006年より前の「無石綿」は無石綿として信用することができないため、確実な無含有とは断定できないのが現実です。

比較用各年代のまとめ

- アスベストの製造廃止:2006年9月

- 旧JISマーク

- 2005年(平成17年)10月から徐々に廃止

- 2008年(平成20年)9月に完全に廃止

- 新JISマーク

- 2005年(平成17年)10月から徐々に移行

- 2008年(平成20年)9月に全ての表示は新JISマーク

- 建設省:2001年1月に国土交通省に統合

- aマークの使用開始:1989年

- nマークの使用開始:2004年

目視で判別できる箇所においてのアスベスト含有判定

目視調査により判別できる例

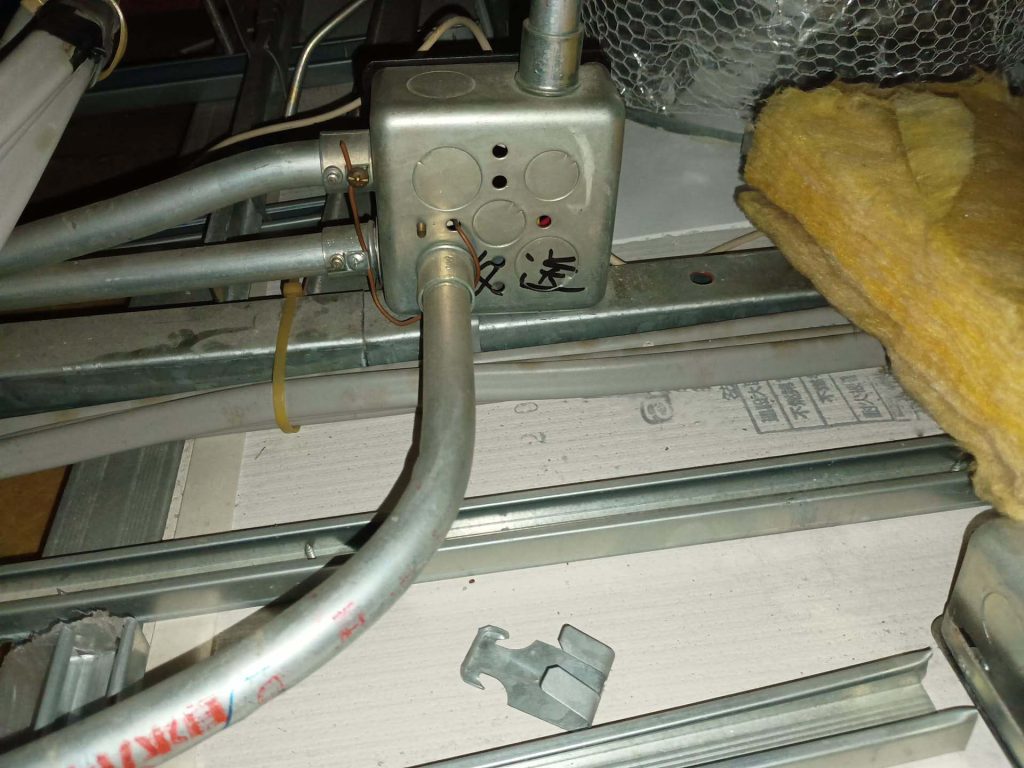

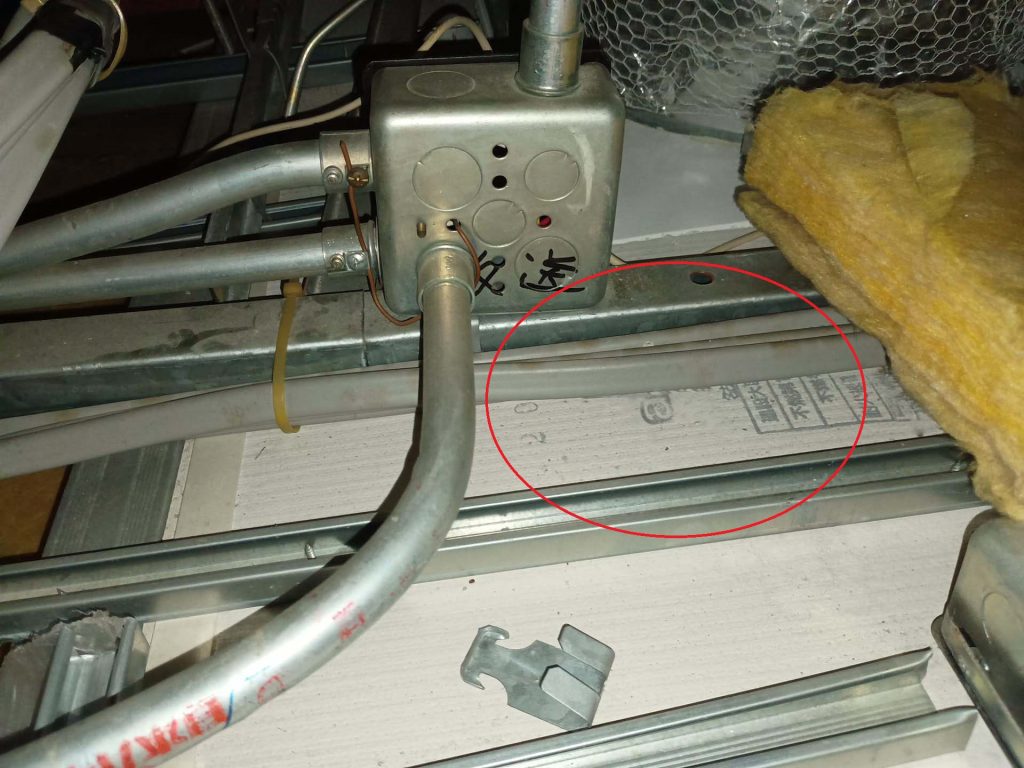

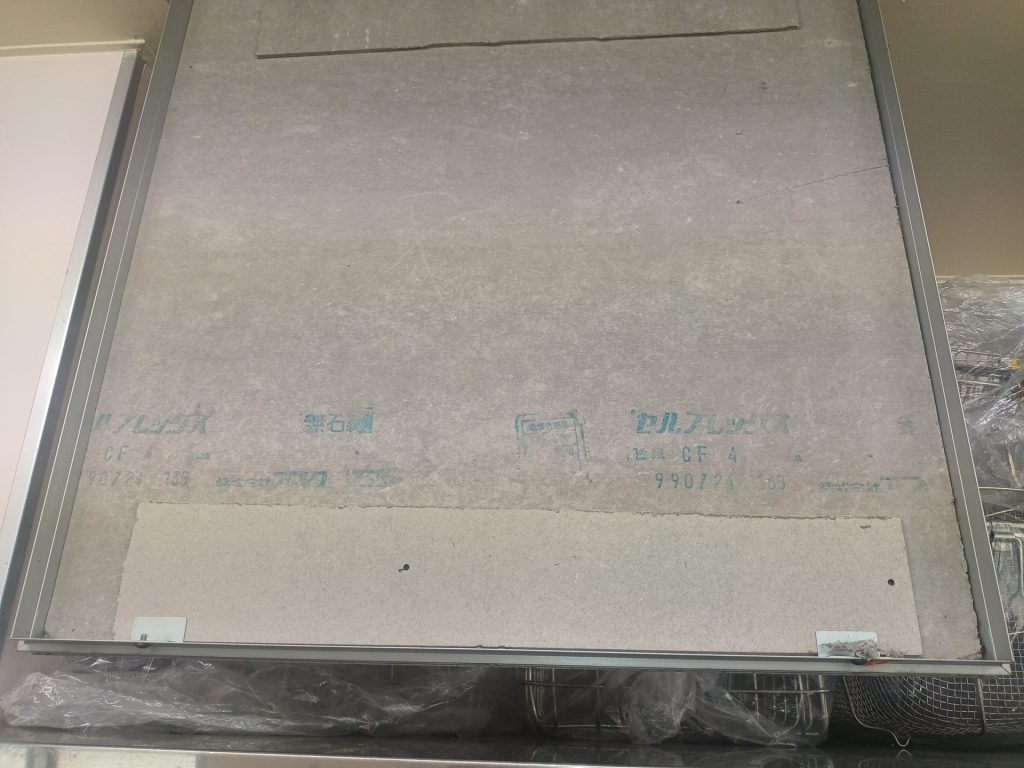

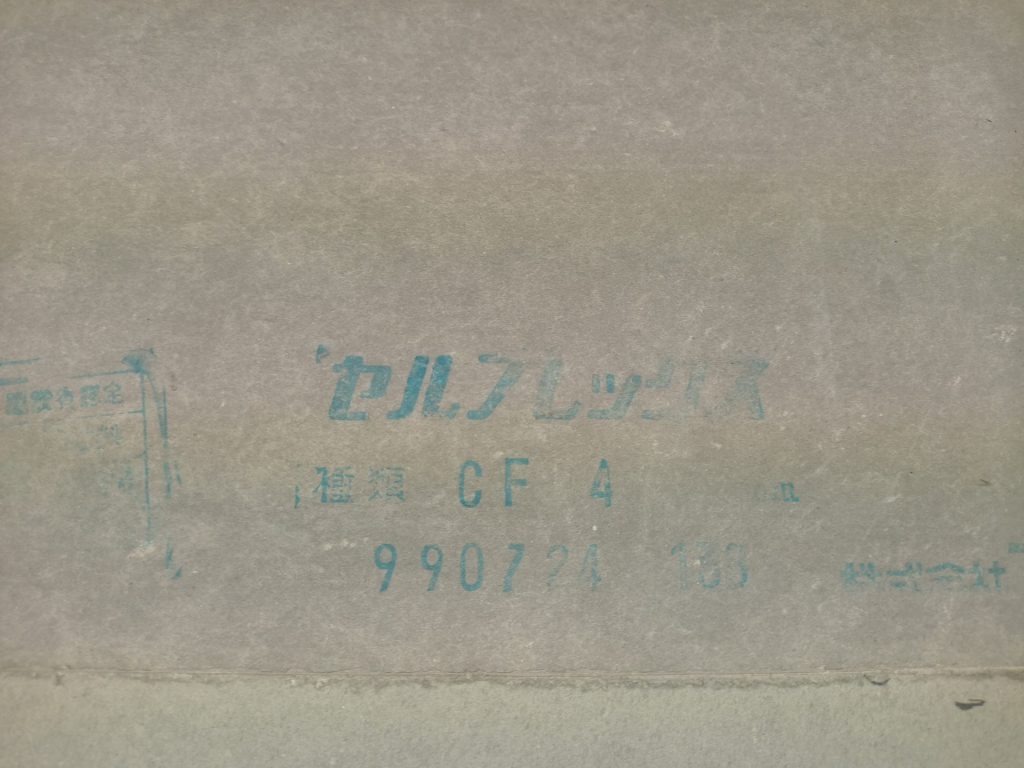

たとえば、写真のようなフレキシブルボードの天井材の調査を行うとします。

表面を見ただけでは、アスベストの有無はわかりません。

この天井には運よく点検口があったため、開けてチェックします。

すると、建材の裏側に製品を示す刻印がありました。

「セルフレックス」という製品名と、下の「990724」は1999年7月24日という推測ができます。

ここで重要なのが、左の点検口の写真には『無石綿』の刻印がありますが、真実とは限らないということです。

『無石綿』とは、製造年時点の法規制上の『無石綿』であり、基準が変わった現時点では適合しないのです。

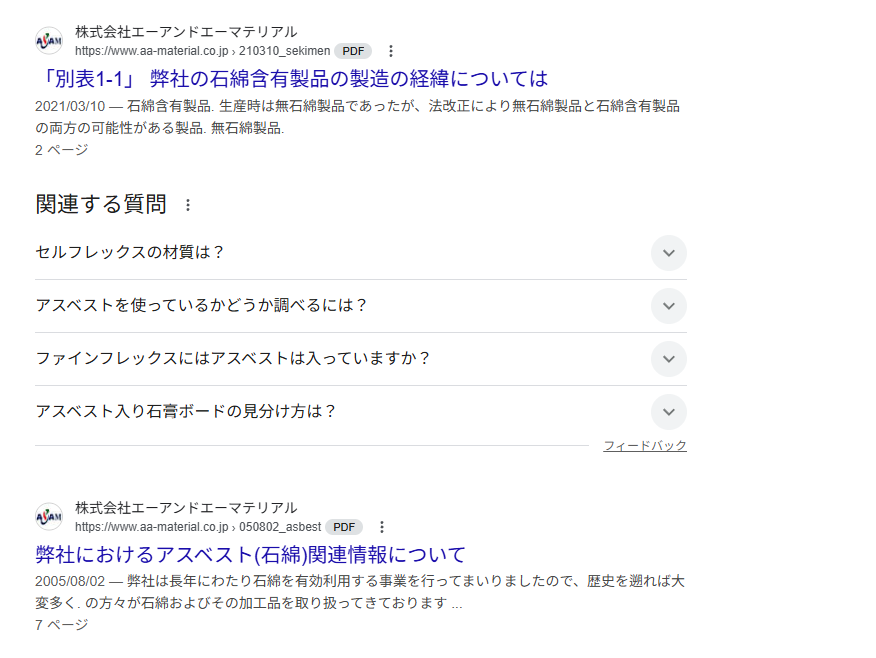

なんとか読み取れた製品名について、インターネットを使い検索してみます。

主要なメーカーであったので、アスベスト含有についての情報があるようです。

製造メーカー公表の資料では、1999年の製品名で見ると、「含有」か「含有可能性あり」の二択しかないことがわかりました。

ここまでわかれば採取せずとも「含有」あるいは「含有可能性が高いため、みなし」との判断が下せます。

これはわかりやすい例ですが、現地へ行き建材を調べる事で含有状況を判別することもできます。

製造メーカーは悪くない

アスベスト問題に対して、製造メーカーに非はありません。

アスベストはコスト効率、耐火性、加工性、耐薬品性などが高く、健康被害を除けば非常に優秀な素材であったため、過去においては使うことが推奨されていました。

むしろ、現在になって改めて資料を公開してもらっているため、ありがたく参照しましょう。

目視で判定できない建材の採取調査

これまでの説明で、刻印などからの判別を見てきましたが、実際には目で見てわかる情報がある建材は少ないので、結果的に採取調査の流れが多くなります。

見ただけでは判別できない建材は、試料採取を行った後、分析機関へ送り分析調査を行います。

採取調査は、最もコストのかかる作業の一つです。

第三者機関へ依頼して分析調査を行った場合

令和7年現在で1検体(建材1箇所につき)原価で12,000~25,000円の費用が発生します。

これに加えて、さらに採取を行う調査者の作業費が掛かってくるため、いくつも検体を採取すると、発注者に莫大な金額を強いることになってしまいます。

目視調査では、違う部屋、違う箇所でも同一工事で施工された同一材と判別できるものなら、同じ判定をすることができます。

同じ劣化具合、同じ柄、同じ模様、施工時期などをヒヤリングと資料で調査し、採取箇所をなるべく減らす事も業務の一つです。

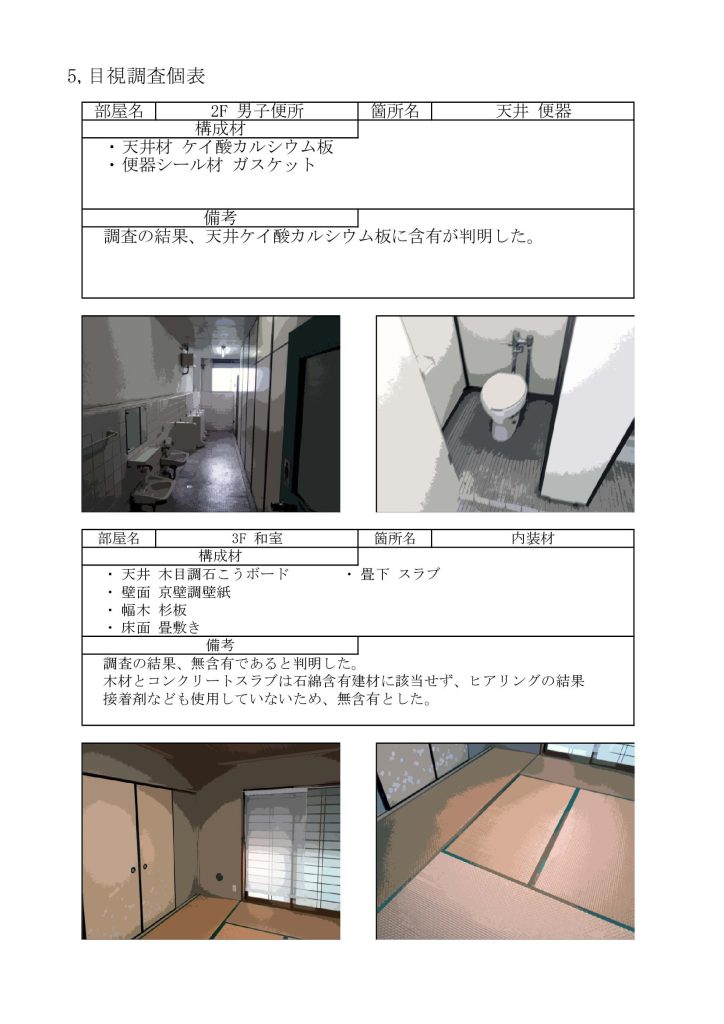

目視ではわからない建材の例

上の写真は、見ても判別できない材料の例です。

建材自体に印字がなかったり、点検口などの開口部がない、のように目で見ても判断材料がないものは多くあります。

この他にも、建材の観察できる範囲に情報が含まれていないものは、見分けることはできません。

これらの建材で図面や資料などがない場合は、全て試料採取しかありません。

みなし含有とは?みなしで対処すべき場所

見ただけで判別できない建材は、試料採取→分析調査を行わなくても『わからないので含有している事にする』という「みなし含有」扱いにすることができます。

- メリット

- 試料採取を行わなくてよいので、採取費用が減る

- 分析調査を行わないので、分析調査費用が減る

- 分析期間が掛からないため、即座に結果が出せる

- デメリット

- アスベストとして解体するため、適合する飛散防止対策が必要になる

- 養生作業、飛散防止剤散布、保護衣の着用など

- 撤去材は『石綿含有廃棄物』として扱わないといけない

- 運搬と処理費用が増加する

- 通常の廃棄物をアスベスト扱いにしてしまう可能性があり、環境負荷が増加する

- リサイクルできない、現状埋めるだけ

- アスベストとして解体するため、適合する飛散防止対策が必要になる

みなし判定はその特性上、以下において有効な方法とされています。

- アスベスト含有の可能性が高い事がわかっている箇所

- 金額を掛けてまで、改めて含有を証明する意義が薄いため

- 改修が繰り返され、建材種類が多くなっている箇所

- 何箇所も分析調査をするコストより、みなしで行う撤去、処理のコストの方が低いため

- 解体するとしても、面積が小さい箇所

- 解体作業費と廃棄物処理費が少なく、金額と時間を掛けてまで分析調査をする意義が薄いため

- 分析調査の判定を待つ時間が無い場合

- 時間とコストのトレードオフとし、含有している事にして先に進める

逆に、以下の例では試料採取と分析調査が推奨されます。

- アスベスト含有の可能性が低く、面積が広い箇所

- 分析により無含有を証明すればアスベスト対策が不要になり、作業費も廃棄物処理費も圧縮できる

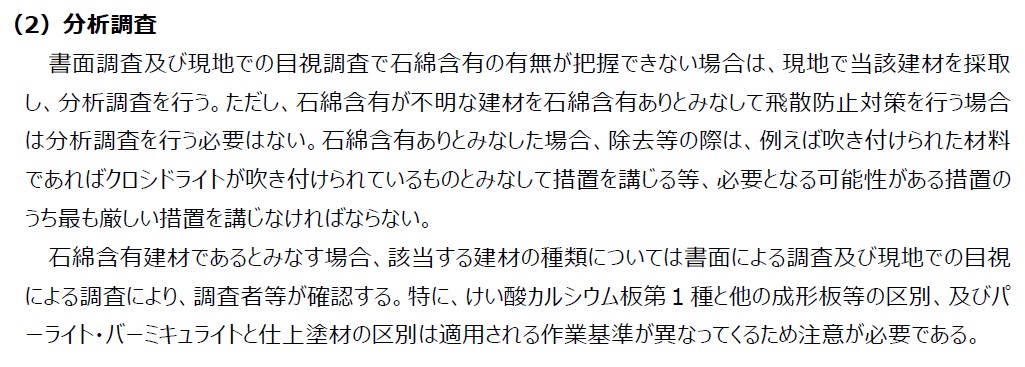

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

令和7年3月 92ページ

(画像は拡大できます)

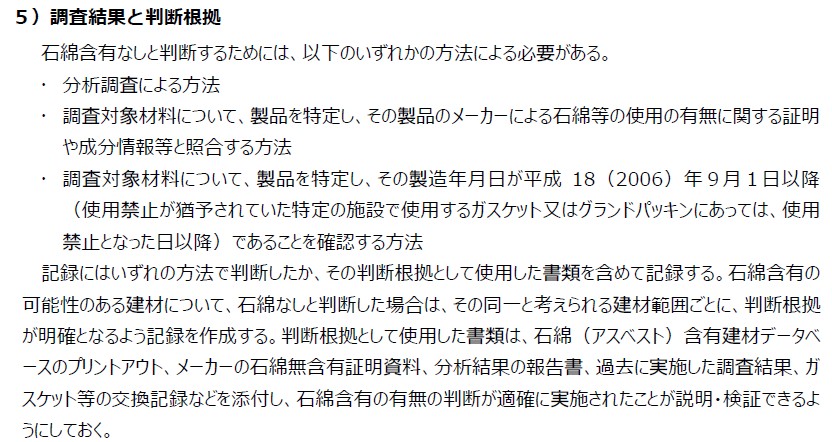

『みなし無含有』は存在しない

石綿調査は性悪説で行います。

「含有しているかもしれない」という前提はあっても「たぶん含有していない」という扱いは絶対にできません。

法令的にも、100%の根拠がない限り無含有の判定は行えないことを念頭においてください。

石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

令和7年3月 97ページ

(画像は拡大できます)

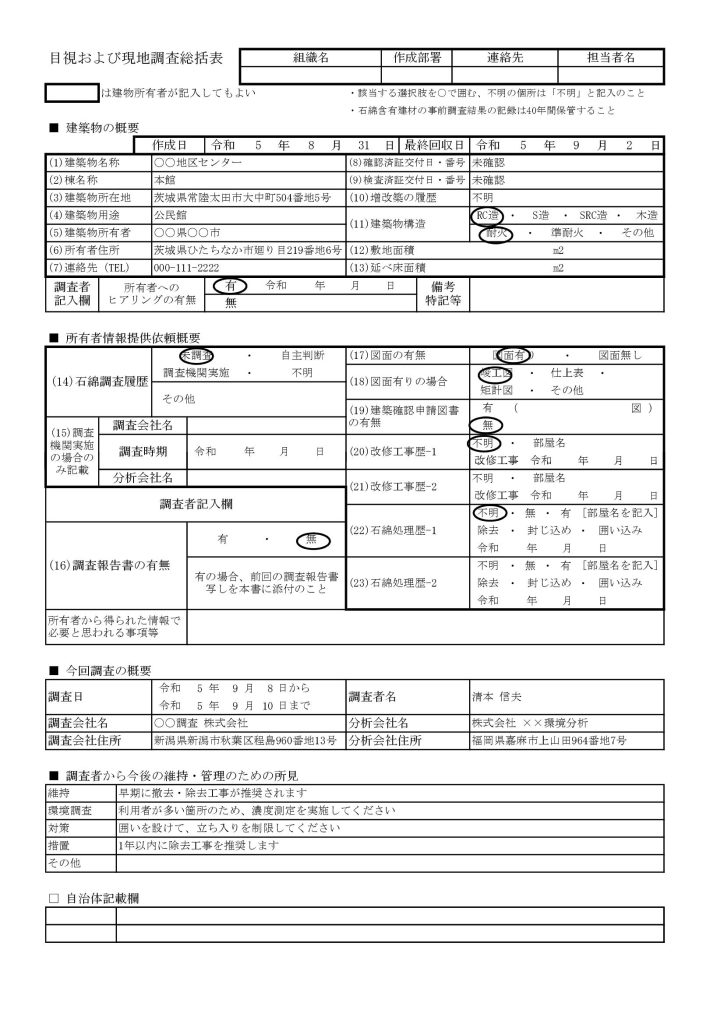

報告書作成のための情報収集、写真撮影

目視調査を終えて事務所に帰れば、調査報告書の作成に取り掛からなくてはいけません。

報告書の項目に記載するための情報や写真を忘れてきてしまっては、二度手間になります。

現場で調査しながら、「報告書作成には何が必要か?」を意識して動けば、手戻りなく効率の良い業務が行えます。

- 報告書の宛先

- 元請業者宛か、その上位の発注者宛か、施設宛か、調査者宛か、等

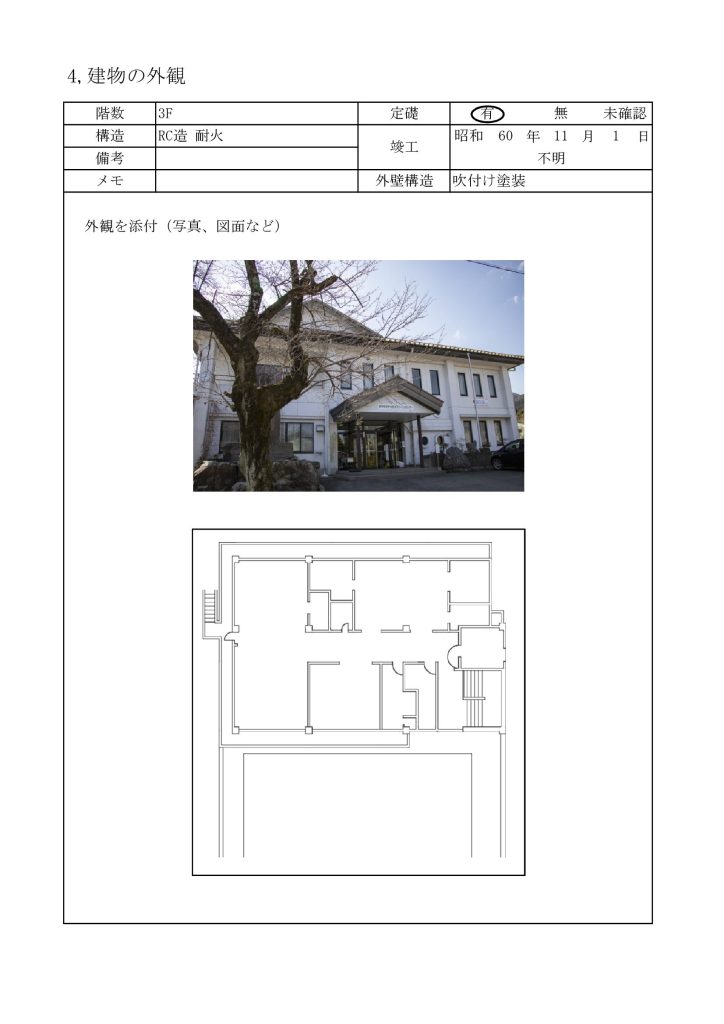

- 外観の写真

- 調査対象でない場合、忘れやすい(ストリートビューから引っ張ってくる)

- 試料採取した部屋名

- 図面などが無い場合「この部屋です」と案内された「この部屋」を、何室と呼べばよいのか

- 採取した建材の名称

- 建材名称が「3階 廊下 ビニル床シート」などわかりやすければよいが

「本館 B1 D-3系統 西側ダクトフランジ(2) パッキン」のように複雑な名称が定義されている場合がある

- 建材名称が「3階 廊下 ビニル床シート」などわかりやすければよいが

- 現地案内者、初めて会った担当者の名前、連絡先

- 初歩的なパターンだが良くある

※ 案件の規模や発注者が気にしないのであれば、最初から省略すると決めておくのも方法です。

まとめ:この記事の概要

この記事では、アスベスト事前調査の現場で行う「目視調査」の、具体的な方法と判断基準について解説しました。

- 書面調査との連携

- 書面調査で得た情報を基に、当たりをつけた場所を重点的に確認する。

- 含有・無含有の根拠を探す

- 建材に刻まれたJISマークや製品名、製造年代は、アスベスト有無を判定する手がかりとなる。

- 製造メーカーの公表する情報は貴重な判断材料になる。

- 見てもわかる情報がないものは採取調査しかない。

- 安易に判断しない

- 見た目が同じでも、改修履歴によって中身が違う可能性がる。

- 常に「含有かもしれない」という視点に立つ。

- 含有している建材を「無含有」と判断するのは重大な責任を負う。

- 「みなし含有」を合理的に使う

- 分析コストと除去コストを天秤にかけ「みなし含有」の判断をする。

- 写真とメモで、信用できる記録を残す

- 報告書作成のために、見たもの、判断したこと、判断できなかったことを、写真と共に正確に記録する。

正しい知識に基づいた目視調査は、不要な分析を減らしてコストを削減し、同時に見逃しのリスクを防止します。

目視で判断がつかない建材は、次の工程「試料採取」を行います。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版