解体・改修工事を行う前には、アスベストの事前調査が義務付けられています。

その最初のステップが「書面調査」です。

- 書面調査とは何なのか?

- どんな情報を集めればよいのか?

- 何を調査するのか?

このように、ひとこと「書面調査」と言っても、疑問を持たれる方がいるかもしれません。

この記事では、筆者の公共工事での経験を基に、書面調査の「目的」から「具体的な手順」までを、詳しく解説します。

この記事を読めば、書面調査の意味を理解できて、手戻りのない効率的な事前調査を実現できるようになります。

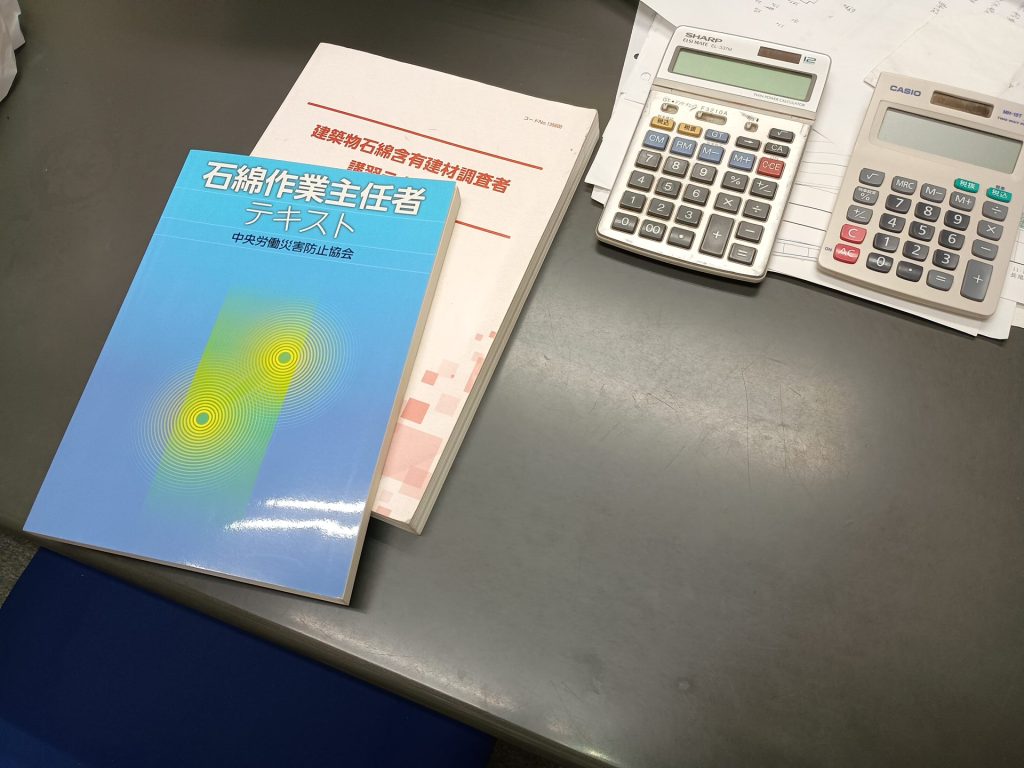

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

書面調査とは

建物の解体、改修工事を請け負ったら、金額・規模に関わらず全ての案件で「工事対象にアスベストが含まれていないかどうか?」を調査する『事前調査』を行うことが2023年10月から義務付けられています。

事前調査は「書面調査」「目視調査」「分析調査」の3つの工程からなり、その中の「書面調査」の方法について説明します。

事前調査を行うには『建築物石綿含有建材調査者』の資格が必要です。

書面調査に関して、詳しく知りたい方は環境省が配布している「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(以下、徹底マニュアル)を参照してください。

書面調査とは?大まかな解説

「書面調査」とは、その名称の通り机の上で行う段階であり

- 現地へ行く前に

- 手元にできるだけ情報を集め

- その案件のアスベスト含有の可能性を洗い出し

- 次工程の目視調査の準備をする

という事柄を検討する作業です。

書面調査の時点では、情報を得ることと準備が目的のため、何かを作成するといったことはまだありません。

資料が無い場合も多い

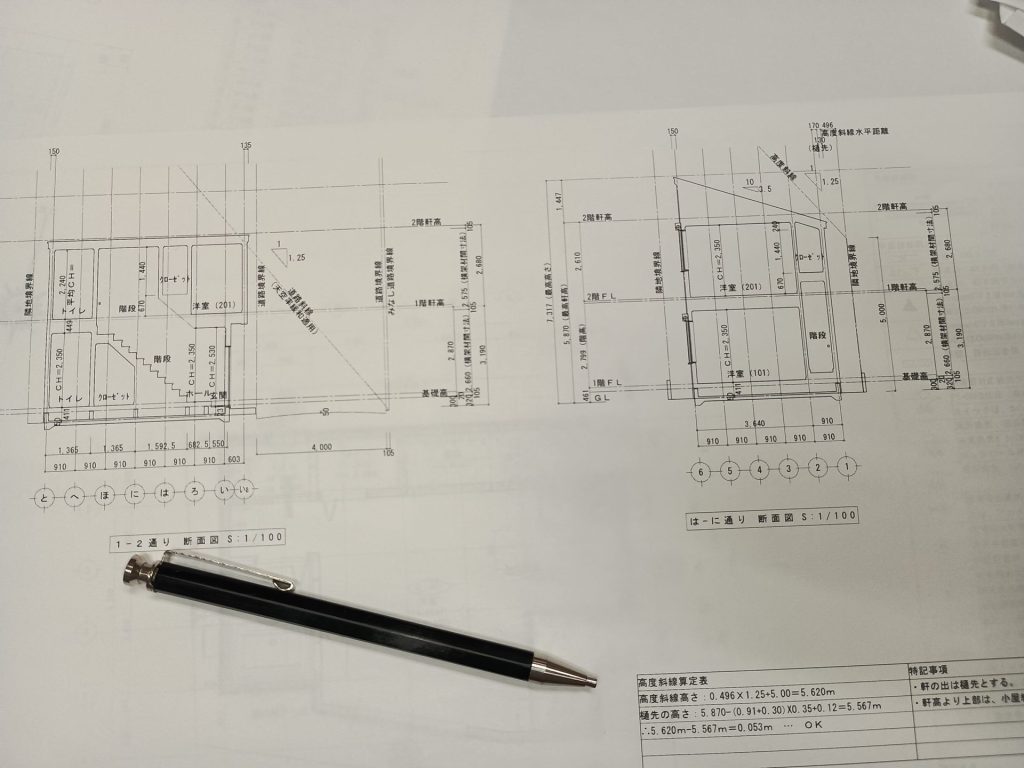

調査のためには情報源となる設計図書があるのが一番ですが、図面が用意されていないケースも数多くあります。

『書面調査』と言っても「大型ビル解体前に石綿含有建材を全て洗い出す」のような大きな案件ならわかりませんが、実際に分厚い資料を全て取り寄せて入念に精査するような事はほとんどありません。

例えば電話応対のみでやりとりし

依頼者「アスベストの調査をお願いします。」

調査者「わかりました、外ですか?中ですか?」

依頼者「内装の壁3箇所と配管ダクトフランジ1箇所です。」

調査者「壁は石こうボードですか?それともフレキシブルボードのような硬い感じですか?」

依頼者「よくわかりませんが、小さい丸穴がたくさん空いています。」(たぶん有孔石こうボード)

調査者「わかりました。現地で見てみます。当日は配管を止めてフランジを分解できるようにしてください。」

依頼者「住所はメールで送っておきます。」

調査者「ありがとうございます。写真などもあればお願いします。」

この程度で図面無しでも書面調査になってしまいます。

資料に目を通すとしても、大体は30分未満で終わる事がほどんとではないでしょうか。

現地へ赴く前の情報収集

書面調査の目的の一つは、現地での目視調査を円滑に行うための情報を集める事です。

過去の調査結果も書面調査の対象であり根拠になりますが、それだけでは判断は下せず、必ず現地に行き、目で見なければなりません。

建物は管理者の引き継ぎや記録にない改修が度々行われます。

そのため、残された資料が真実かどうかの証明が必要になるのです。

実際に書面調査を行う手順

具体的な書面調査の手順は以下の通りです。

- 各種書類の請求、受け取り

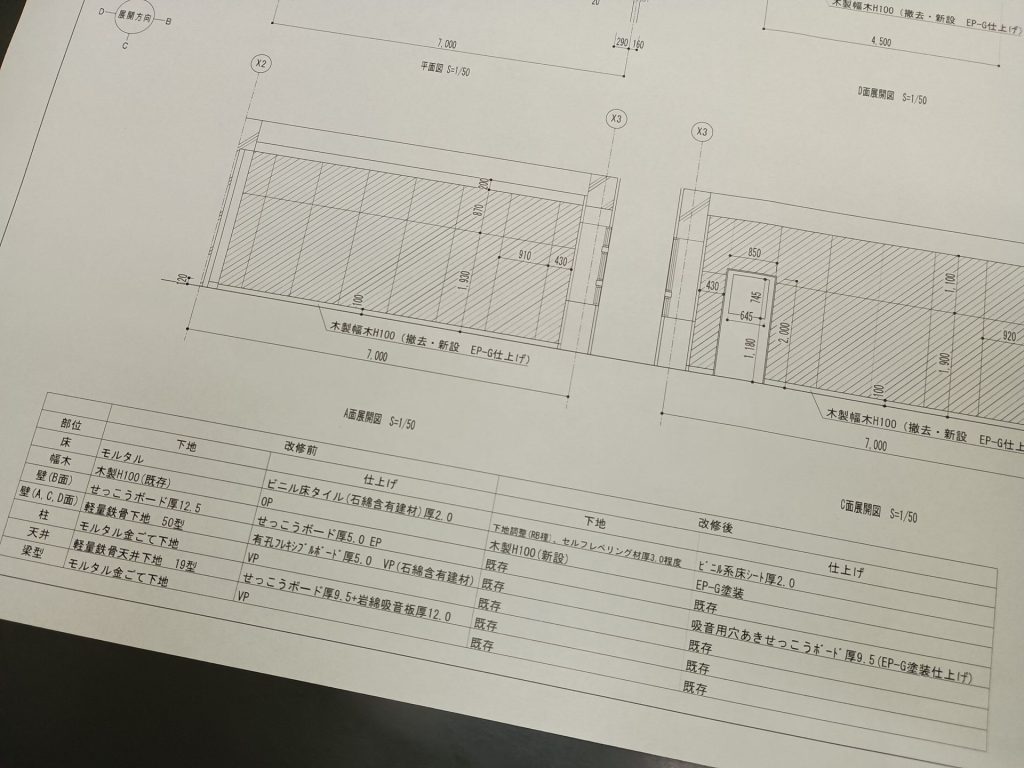

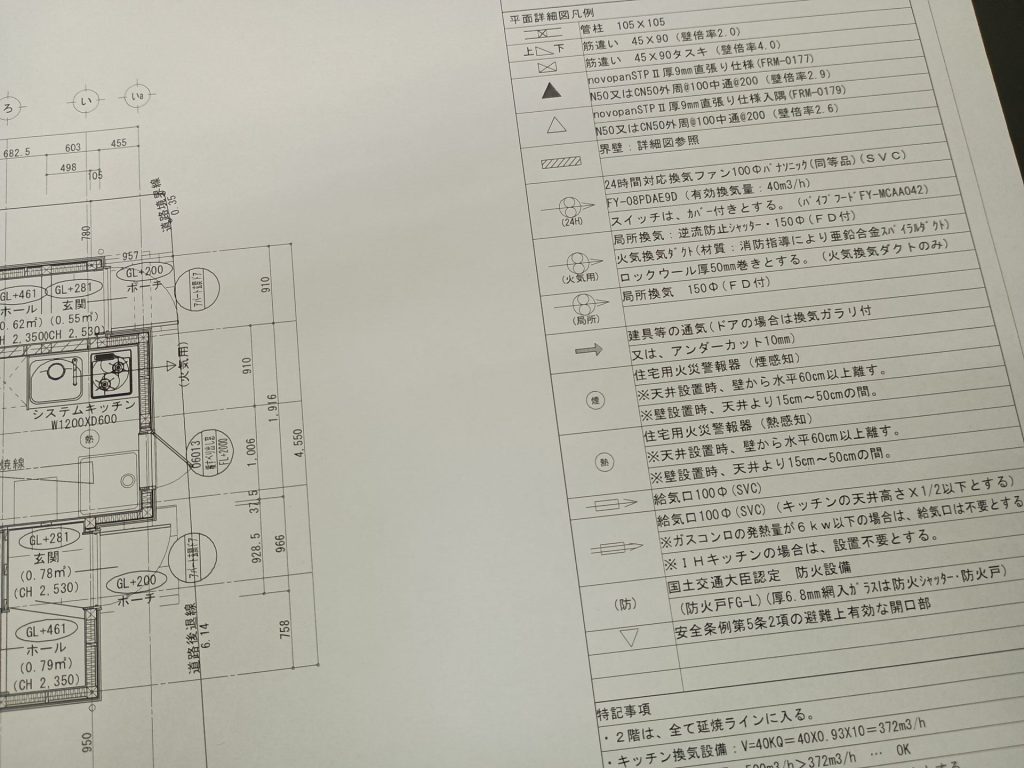

- 図面(改修工事の一環なら設計図書)、仕様書、過去の調査結果、指示書など

- 建物についての聞き取り(ヒアリング)

- 改修工事ならその目的(内装工事のため、解体工事のため、設備改修のためなど)

- 建物名、住所、所有者(民間、公共、会社名など)

- 対象建材の施工年月を聞く(2006年9月[平成18年]以降に石綿は製造されていない)

- 対象の部位(床、壁、天井、その他)

- 対象の建材(ボード、シート、配管など)

- その他必要事項

- 高い場所にあるか、時間指定があるか、暗所かなど、調査の制約になりそうな事柄

- 発注者への連絡事項

- スケジュール感

- 注文者は「調査したい」のではなく「工事に取り掛かるための情報が欲しい」

- 調査開始からどれくらいの時間で結果を渡せるか、事前に伝えておくのが重要

- (分析調査を行うなら、多くは1-2週間)

- 調査をするための条件の連絡

- 高い場所は足場が必要、機械器具の裏側などは事前に外しておかないとできない等

- スケジュール感

- 受け取った書面の精査

- ヒアリングの内容と一致しているか

- ヒアリング以外の制約はありそうか

- 例えば機械室と記載してあり、停止の必要はあるか等

- 指示以外の箇所で調査対象物はあるか

- 指示にない壁面も図面では解体箇所となっているが、調べなくていいのか質問する等

- 目視調査の準備

- 調査に必要な物の選定

- 足場、フルハーネス、施設内設備機器の停止、設備分解の許可、利用者の立入禁止など

- 採取用の道具の選定

- 保護衣、マスク、湿潤材、照明器具、カッターナイフ、コアドリル、採取袋など

- 保護衣、マスク、湿潤材、照明器具、カッターナイフ、コアドリル、採取袋など

- 調査に必要な物の選定

各種書類の請求、受け取り

発注者から、判断材料となる資料を、できる限り送ってもらいます。

ほとんどは、今回の改修工事の設計図書、特記仕様書ではないでしょうか?

主な資料を以下に記します。

建物についての聞き取り(ヒアリング)・発注者への連絡事項

図面をくまなく調べるのも大事なことですが、結局は知っている人に全部聞いてしまうのが一番早いです。

「わからない」という答えだったとしても「わからない」ことがわかり、「どうわからないのか?」という情報も得られるため、ヒヤリングは大切な意義があります。

- 調査に赴くための各種条件

- 時間制限、曜日制限、駐車場の有無、作業箇所

- なぜ調べるのか

- 改修工事のため、施設の維持管理のため、将来工事の計画の前段階

- どこを調べるか

- 壁、天井、床、その他設備

- なにを調べるか

- 建材種類

- 石こうボード、フレキシブルボード、Pタイルなど

- 建材種類

- 建物は古いのか

- 急ぎなのか

- 分析調査が絡むと、基本的には1-2週間かかる

- 一応予算

- 何か所もあると高額になる

上記の事を、発注者と話せるうちに全て聞いておきましょう。

受け取った書面の精査

設計図書などの書面を受け取ったら読んでおき、ヒヤリングとの差異があるかどうかを確認します。

ヒヤリング通りならば、そのまま目視調査へ進めますが、もし違うことが書いてあった場合、発注者への質問や報告を行います。

- 図面が古く、記録にない改修が行われているため、記述に差異がある。

- 図面があまり信用できないことがわかる

- 印刷状態の悪いものしかなく、読み取れない

- 目視調査で調べるしかないため、何度も通ったり時間や予算が掛かる可能性を説明する。

目視調査の準備

ここまででわかった情報を整理し、目視調査に備えた準備を行います。

- 試料採取を行う場合、道具を用意する

- 脚立、カッターナイフ、ケレン、スクレーパ、コアドリル

- 照明、清掃用具、保護衣、防塵マスク

- 試料用袋、養生用ビニールなど

- 現場作業の条件を確認する

- 日時指定の確認、高所作業の確認、作業時間の確認

- 当該部屋は当日立ち入れるかどうかの確認

- 分解が必要な設備などは許可があるか確認

- ダクトなどは停止しているか確認

- 発注者へ事前連絡を行う

- 〇月〇日〇時から行くが問題ないか、特別に持っていくものはないか

- 当日立ち合いはあるか、施設の職員には連絡が通っているか

- 鍵の掛かった部屋はあるか、など

まとめ:この記事の概要

この記事では、アスベスト事前調査の最初のステップである「書面調査」の具体的な進め方とポイントを解説しました。

- 書面調査の目的

- 現地へ行く前に、図面やヒアリングから調査の必要箇所を洗い出す。

- 目視調査のための「当たり」をつける。

- 必要な情報の収集

- 設計図書、竣工図、仕様書、改修履歴など、存在する資料の取り寄せと確認。

- ヒアリングの重要性

- 発注者や施設管理者から詳細な情報を得る。

- 「どこを調べたいのか?」「どんな状態か?」「調査の目的は何か?」など具体的な質問をする。

- 次工程への準備

- 書面調査で得た情報をもとに、目視調査で見るべき場所、必要な道具、人員を具体的に計画する。

本記事で紹介した手順とポイントを参考に、円滑な事前調査を行ってください。

書面調査での情報収集が、次の工程である目視調査の効率的な動きに繋がります。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版