「アスベストの計画書を作らないといけないけど、具体的なイメージがわからない」

「いざ作ろうとすると、手が止まってしまう」

この記事では、その悩みを解決するために、実際に公共工事で使用している無料テンプレートを使い、項目1つ1つの具体的な書き方を解説します。

『大気汚染防止法』と『石綿障害予防規則』を基に、工事概要、作業フロー、安全管理体制、廃棄物処理計画まで、各項目に何をどのように書くべきかを具体例と共に示します。

この記事を読めば、手早く簡単に実用的な計画書が作成できます。

また、この記事の前段階、作成に取り掛かる前の基礎知識である「基本編」については、以下を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

石綿除去工事作業計画書のテンプレート

この記事で解説する石綿除去工事作業計画書は、Excelで編集できるテンプレートを配布しています。

以下よりダウンロードしてください。

作業計画書の記載項目

作成に係る必要項目は、環境省が配布している「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(以下、徹底マニュアル)に記載されている通りです。

- 工事の概要(工事の情報を網羅する)

- 石綿含有建材除去等作業(除去工事の内容)

- 石綿飛散防止措置(具体的手順と作業方法)

- 工事の工程表

- 施工体制

- 安全衛生(保護衣の使用状況、災害防止対策)

徹底マニュアルに規定されている、計画書に必要な記載事項は、前回の記事で解説しています。

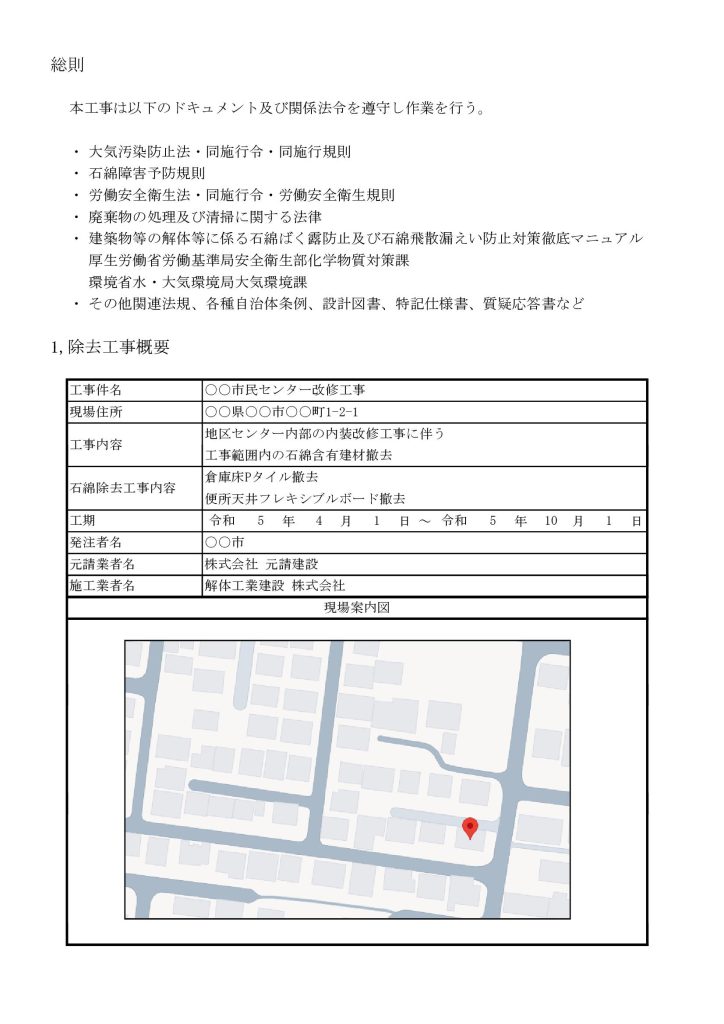

工事概要

工事概要として、以下の項目を記載します。

また、作成にあたり参照すべきドキュメント(各種法令、公的マニュアル)も載せておくと説得力が増すため推奨します。

(作業が日本で行われる以上、どの道参照すべき資料ですので、載せておいて不備はありません。)

-計画書作成に関わる各種法令、公的マニュアルリスト-

- 大気汚染防止法・同施行令・同施行規則

- 石綿障害予防規則

- 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 環境省水・大気環境局大気環境課

案内図の作成は、Google Mapなどの地図をwindows標準機能のSnipping Toolで切り抜くと簡単です。

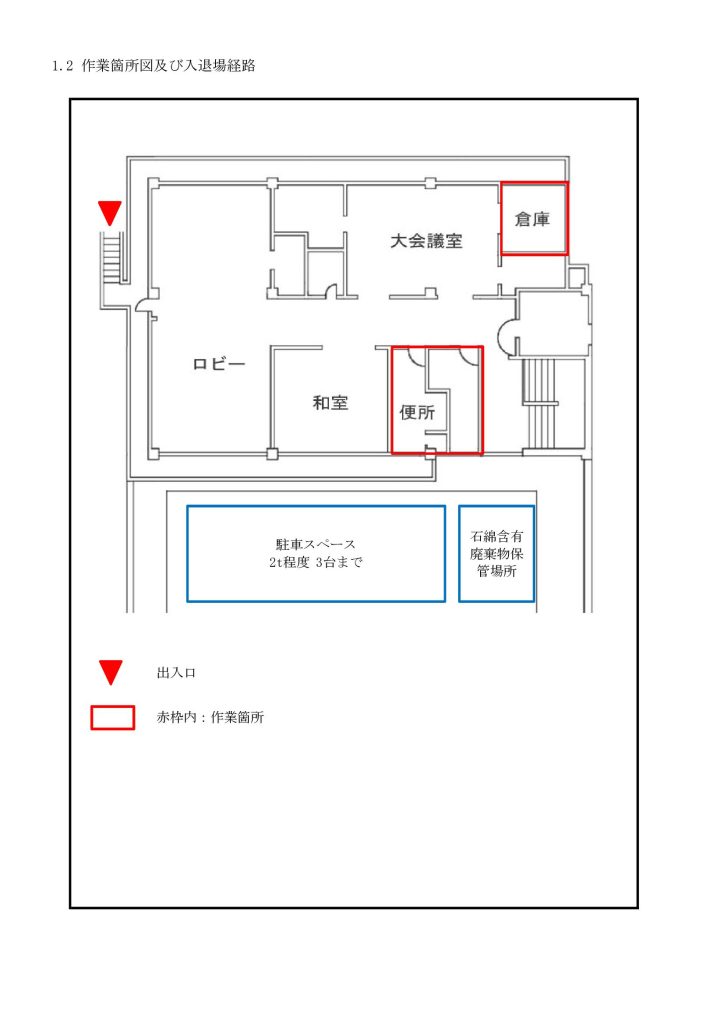

作業箇所図及び入退場経路

上記の項目を記載します。

図で表すことで位置関係などがわかりやすくなります。

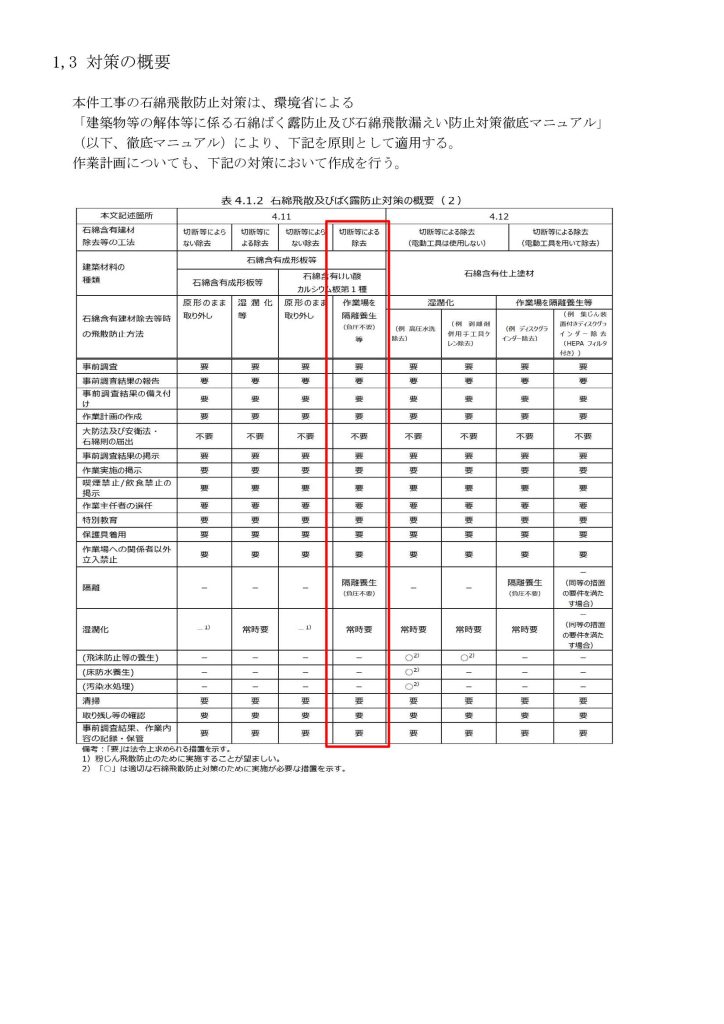

対策の概要

この工事のアスベスト処理が、どのレベルであり、どの程度の対策が要求されるかの根拠を記載します。

アスベスト処理は法規制で行われているため「なぜその養生か」「飛散防止剤は必要か不要か」などの判断根拠を示す事はとても重要です。

これについては「徹底マニュアル」の80~83ページ(令和6年3月改訂版)の概要表を引用し、工事に該当する部分を赤枠などで示せば、1回で何が必要か網羅的に表せるため推奨です。

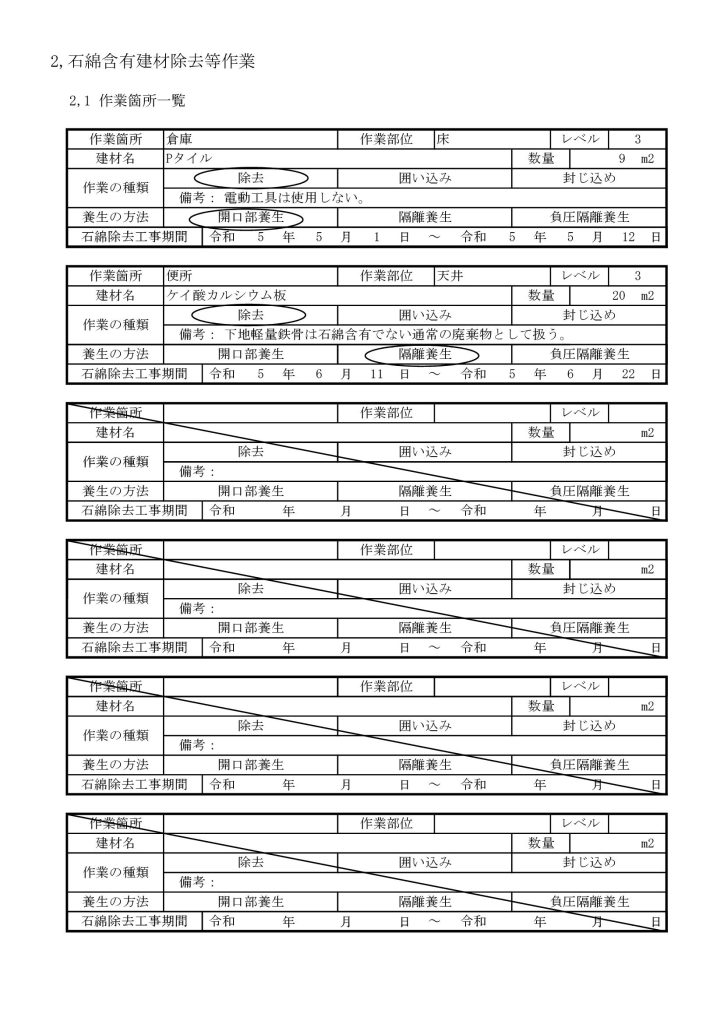

作業箇所一覧

これらの項目を記載します。

作業に関する注意事項があれば、備考欄に書いておきましょう。

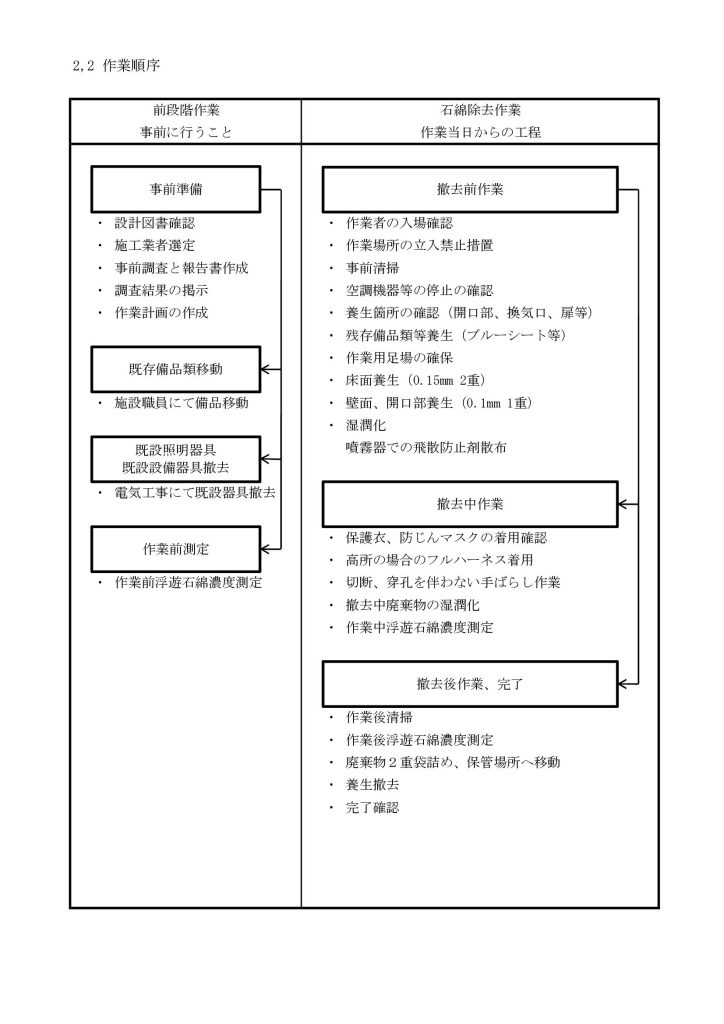

作業順序(フロー)

石綿除去工事の前後の流れや、方法の順序を記載します。

フロー形式にするとわかりやすいです。

フローと言っても、ITシステムの運用マニュアルのような、様々な図形を用いた複雑なフローチャートである必要はありません。

作業の連携(からみ)や前後関係がわかるような、一直線で流れるイベント順で問題ありません。

画像のような『大カテゴリ』→『補足説明』の書き方が書き手・読み手の双方にとって理解しやすいと思います。

作業計画書はExcelシートなので『図形』を使えば書きやすいです。

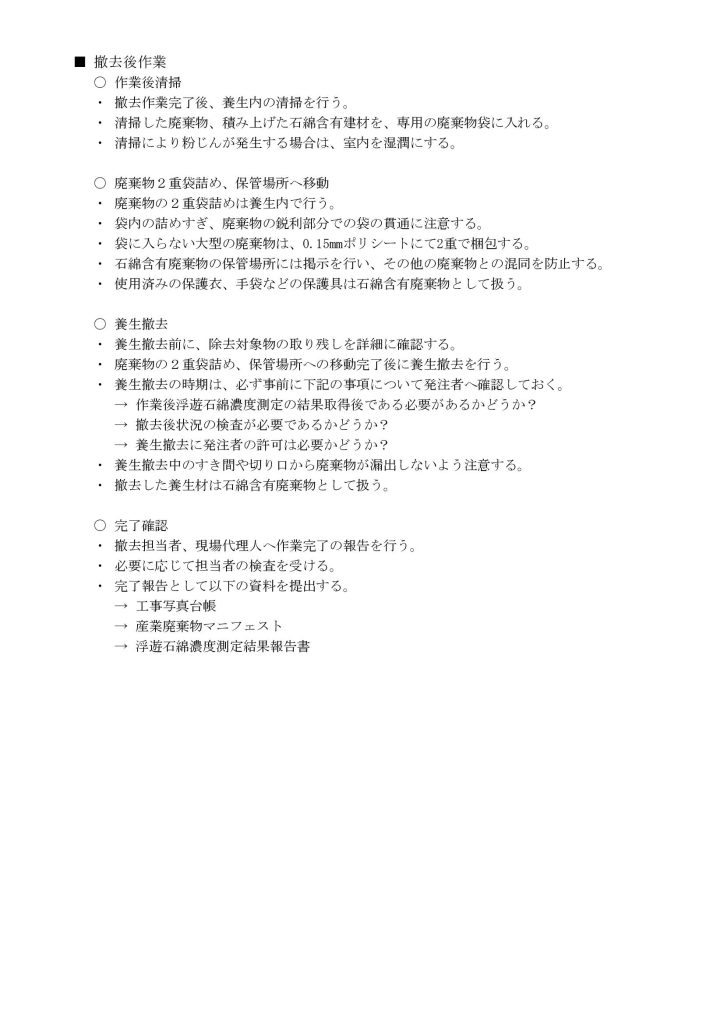

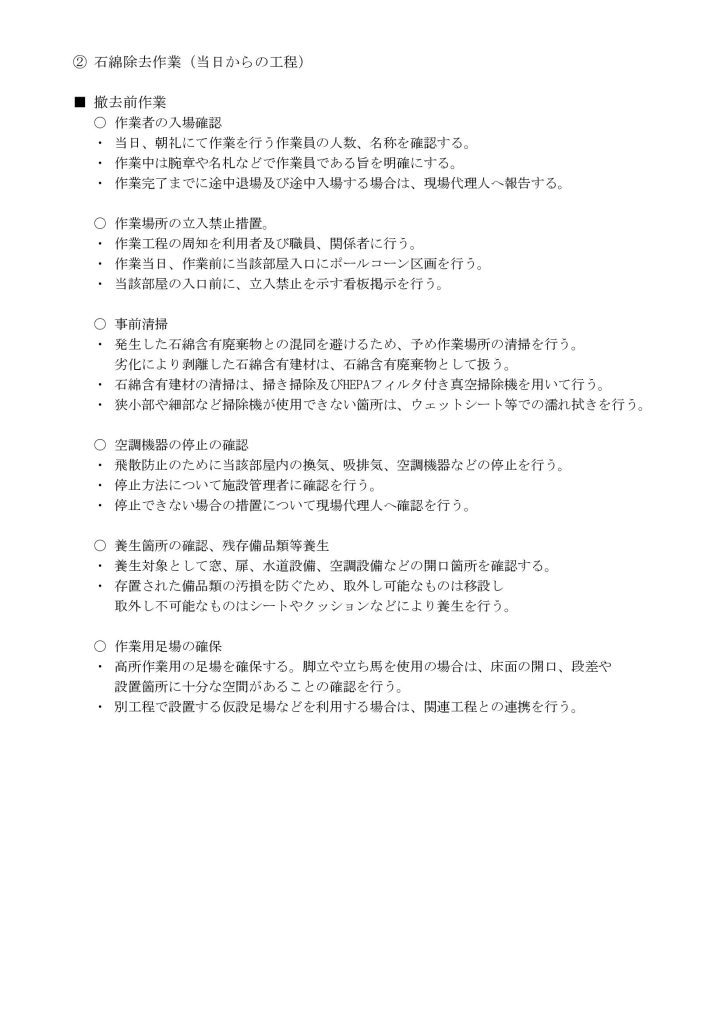

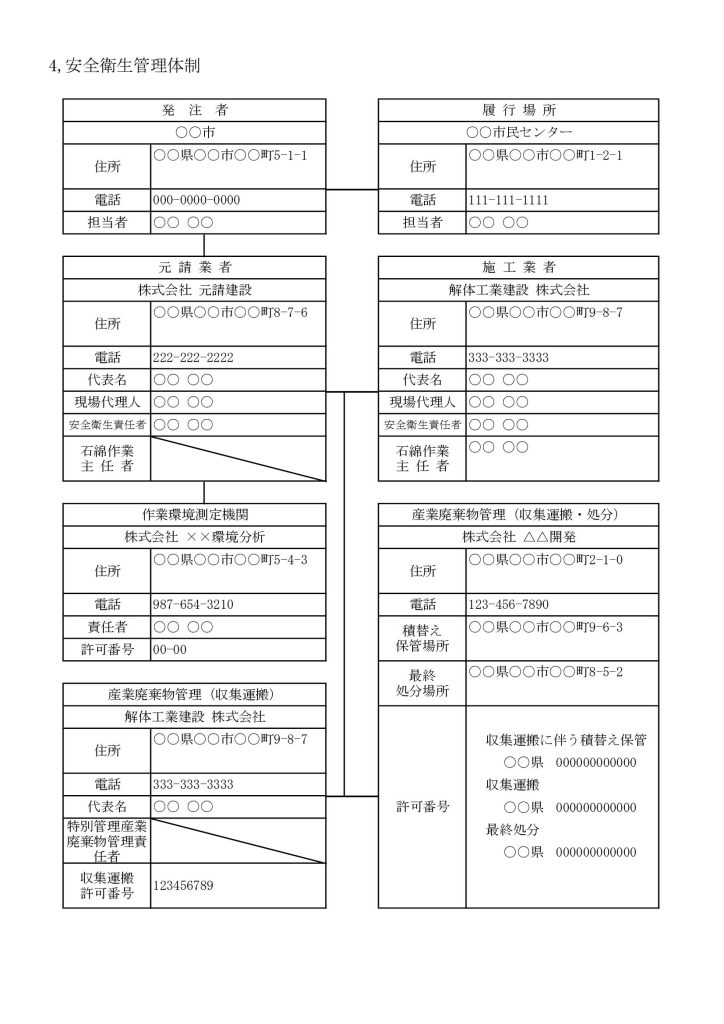

作業方法

(画像は全て拡大できます)

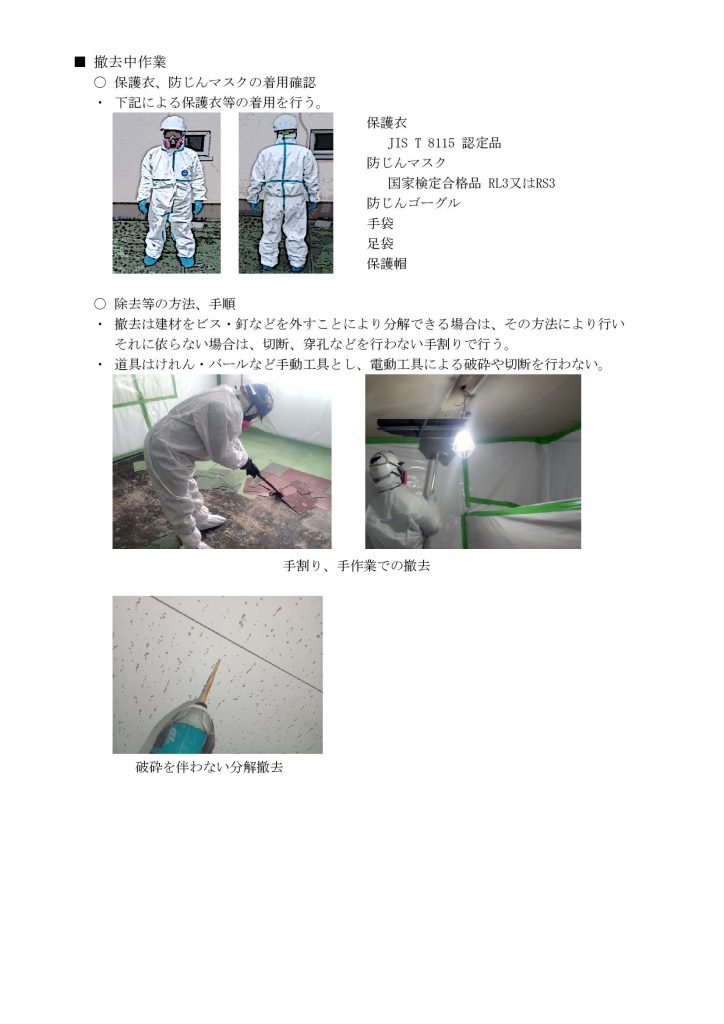

前項の「作業順序(フロー)」で定義した大まかな作業カテゴリの詳細説明を、絵と文章で行います。

文章と言うと難しそうですが、テンプレート内に汎用的な事例が入っていますので、一部流用し、その他思いついた事柄を埋めていけば比較的簡単に作れると思います。

テンプレート内の画像も、計画書の中であれば自由に使用して構いません。

この章で以下の項目を網羅しておくのが良いです。

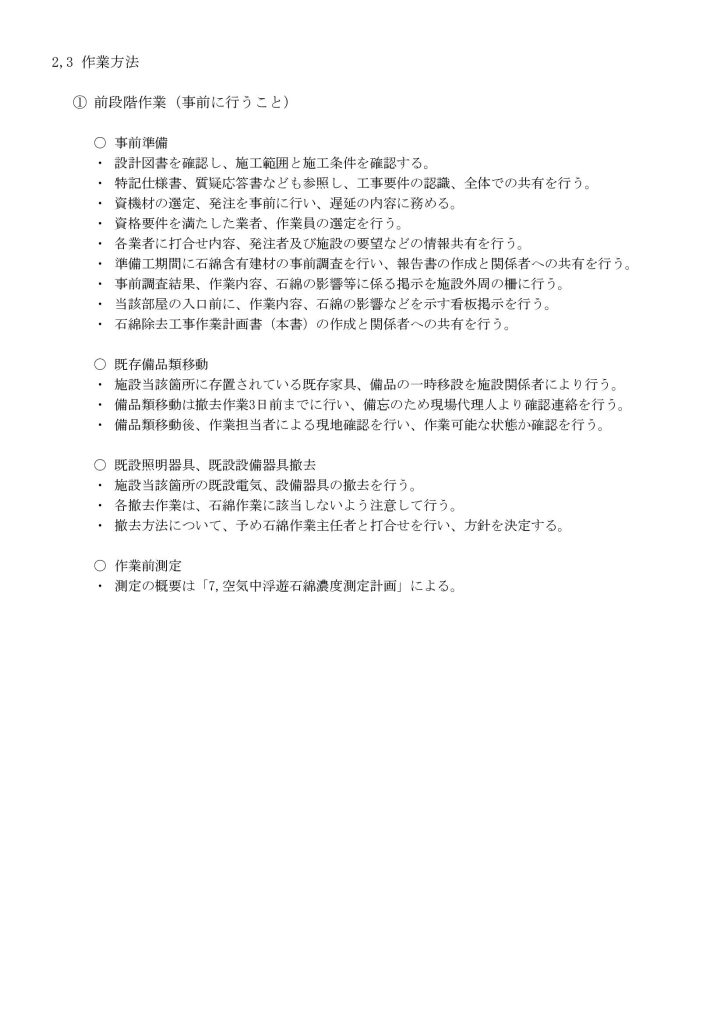

作業工程

アスベスト除去作業に関連する作業工程表を添付します。

別途、全体工程表などで示されている場合は、重複して作成しなくてもそちらの添付で良いかもしれません。

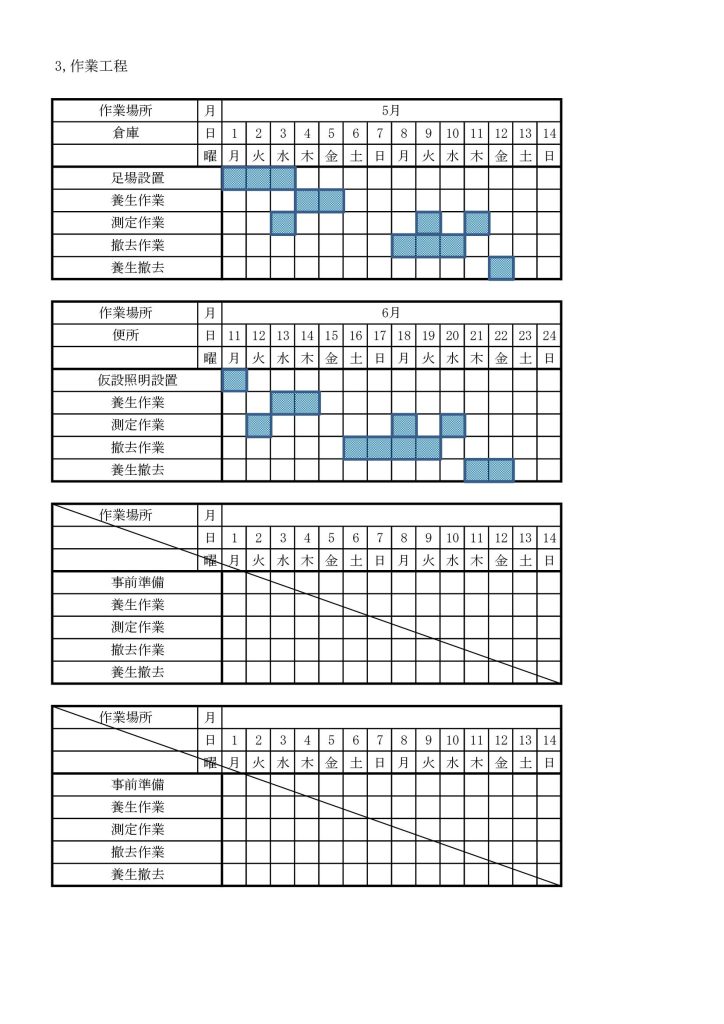

安全衛生管理体制

アスベスト除去関連の組織図を作ります。

以下の項目が網羅されている事が推奨されます。

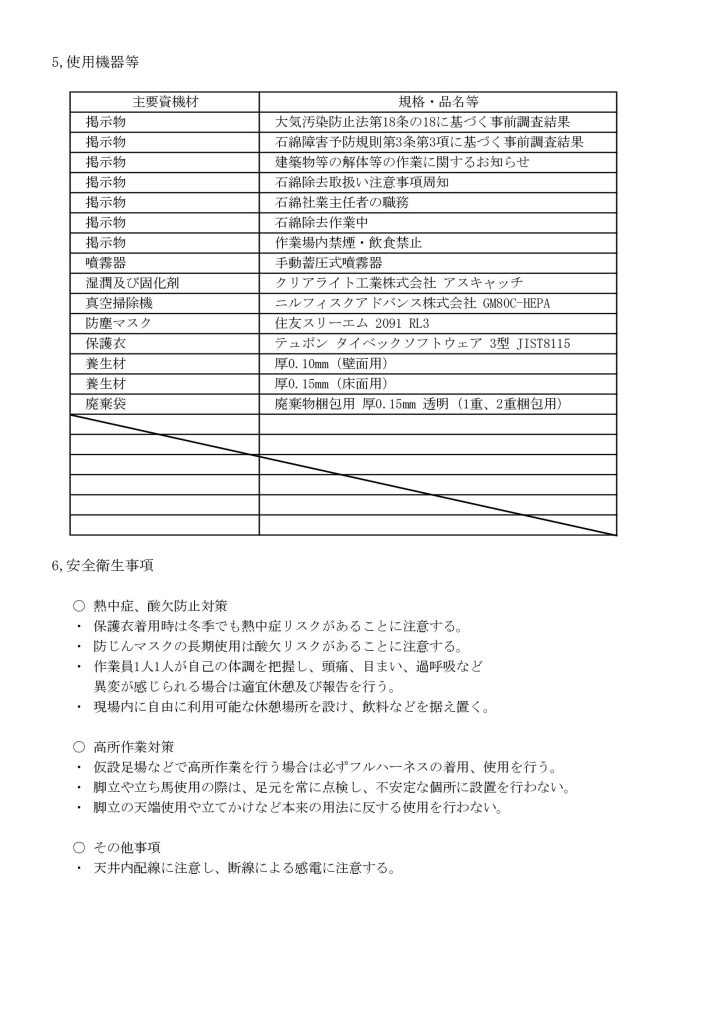

使用機器等・安全衛生事項

具体的な使用資機材の記載をここで行います。

自身で用意するのではなく「下請負先に聞かないとわからない」などの場合は、最低限、規則では何を使用しなければならないか、を押さえて書いておくと良いでしょう。

安全衛生事項は、考えられる安全対策を記載します。

高所作業が無いのにフルハーネスについて書いてある、などが矛盾になる項目は除いておくのが良いかもしれません。

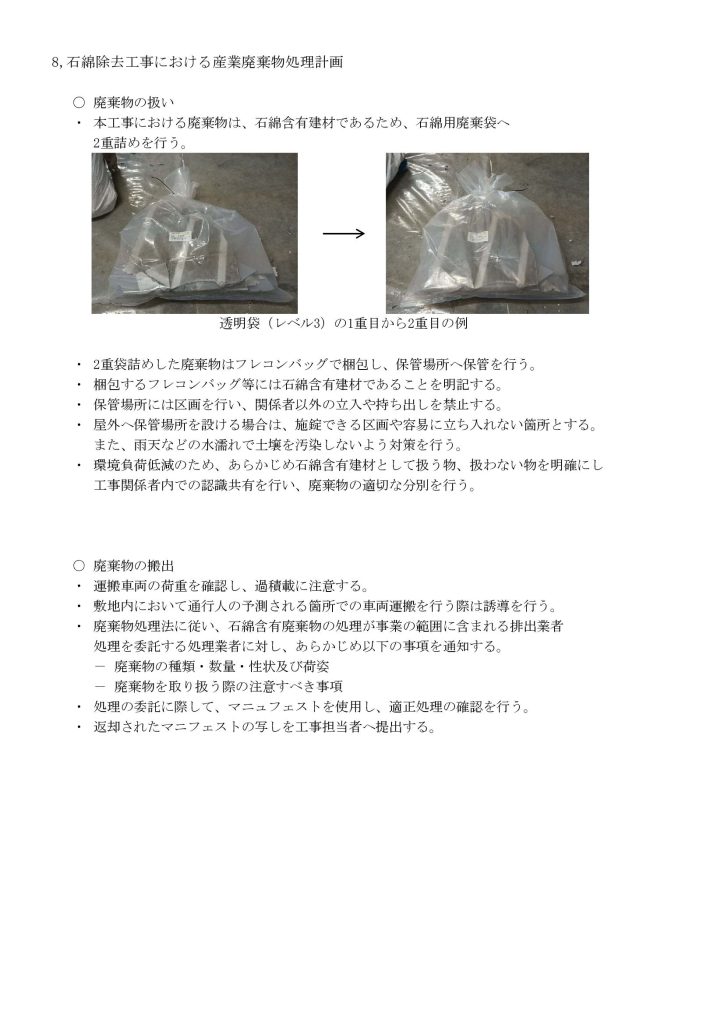

石綿除去工事における産業廃棄物処理計画

アスベスト廃棄物について、以下の項目を記載します。

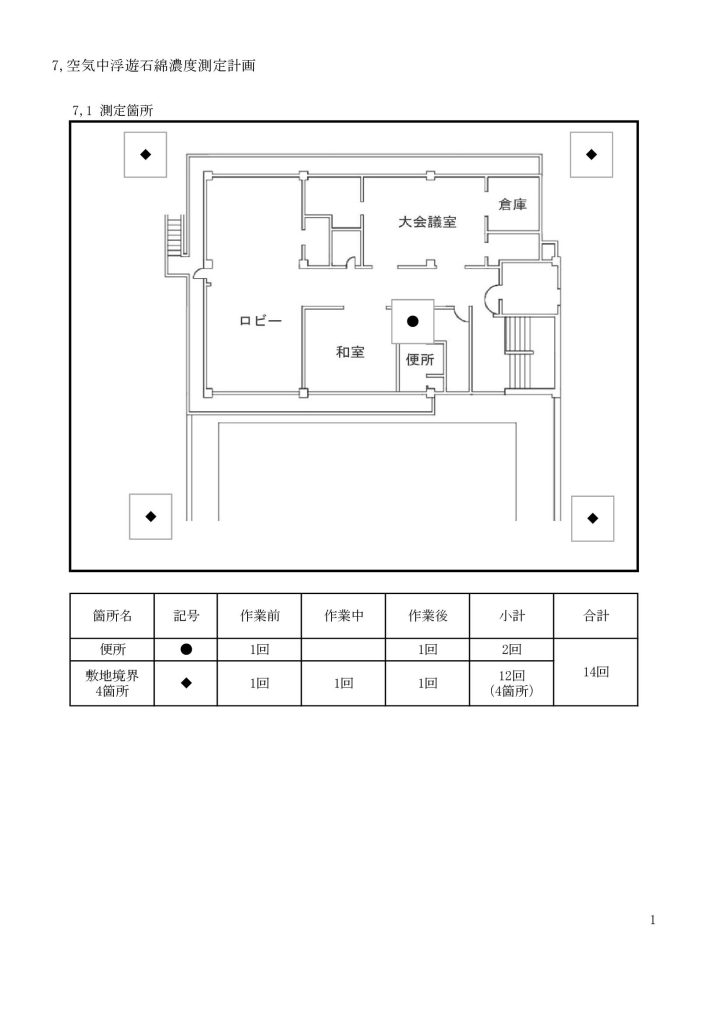

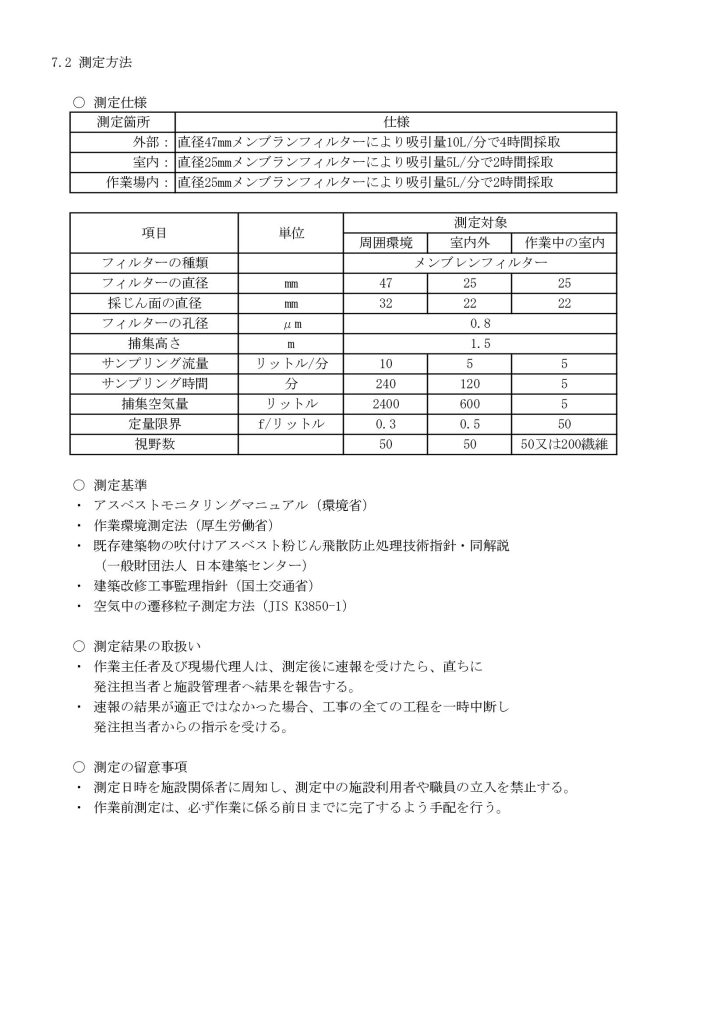

空気中浮遊石綿濃度測定計画

空気中浮遊石綿濃度測定(アスベスト濃度測定)を行う場合、その計画を記載します。

「測定についての技術的な事項」と言うよりも「建築工事においてどのような内容で測定するか」を記してください。

まとめ:この記事の概要

この記事では、アスベスト除去工事作業計画書の具体的な作成方法を解説しました。

- 「徹底マニュアル」を根拠に作成する

- 計画書の全ての項目は、環境省の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に準拠しながら書けば、間違いありません。

- 自社の工事に合わせて具体的に記述する

- サンプルを参考にしつつ、行う現場の状況を反映させましょう。

- 図やフローチャートで視覚的に

- 文章だけでなく、図や写真も活用することで、誰にでも分かりやすい計画書になります。

作業計画書は、作成して提出することが目的ではありません。その計画に基づき、安全な工事を確実に行うことが真の目的です。本記事で提供するテンプレートと解説を、現場の安全管理レベルを向上させるためのツールとしてご活用ください。

作業計画書は、現場の作業内容と手順の理解を深めるためにも重要です。

本記事のサンプルと記載例を、現場の安全管理と業務効率化にお役立てください。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版