2023年10月1日に解体・改修工事のアスベスト事前調査報告が、法律で義務化されました。

「報告書が必要だけど、作り方がわからないし、書くのも大変そう」という方も多いと思います。

そのような方のために、この記事では『建築物石綿含有建材調査報告書』の作り方を、必要な項目から全て解説します。

労働基準監督署への報告が必要になる工事の条件から、報告書の基本的な考え方、そして各項目の具体的な記入内容まで、この記事を読めばわかります。

Excel体裁の報告書の無料テンプレートもあります。

報告書を作成するための情報収集である前工程『事前調査』の最初の工程である『書面調査』については、以下の記事で詳しく解説しています。

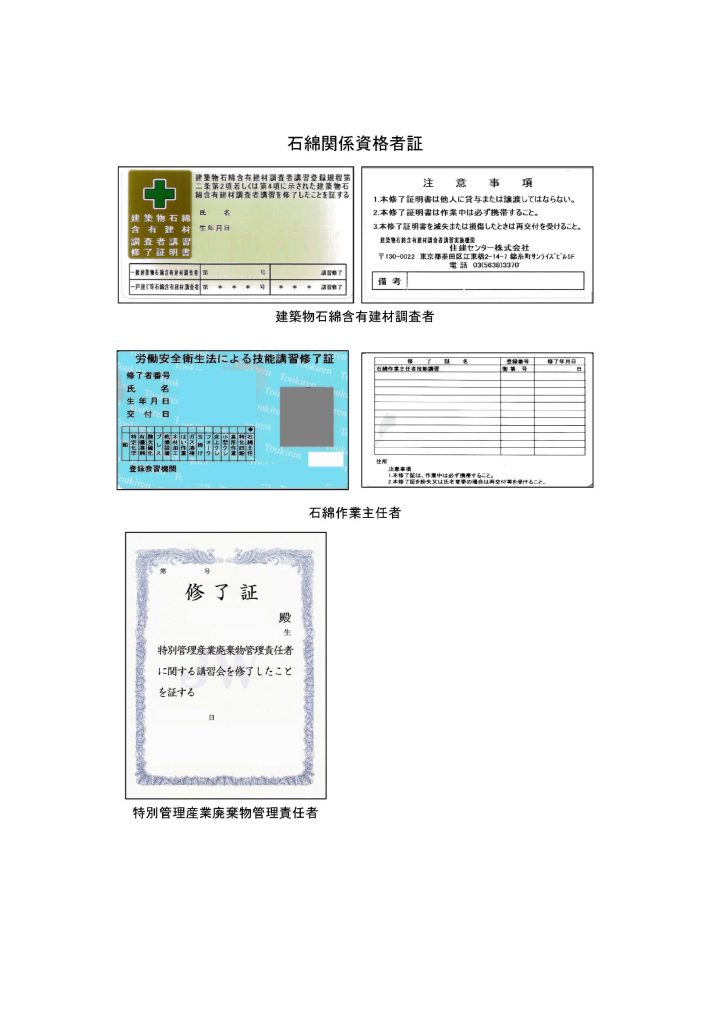

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

建築物石綿含有建材調査報告書について

2023年10月から、内容・規模・金額に関わらず全ての解体、改修工事で有資格者によるアスベスト事前調査が義務付けられています。

アスベストの事前調査を行ったら、それに対応した『建築物石綿含有建材調査報告書』の作成をしなければなりません。

実際の調査と調査報告書の作成には『建築物石綿含有建材調査者』の資格者である必要があります。

労働基準監督署への報告

下記の条件に該当する工事は、労働基準監督署への報告が必要です。

個人宅のリフォームなども含めて全ての工事が対象です。

(2025年9月現在、石綿含有建材調査報告書の提出までは求められていません。)

- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80m2以上)

- 建物床面積80m2以上(土地面積ではない)の家屋の解体工事など

- 建築物の改修工事(請負代金の合計額が税込み100万円以上)

- 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額が税込み100万円以上)

報告はオンラインの電子システムから行うのが最も簡単です。

初めての場合はIDの登録が必要なので、事前にチェックしておきましょう。

建築物石綿含有建材調査報告書の作り方

テンプレートリンク

石綿含有建材調査報告書のExcelテンプレートを配布しています。

ダウンロードは下記を参照してください。

この記事での報告書の作り方は、このテンプレートを基に説明します。

報告書作成の基本的な考え方

どのようにして調査・報告書作成に当たればよいか、参考として以下に記載します。

- 石綿含有ではないとする建材は、判断根拠を示す。

- 疑わしきは『採取・分析調査』か『みなし』とする。

- 確実に「そうだ」と言い切れる条件でない限り、無含有にはできない。

- 建材により石綿含有の有無を明確にする。

- どれが含有していて、どれが含有していないか、わかるように明記する。

- 石綿含有建材の使用箇所を明確にする。

- どの箇所の、どの部分が該当するのか。

- 同じ種類の建材でも、使用時期や形状などで別の物と判断する。

発注者の指示や仕様が決まっており、調査箇所が決まっている場合の手順

- その箇所の調査(主に試料採取調査)を行う。

- 改修工事のための調査の場合、調査者として疑念のある箇所は報告し指示を仰ぐ。

(発注者から指示されていないが、調査するべきであろう箇所を見つけた場合など)

調査報告書の項目と記載内容

下記で、石綿含有建材調査報告書に記載するべき体裁を解説します。

基本的に必要な項目ばかりではありますが、工事や調査の規模により記載したい内容、省略したい内容などあると思いますので、適宜、裁量により臨機応変に作成すると良いと思います。

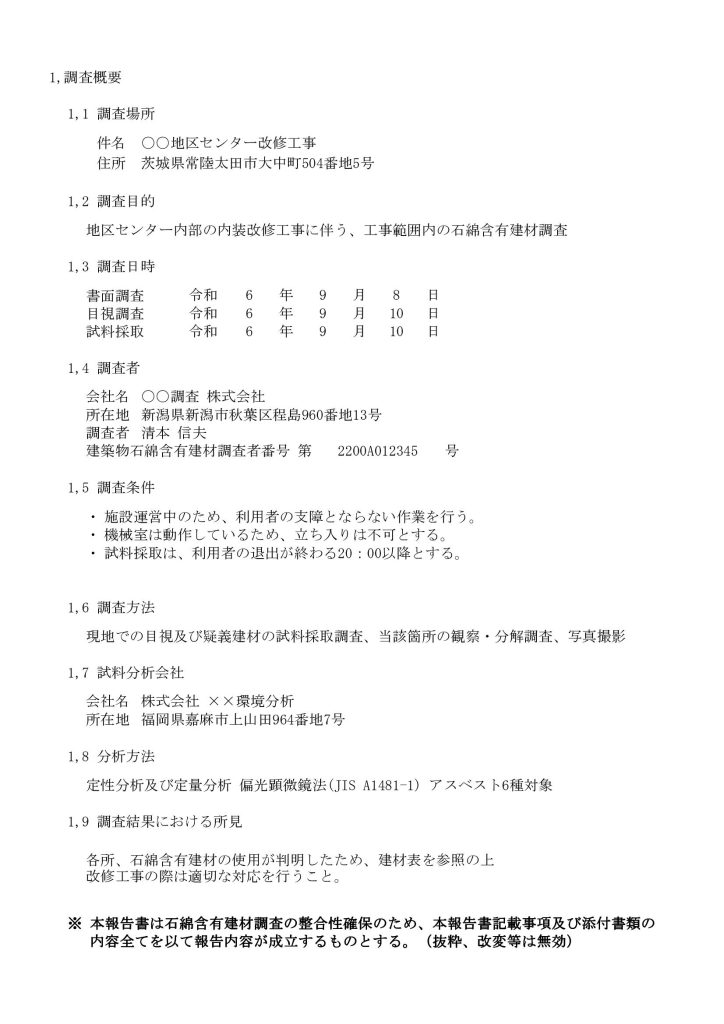

調査概要

(画像は拡大できます)

「この報告書は何のために作られ、何の調査をするか。」を示すものです。

石綿含有建材調査結果報告書は、将来に渡り保管されるものなので、

後任や後々の担当者が見た場合でもわかるように、具体的に記載します。

- 調査目的

- 改修工事(改修箇所)のため、解体工事のため、維持管理(何の維持管理か)のためなど

- 調査条件

- 調査時点での制約を記載。夜間に行う、休日に行う、入れない部屋があるなど

- 建築物の情報

- 建物名称、所在地、用途など基本的な情報を記載します。

- 内容が目視調査総括票と重複する場合は、裁量で決め、名称と所在地程度でいいかもしれません。→ 目視調査総括表の書き方の記事はこちら

- 調査日時

- 事前(書面)調査日時、目視調査日時、分析調査日時を記載します。

- 小規模な調査では、全て同一の日付になる事もあります。

- 調査者

- 調査を行った人物について記載します。

- 報告書作成の責任者にもなります。

- 氏名、所属会社名、資格証番号があると良いです。

- 分析者

- 現場で調査を行った者ではなく、採取した試料を分析調査した者を記載します。

- 現場採取者が、外部業者に分析を委託した場合は、その会社名になります。

- 分析方法

- 分析調査をする場合、その方法を記載します。

- 定性分析か定量分析か、JIS A1481-1 アスベスト6種などが一般的だと思います。

- 調査方法

- どのようにして調査をしたか記載します。

- 試料採取を行ったのか、目視や資料での判断か、総合的に何を行ったか記載します。

- 所見

- 調査者としての意見、所感など、今後の注意事項などがある場合は記載します。

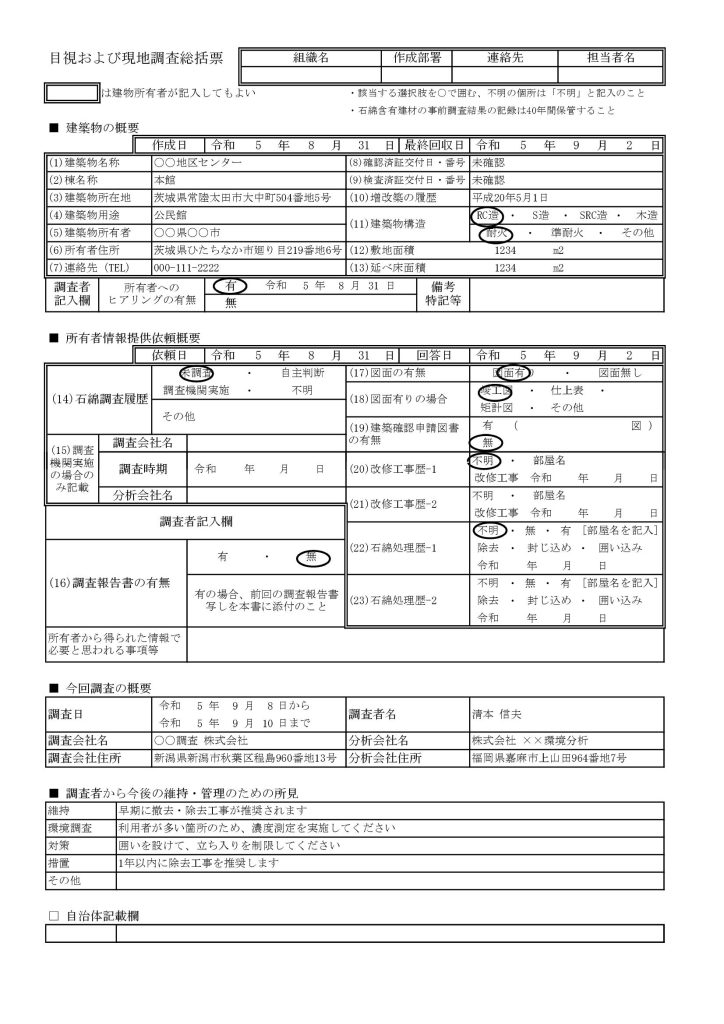

目視調査総括票

目視調査総括票については別の記事で解説しているので、リンク先を参照してください。

エクセル体裁のダウンロードリンクもあります。

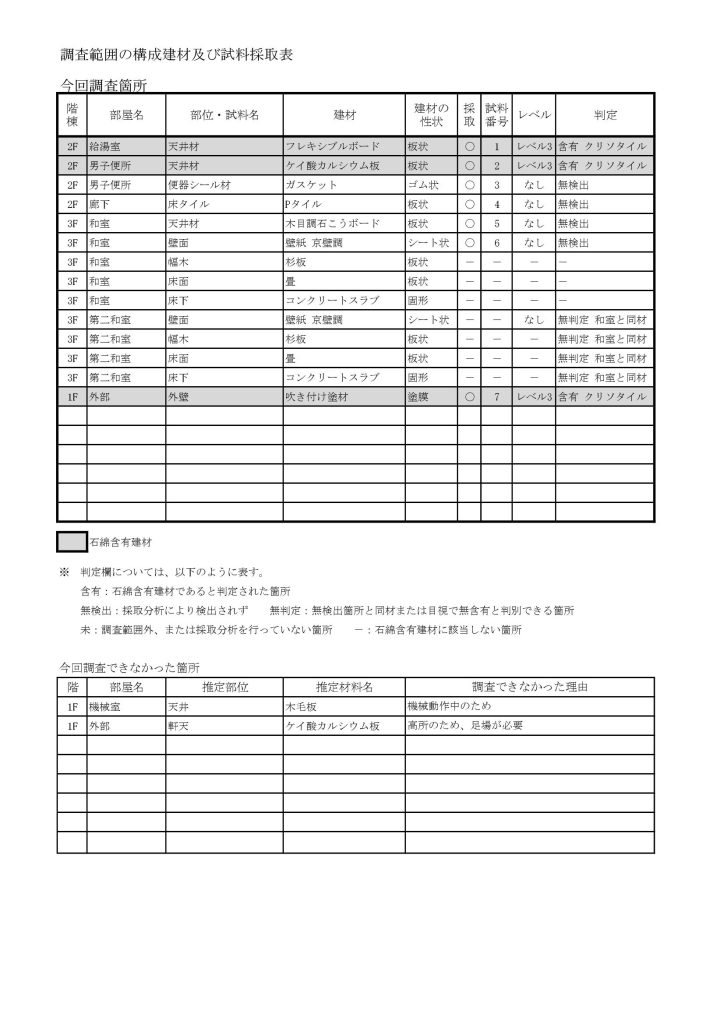

調査箇所、調査した建材表

調査した箇所と建材を表形式で記載します。

報告書の利用者は、この表を見て石綿含有の状況を判断するため、最も重要な項目となります。

記載の間違いが無いよう注意してください。

表形式のため、石綿が含有している建材は色分けをするとわかりやすいです。

- 階数、棟名称

- 複数棟に分かれば建物の場合、その判別のため。

- 部屋名

- どの部屋の建材か明らかにするため。

- 部位名、試料名

- 部屋のどの部分から採取したか。

- 建材名

- Pタイル、石こうボード、ダクトフランジ、外壁塗材など建材の名称を明記する。

- 性状

- 建材の形、状態を記載する。

- 採取の有無、試料番号

- 目視か、採取まで行ったかを明らかにする。

- 試料に番号を割り振った時は、それも記載する。

- レベル

- 石綿含有建材だった場合、当該するレベルを記載する。

- 判定

- 調査した結果、石綿含有建材に該当するかを具体的に記載する。

調査できなかった箇所

何らかの理由により調査できなかった箇所があった場合に記載します。

必要のない場合は空欄で問題ありませんが、記載しておくと後任者のために役立ちます。

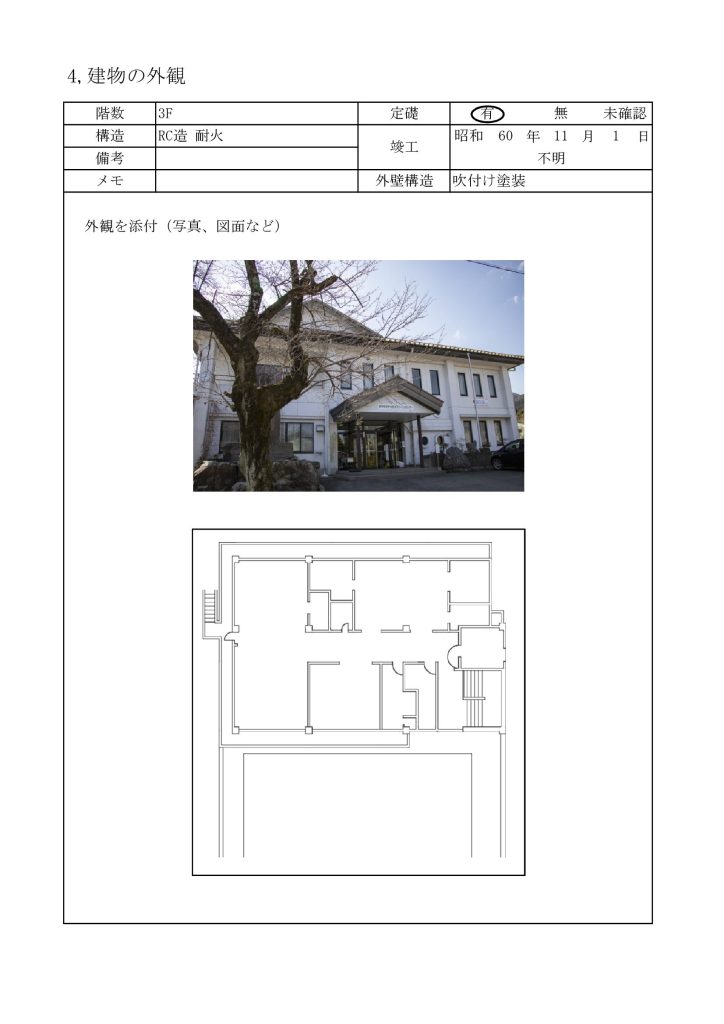

建物の外観

建物の外観写真や構造の分かる資料を添付します。

定礎があれば写真を添付しておくと、竣工日時の証明になります。

外壁、軒下など外観から確認できる箇所が調査対象であった場合、外壁の建材や劣化状態も記録します。

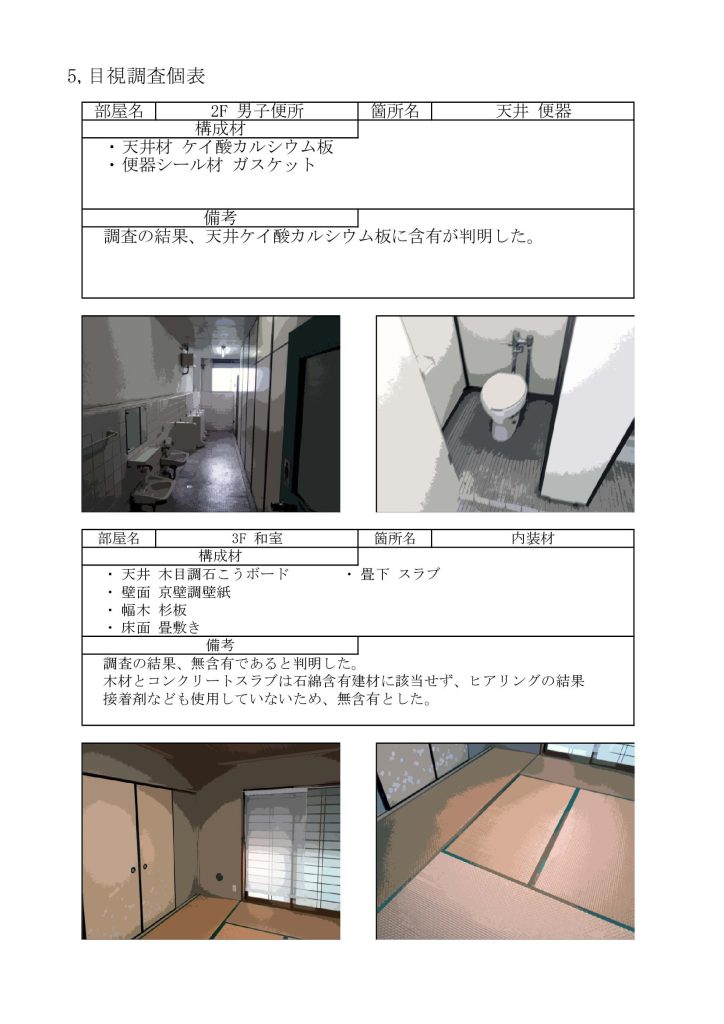

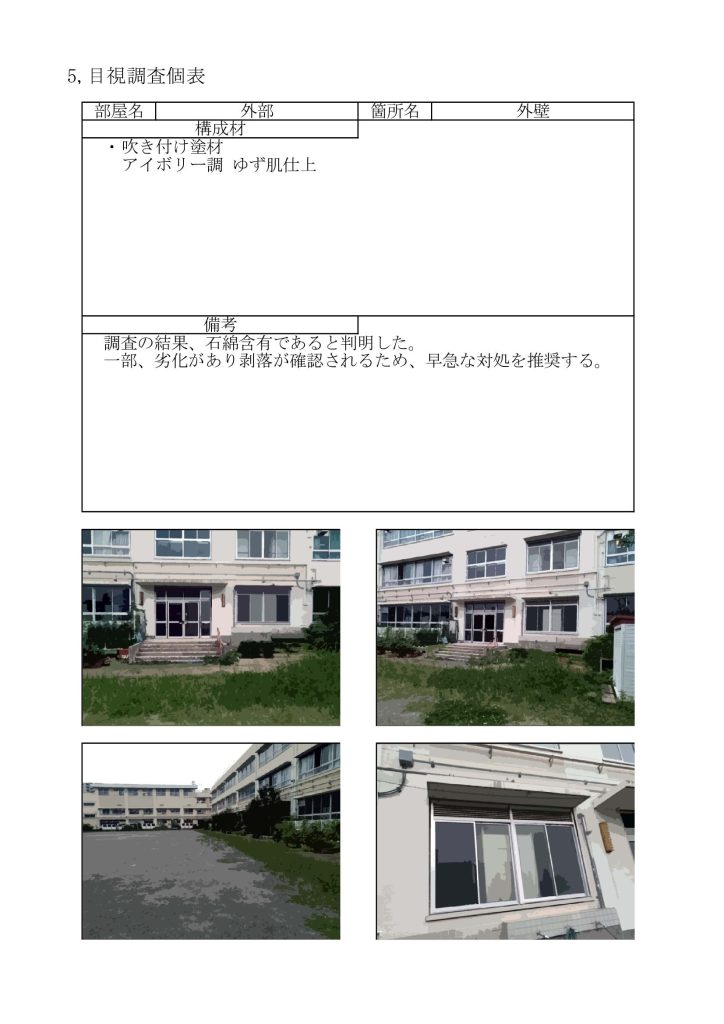

目視調査個票

調査対象の各部屋の写真と調査建材、調査内容を記載します。

- 写真

- 部屋の全体、調査建材がはっきり写った写真を添付します。

- 全景、建材のアップなどあるとわかりやすいです。

- 調査箇所

- 箇条書きで調査した箇所を記載します。

- 箇所について、劣化状況や図面との差異など所見やメモがある場合も記載します。

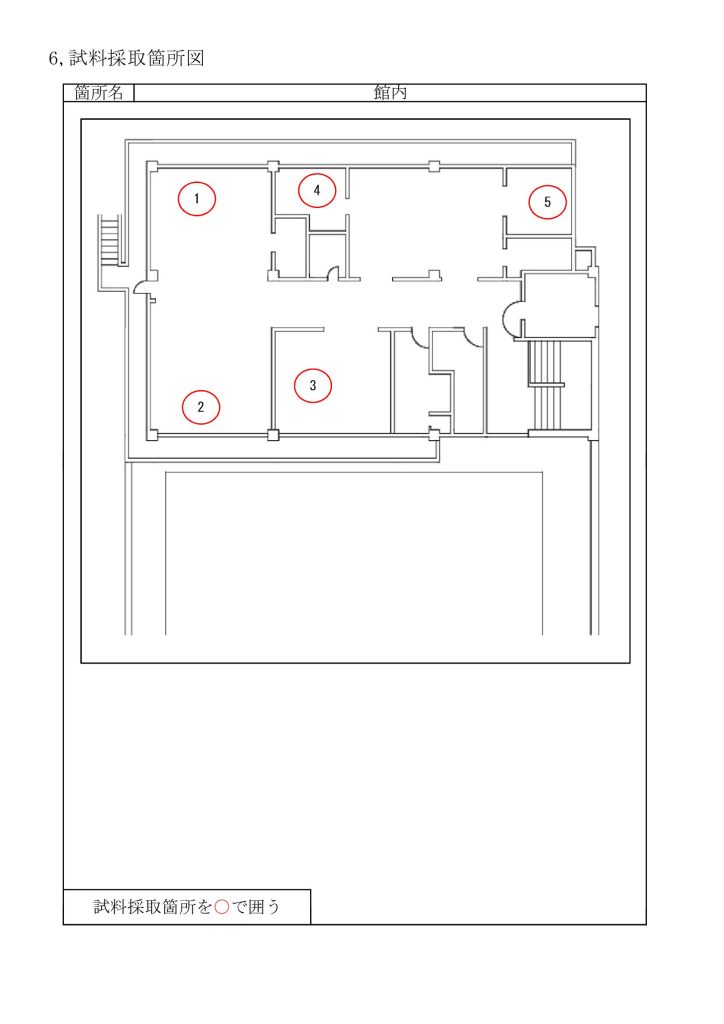

採取箇所

試料採取をした場合、どこから、何か所採取したのかを記載します。

平面図を添付し、〇印を付けるとわかりやすいです。

試料に番号がある場合は、番号も記入します。

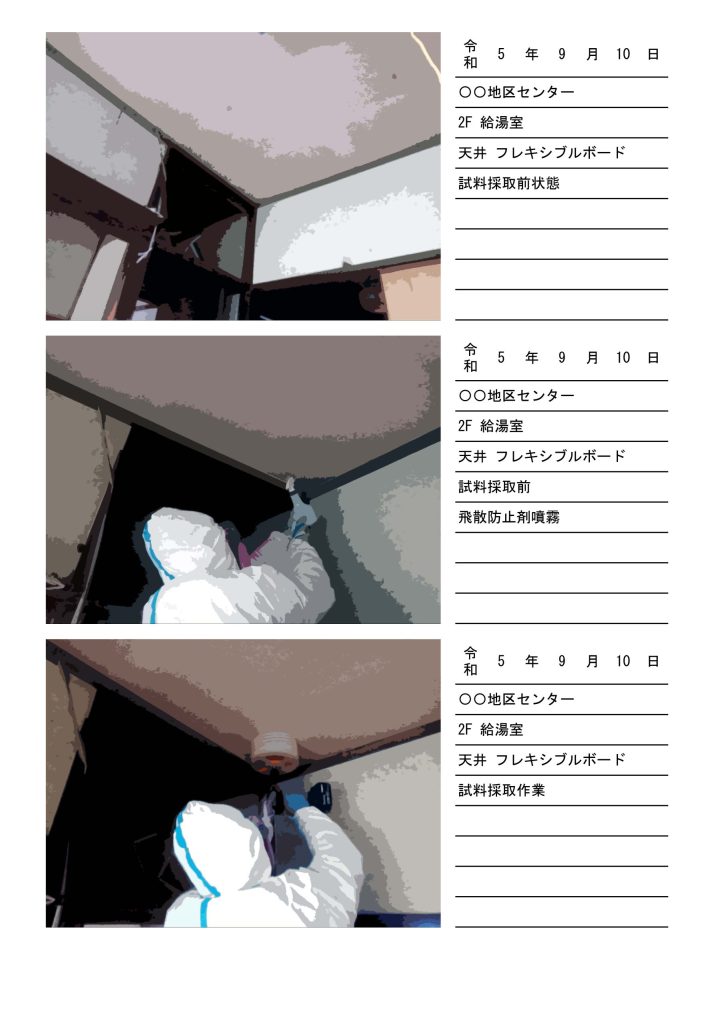

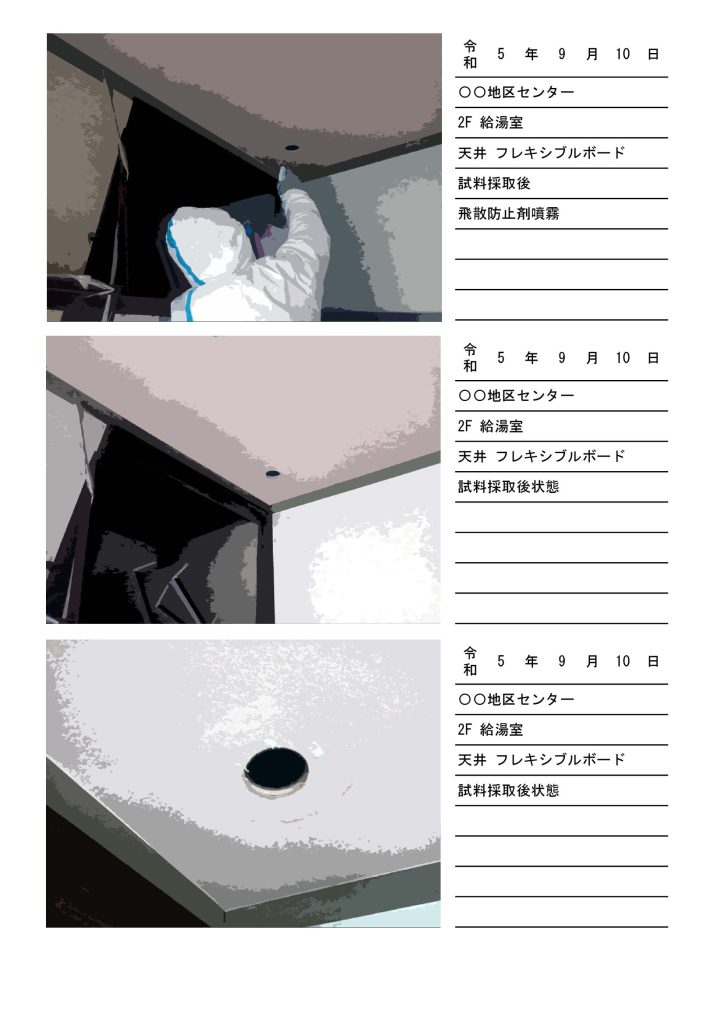

試料採取写真

試料採取をした場合、その工程写真を載せます。

どこまで詳細に撮影するかは、現場ごとに異なると思います。

現場に一人しかおらず撮影者が限られる、小規模な採取により証明必要性が薄い、など

調査の状況は様々ですが、採取箇所の証明にもなるため最低限、作業前、作業後くらいは載せた方が良いでしょう。

下記のように、公共工事などで詳細な対策が求められる場合は、漏らさず記録が必要です。

- 保護衣が必要な場合、着用しているか。

- 防塵マスクを着用しているか。

- 飛散防止対策は行っているか。

- どのように採取したか。

- どこから採取したか。

- その他、災害防止対策(高所でのフルハーネスなど)をしているか。

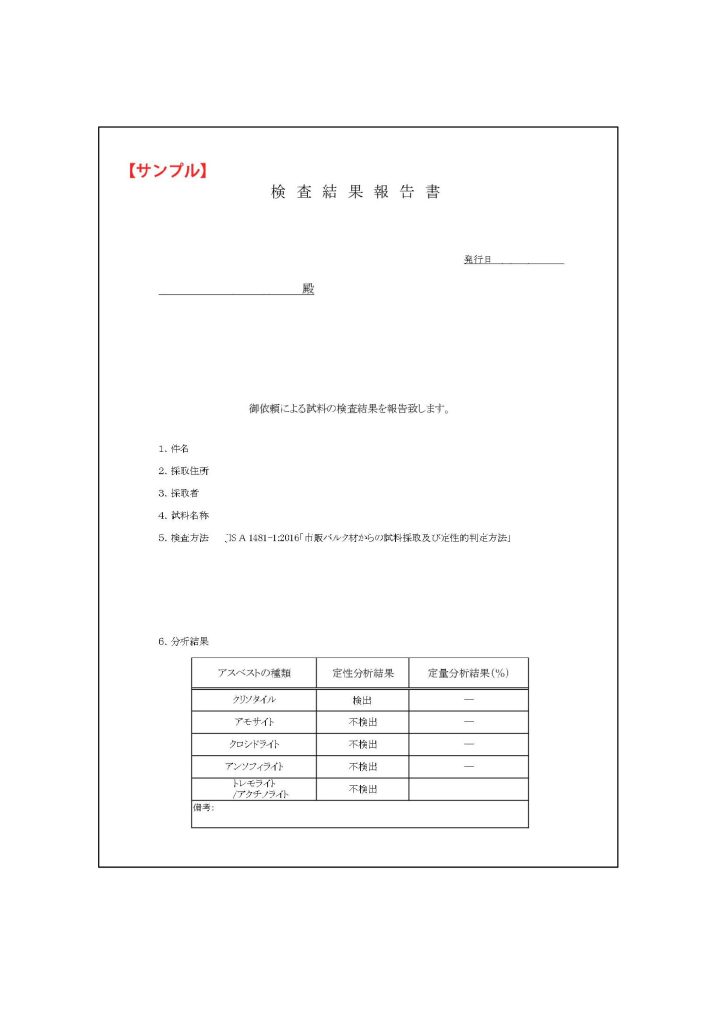

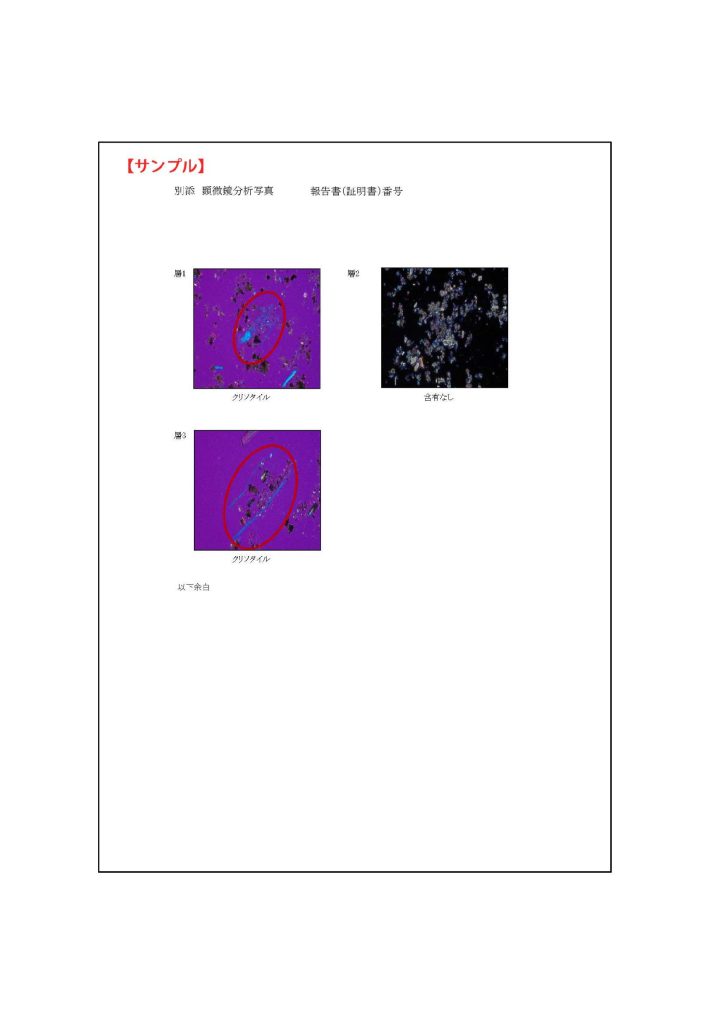

分析結果報告書

試料採取を行い、分析調査を行った場合は、その結果である報告書を添付します。

外部機関への委託の場合、通常なら依頼をして試料を送付、到着から1~2週間で報告書が作成されると思います。

報告書の正当性を保持するために、『報告書の切り抜き』ではなく、必ず『1部全て』を添付します。

資格者証やその他資料

石綿含有建材調査報告書の補足資料として、下記の資料を添付します。

- 今回調査した石綿含有建材調査者の資格者証

- 過去の調査資料がある場合は、その調査報告書

公共工事などで、その他の資料を発注者から求められた場合は、別途添付します。

- 施工体制台帳

- 試料採取の手順書

- 飛散防止材のカタログ(国土交通省の認定品などの証明)

- 質疑応答書など、その他資料

まとめ:記事の概要

この記事では、労働基準監督署への報告義務がある「建築物石綿含有建材調査報告書」の作成方法を、テンプレートと共に解説しました。

- 報告義務

- 全ての解体・改修工事で事前調査が義務。

- 床面積の合計80m2以上、税込み100万円以上など、一定規模以上の工事では、電子システムによる報告が必要。

- 判断基準

- 疑わしい場合は「みなし含有」か「分析調査」を行う。

- 根拠の添付

- 調査箇所や試料採取の状況写真、分析結果報告書、調査者の資格者証の写しを添付する。

アスベストに関する規制は年々厳しくなっています。

正確な報告書の作成と提出は、事業の信頼性を得るために大切な業務になります。

本記事とテンプレートを活用し、これからの業務遂行にお役立てください。

報告書の提出が終わり、撤去工事となった場合、次の『作業計画書』の作成に取り掛かります。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版