石綿含有建材の調査報告書の一つとして『目視調査総括票』というものがあります。

この書類は細かい項目が多く、何を書いたら良いかわからない方も多いかもしれません。

「この空欄、何を書けばいいんだ?」

「所有者から情報がもらえない場合は?」

現場ではこのような状況が多く起こります。

しかし、「書類が完成しない」という理由で作業が進まないのは、最も避けたい事態です。

この記事は、国土交通省の様式に基づいた「目視調査総括表」の全項目について、その正しい書き方と記載すべき内容を、全て解説します。

記入内容の迷いを無くすことで、効率的に調査報告書を作成できるようになります。

記事内で、より編集しやすいExcelテンプレートも配布しています。

石綿含有建材調査報告書、全体の作成方法については、以下の記事を参照してください。

前提条件:作業に必要な資格について

※アスベスト関連作業には、法令で定められた以下の資格が必要です。

- 事前調査の必要資格

- 建築物石綿含有建材調査者

- 全ての建築物(令和8年度1月1日から特定工作物以外)の調査。

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『建築物石綿含有建材調査者』

- 工作物石綿事前調査者(令和8年度1月1日から)

- 配電設備、変電設備、ボイラー及び圧力容器などの特定工作物の調査。

- 詳しい区分→厚生労働省:石綿情報ポータルサイト『工作物石綿事前調査者』

- 建築物石綿含有建材調査者

- 解体、改造、補修、改修、除去、封じ込め、囲い込み等の必要資格

- 石綿作業主任者

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号及び石綿則第19条要約)

- 石綿が0.1%以上含有している物に関わる作業には選任が必要。

- 石綿取扱作業従事者

- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育を受講した者。

- 石綿作業主任者の指示のもとで作業を行う役割。

- 石綿作業主任者

- 産業廃棄物取扱いの必要資格

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

計画、管理、運搬、委託管理などをする際に必要。(現場ごとに必要な点に注意)

詳しい区分→東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」

- 建築工事のアスベスト作業においては『廃石綿等(主にレベル1、2)』の

- 特別管理産業廃棄物管理責任者

目視調査総括票・現地調査総括票

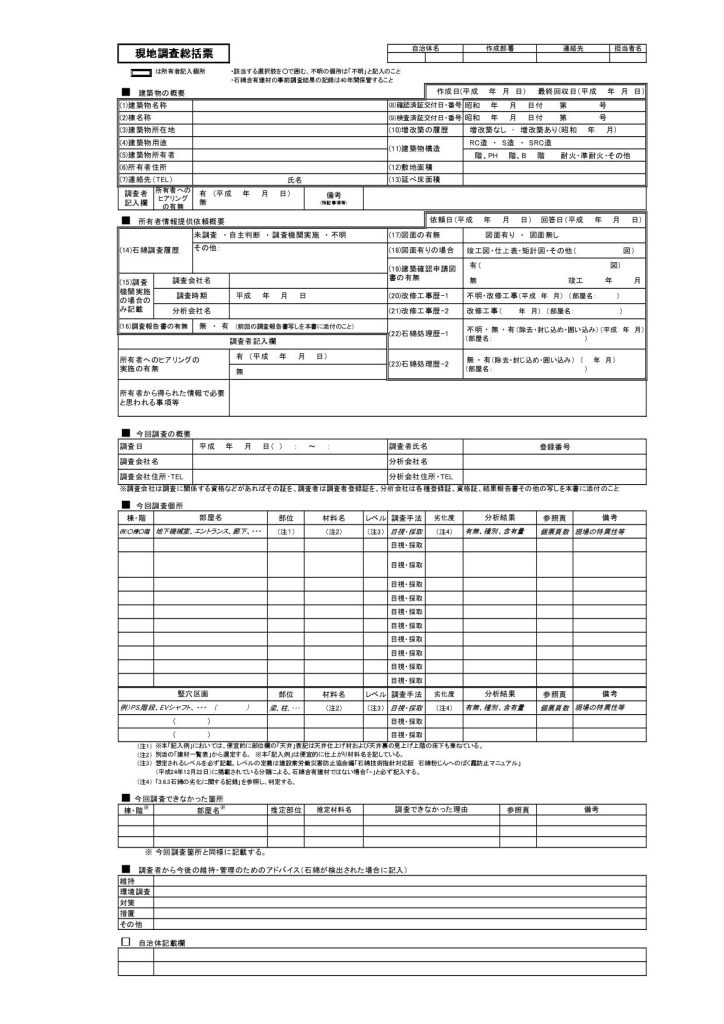

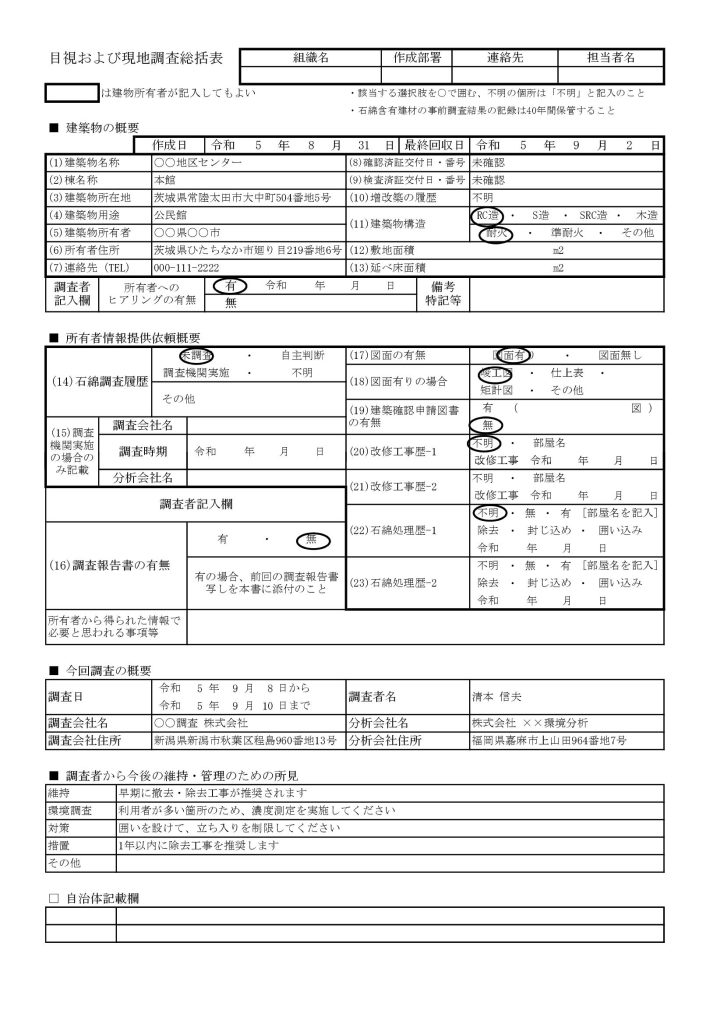

改修工事の着手前や建築物の定期検査の際に、石綿含有建材の使用状況を調査した結果として『目視検査総括票』という書類を作成します。

『現地調査総括票』という名称を用いる場合もありますが、内容は同じです。

目視調査総括票は『石綿含有建材調査者』の資格者が作成します。

目視調査総括票において、判明している事項は必ず記載することが望ましいです。

しかし、発注者から得られる情報や作成に携われる時間にも限度があるため、工事規模からの必要事項を見極めて、妥当な範囲に留めておくのも方法の一つです。

「書類が完成しないので調査が進まず、結果の判定が遅れて工事に入れない」では本末転倒です。

目視調査総括票は、国土交通省で体裁を配布しています。

また、当サイトでも編集しやすいよう書き起こした物を配布しています。

どちらもExcelシートで便利です。

国土交通省:現地調査総括票

https://www.mlit.go.jp/common/001064666.xlsx

原則として空欄は作らない

この記事で言う『調査者』とは、この報告書を作成するあなた自身、またはあなたが依頼した調査資格者を指します。

目視調査総括票の中で、調査者が持っていない情報、発注者から教えてもらわないとわからない箇所

上記の2つは、記載するための手間が多く、空欄になりがちです。

しかし、石綿調査の資料は将来長く残るものであり、後任の業者や担当者が見直したときに空欄では、経緯も意味も全くわからなくなってしまいます。

そのため、空欄はなるべく作らず「空欄である理由」を書いておく事が望ましいです。

- わからない箇所

- 重要性の低い箇所(改修工事での工事範囲外、立入範囲外)

- 調べる事が不可能な事項

これらの項目も『空欄』ではなく

のように、記載内容が無い旨と、その理由を記載しておくことが推奨されます。

空欄を作らないことは、調査者にとっても「記入漏れや忘れではありませんよ」と示せる利点になります。

もちろん、工事範囲に関わる項目は、必ず正確に記載するのが前提です。

目視調査総括票:各項目の解説

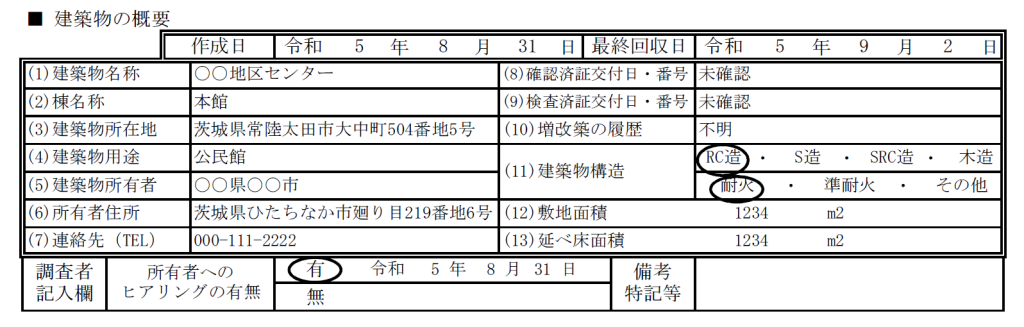

建築物の概要

目視調査総括票には「□は建築物の所有者が記入しても良い」などの記載があります。

『建築物の概要』欄の当該箇所は、基本的に建築物の所有者しかわからない情報が多く含まれるため、正しい情報が必要な場合は、所有者に記載を依頼しましょう。

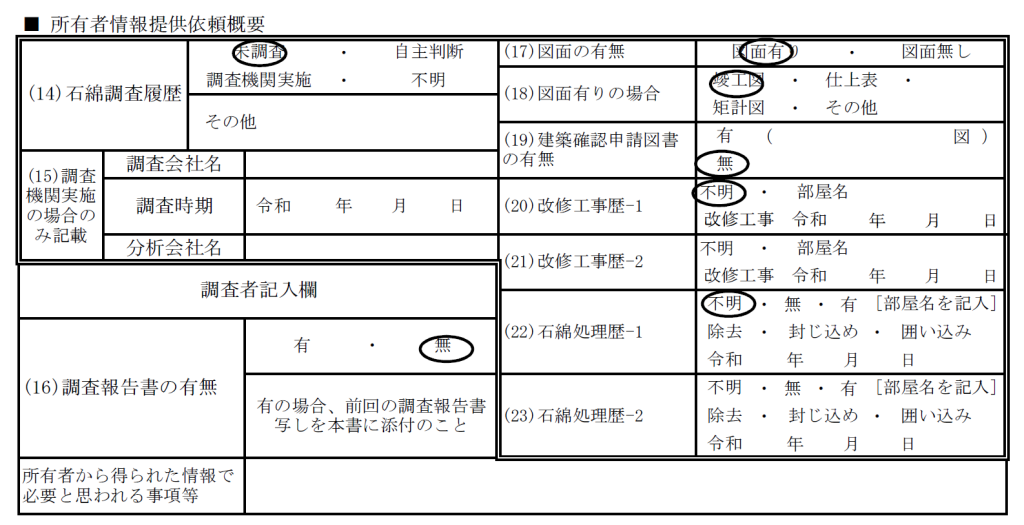

所有者情報提供依頼概要

この欄も「建築物の概要」と同様、区画された欄は所有者が記載する項目です。

調査者自身が書く場合も、所有者からの情報提供が必要です。

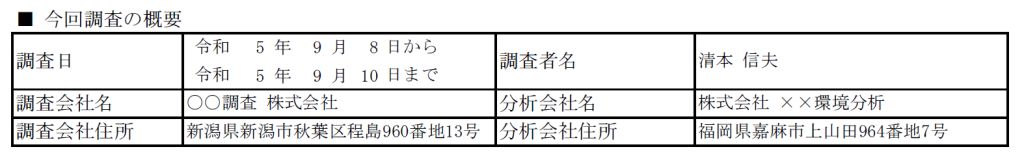

今回調査の概要

この欄は調査者自身が記入します。

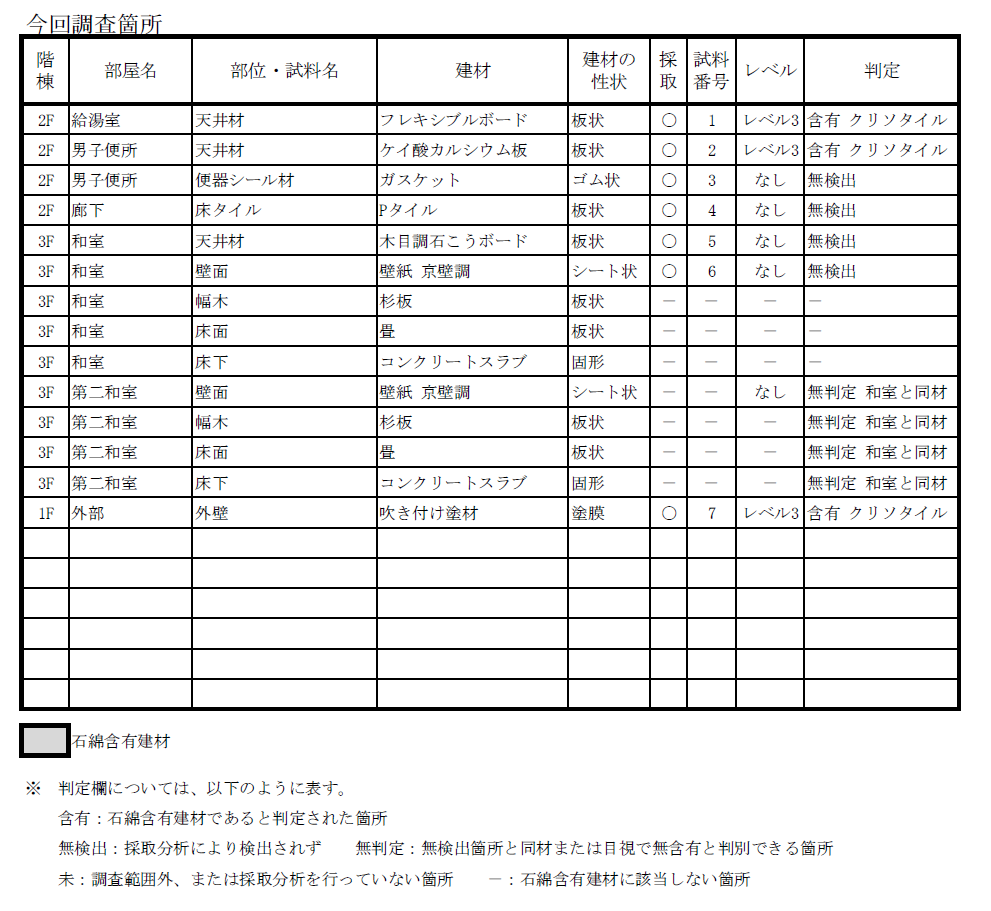

今回調査箇所

目視調査統括票や、石綿含有建材調査報告書の主役であり、最も重要な箇所です。

「どこの、どの部分、何の建材、採取の有無、どのような判定か?」を明確に記載します。

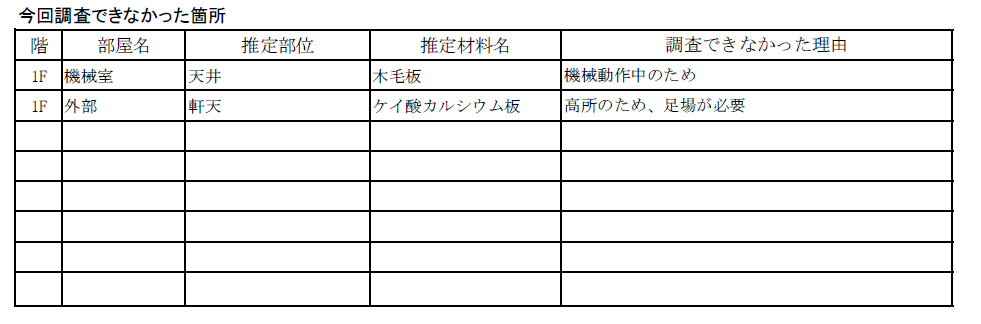

今回調査できなかった箇所

何らかの事情により、調査しなかった・できなかった箇所を記載します。

大きな建物の場合で全ての部屋、天井、壁、床、配管、設備など全建材の調査となると、莫大な項目数になってしまいますが、そうではない改修工事などで、そもそも工事範囲外の箇所は記載する必要がないと言えます。

心配な場合は担当者に問い合わせてみましょう。

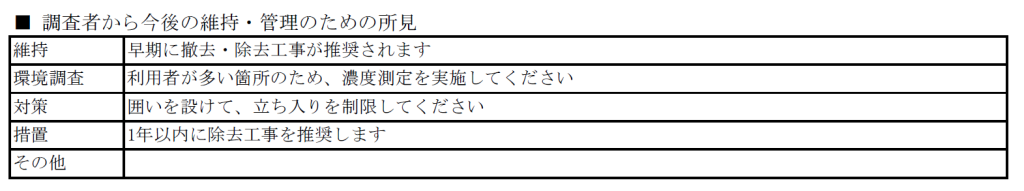

維持・管理のための調査における所見、アドバイス

調査のみで撤去工事を行わない場合、検出した部位の石綿含有建材に対して

「どう対処しながら、施設運営を行えばよいか」

を記載します。

改修工事における調査では、記載しないことが多いです。

まとめ:この記事の概要

この記事では、アスベスト事前調査における「目視調査総括表」の正しい書き方を、項目ごとに詳しく解説しました。

- 原則、空欄は作らない:

- 空欄にするときは「空欄である理由」を明記する。

- 『今回調査範囲外』

- 『今回改修工事において不要』など

- これにより調査の信頼性が高まる。

- 空欄にするときは「空欄である理由」を明記する。

- 調査箇所の特定:

- 「どこ」の「何」を調査し、「なぜその判断か?」を記載する。

レベルや判定、分析結果まで記述する。

- 「どこ」の「何」を調査し、「なぜその判断か?」を記載する。

- 調査できなかった箇所も重要:

- 立ち入りできなかった場所やその理由を記載することで調査範囲を明確にし、後の工程の情報にする。

- 維持・管理のアドバイス:

- 除去工事の要否や今後の点検について、所見を具体的に記載する。

この書面は、作成時点だけでなく、将来にわたって建物の履歴情報として参照される重要な書類です。

本記事を参考に、正確で分かりやすい報告書作成を心がけてください。

目視調査総括票が完成したら、調査報告書全体の作成を行います。

参考資料とガイドライン

アスベスト関連の記事は、以下の参考資料に基づいて作成しています。

- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

- 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

- 環境省水・大気環境局環境管理課

- 令和7年3月版

- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル

- 環境省環境再生・資源循環局

- 令和3年3月版

- 目で見るアスベスト建材

- 国土交通省

- 平成20年3月版