「パテはどのくらい塗り重ねればいいの?」

「実際、シーラーって塗る意味あるのかな?」

「パテかい・パテしごき、と手順が分かれているけど、これって違いはあるの?」

建築業界は経験則で動いている部分が大きく、このような疑問をお持ちの方は多いと思います。

下地調整は、やり方によってその後の品質・耐用年数に如実な差が出る重要な工程です。

実は、この作業については、品質にばらつきが生じないように、国土交通省が手順と方法を定められています。

この記事では、『建築工事標準仕様書』に基づいた、下地調整の全工程

- A種・B種の違い

- シーラー塗布の効果と目的

- 適切なパテ処理と研磨の手順

これらを、写真と図解で解説します。

この記事を読めば、公共工事の検査も通過できる『正しい方法』が身に付きます。

モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ

建築工事にて、石こうボードやモルタル壁を扱う場面はとても多いです。

この記事では、建築工事標準仕様書にある『モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ』の解説を行います。

下地調整の前段階である『せっこうボード、その他ボード及び合板張り』については、以下の記事を参照してください。

工程の詳細

標準仕様書の抜粋と、書き起こした表です。一つ一つの手順について見ていきます。

| 工程 | A種 | B種 | 仕様 | 面の処理 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥 | 〇 | 〇 | 素地を十分に乾燥させる。 | |

| 汚れ、付着物除去 | 〇 | 〇 | 素地を傷付けないように除去する。 | |

| 吸込止め | 〇 | 〇 | JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー | 全面に塗り付ける。 |

| 穴埋め、パテかい | 〇 | 〇 | JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1 JIS K 5669 合成樹脂エマルションパテ 耐水形 | ひび割れ、穴等を埋めて不陸を調整する。 |

| 研磨紙ずり | 〇 | 〇 | 研磨紙 P120~220 | 乾燥後、表面を平らに研磨する。 |

| パテしごき | 〇 | JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1 JIS K 5669 合成樹脂エマルションパテ 耐水形 | 全面をしごき取り平滑にする。 | |

| 研磨紙ずり | 〇 | 研磨紙 P120~220 | 乾燥後、全面を平らに研磨する。 |

A種・B種の大まかな違い

- A種:ぜい弱な下地や特に平滑性を求められる繊細な仕上げなどに適用される。丁寧な方法。

- B種:最も多く行われる、一般的な方法。

このように覚えると良いと思います。

標準仕様書については、別途解説している以下の記事を参照してください。

1.乾燥

『素地を十分に乾燥させる。』とあります。

これから作業を行う壁・天井面が乾燥しているか確認します。

水分を用いない現場なら必ず乾いているはずですが、外部に面する軒下や、別工程で散水・薬剤散布などを行っている場合は、しっかり乾燥させてください。

2.汚れ、付着物除去

『素地を傷付けないように除去する。』とあります。

新品の建材を使った新設壁なら汚れている事は少ないですが、前工程の撤去作業を引き継いだ内装工程などでは十分な清掃を行います。

大げさな作業ではなく、ゴミなどを払い落とす程度で十分です。

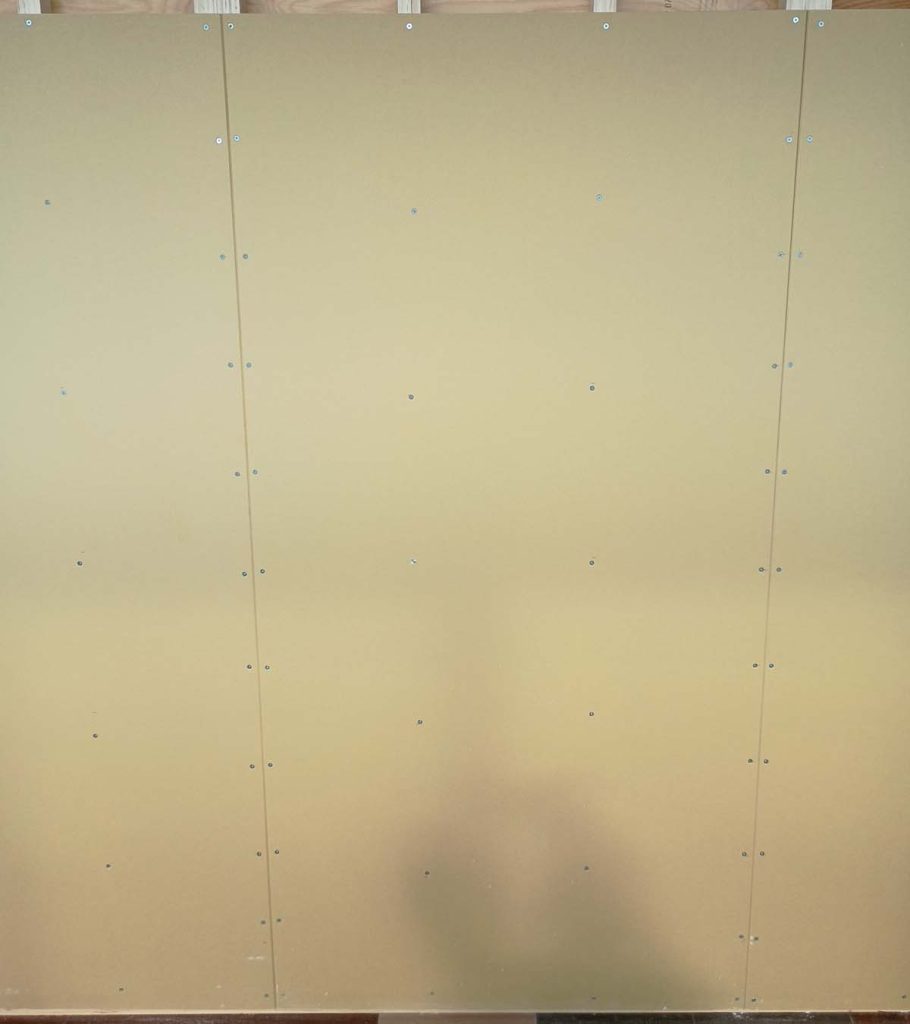

ビス止めをしているボードの場合は、これから行う下地調整をしやすくするために、ヘラなどでケレン掛けをし、バリ取りをしておきます。

ケレン掛けを行えば、写真のような浮いているビスも見つかります。

3.吸込止め

何を吸い込むのか、吸い込み止めとは何か、という疑問があるかもしれません。

しかし、吸込止めは重要な工程です。

吸込止めとは、ボード材の表面にシーラー・プライマーを塗り付けて吸水調整(ある意味での防水処理)を行い『ボード表面の水分を吸い込みにくくする』処理のことを言います。

吸込止め。シーラー塗布作業は、正しくは次の工程(パテ処理など)に進む前、下地の清掃後に行います。

最初にシーラー塗膜を形成しないと、次に行うパテの付着が悪くなる、という理屈です。

シーラーはボード全面に塗布します。

下地調整のパテ、仕上工程の塗装や壁紙の接着剤など、内装工事で行うほとんどの仕上は水分を必要としますが、吸込み止めを行わないボードは急速に「水分のみ」を吸い込んでしまいます。

これにより、仕上材が接着や硬化に必要な水分が不足して、十分な仕上がりが期待できなくなります。

仕上げたばかりの瞬間は、どの現場でもきれいに見えますが、数カ月、数年と経ていくうちに『剥がれる』『割れる』『浮かぶ』などが起こり、耐用年数に大きな差が出るのです。

上図のように、下地面にシーラー塗膜を形成することで、水分の吸い込みを抑えて次以降に行う工程の品質が上がります。

シーラーの工程写真は絶対に必要

このように、濡れた下地を示して確実な証明とする

「シーラーを塗布したかどうか?」の証明は、仕上げが終わった後ではほぼ不可能です。

例えば「塗装や壁紙での仕上げをしたかどうか」は、表面を見れば一目瞭然です。

パテによる不陸調整も、していなければきれいに仕上がらないため、やっぱり見ればわかります。

しかし、シーラーは完了状態や作業現場を目で見ただけではわかりません。

上で述べたように重要な工程であるのに、見てもわからないため『本当にやりました』という確実な証拠を残す必要があります。

公共工事や規則に厳しい現場では『証明できないなら壊してやりなおし』という悲劇を生みかねないため、シーラーの工程写真は必ず撮影しておきましょう。

4.穴埋め・パテかい

シーラー塗布を終えたら、ビス穴やボード連結部(ジョイント)にパテ塗りを行います。

将来的に亀裂や剥がれを防止したい箇所は、グラスファイバーテープを事前に貼り付けておきます。

グラスファイバーテープが主に使われるのは、以下のような箇所です。

グラスファイバーテープを使った施工方法について、テーパーエッジタイプの石こうボードの場合は

- パテ下塗り

- ジョイントテープ

- パテ中塗り

- パテ上塗り

という順になりますが、通常のベベルエッジタイプの場合は、パテ下塗りの前にグラスファイバーテープを入れることが多いです。

5.研磨紙ずり

硬い表現の単語ですが『研磨紙ずり』とは「紙やすりを掛ける事」つまりペーパーあてです。

標準仕様では120番~220番くらいのペーパーをあてます。

「下塗りを丁寧に打ったからペーパーあては不要」という声もよく聞きますが、下の写真のように気が付かないうちにこぼしたパテや、コテの性質上発生するコテむらはどうしても発生します。

一度はペーパーをあてる方が、次のパテ上塗り工程がきれいに仕上がるので、特別な理由がない限り行ってください。

ただし、あまり几帳面に掛け過ぎても、粉が舞って後々の掃除が大変なので、凹凸を無くす程度でサッと掛けるのがおすすめです。

研磨紙ずりはパテの乾燥後に行う

研磨紙ずりはパテの乾燥後に行ってください。

言葉にしてみると当然の事ですが、忙しいときはパテの硬化時間を待つことも難しく、痺れを切らしてペーパー掛けを始めてしまう事があります。

しかし、パテが硬化する前に研磨をすると、せっかく掛けたパテ面を荒らしてしまうため、待つか、掛けるのをやめるのが賢明です。

研磨紙ずりには養生が必要

研磨紙ずりを行う際は、床に粉が落ちるためマスカ―などでの養生が必要です。

パテの粉よごれは、全面濡れ拭きをしてようやく綺麗になるくらい面倒なものです。

後の掃除の手間を減らすためにも、養生を行いましょう。

「後で掃除すればいい」と思うかもしれませんが、そこで作業している以上、落ちた粉を踏み荒らして部屋の外へ引きずる、など良いことがありません。

「自分の家でやられたらどう思う?」はベテラン職人からよく聞く言葉です。

上塗りパテまでが『穴埋め・パテかい』→『研磨紙ずり』工程

B種の下地調整はここまでですが、下塗りのみで終わると仕上げ工程に影響が出ます。

下塗り後は研磨紙ずり→上塗りパテを行い、下地をさらに平滑にします。

上塗りパテ後、最後の研磨紙ずりを行い、素手で触って段差を感じない程度になればB種は完成です。

仕上材料によってパテの回数は変わる

「全ての工事で必ず上塗りパテまでしないといけないのか?」と言うと『仕上材が何か?』によって違ってくるかと思います。

- 壁紙仕上げ

- やや厚みがあり、下地が目立ちにくい。

- 上塗りパテはボードの継目のみで、ビス穴は下塗りで済ませることもある。

- 薄い壁紙、柄のある壁紙は下地が目立つため、丁寧なパテが要る。

- パテの盛り上がりは目立つため、ペーパー掛けはしっかり行う。

- 塗装仕上げ、化粧シート(ダイノックシート)など

- 厚みがほぼゼロなため、下地の形がそのまま仕上に現れる。

- 上塗りパテの後でも、不陸があれば3回目、4回目とパテ掛けを行うことがある。

- 少しの凹凸でも必ず目立つため、ペーパー掛けは入念に行う。

- キッチンパネル、化粧ボード仕上など

- 硬く、厚みもあるため、下地をほぼ気にする必要がない。

- 後々のクラック防止のため、結合部に下塗りを入れることはある。

- 逆に、パテにより盛り上げてしまうと、硬い部材はシーソーのように安定しなくなるため、パテを行わないことがある。

このように、何で仕上げるかによって裁量で決めるのが良い方法です。

ただし、標準仕様や特記仕様書を逸脱する場合は、事前の協議を行ってください。

6.パテしごき

これ以降がA種になります。

パテしごきは、標準仕様では『全面をしごき取り平滑にする。』とあります。

これは、ぜい弱な下地や特に平滑性を求められる箇所に適用される、いわゆる『総パテ』という下地処理です。

パテしごきは、全面にパテ処理を施し「パテ自体で全ての表面を作り、強制的に平滑にする」というイメージで行われます。

塗装の中でも特に景観を求められる箇所、光沢を均一にしたい箇所や、下地を拾いやすい化粧シートなどで行われる事が多いです。

7.研磨紙ずり

最後の仕上げに、総パテ面の粗を取るために、全面にペーパーあてを行います。

これでA種の下地調整は完了です。

まとめ:この記事の概要

この記事では、仕上げ品質の根幹をなす「下地調整」について、建築工事標準仕様書を基に解説しました。

- A種とB種の違い:

- 仕上げに求められる平滑性によって決まる。

- 塗装や化粧シートなど、下地を拾いやすい材料で選ばれることがある。

- 下地調整は仕上げの品質を決める:

- 塗装や壁紙(仕上げ全般)の耐久性は、この工程で決まります。

- シーラーは最重要工程:

- 下地の吸い込みを止め、パテや接着剤の性能を最大限に引き出します。

- シーラー塗布の施工写真は品質証明に必須です。

- パテの回数は材料や求められる仕上がりにより変わる:

- 厚みのある材料は下地が目立ちにくい。

- 塗装や化粧シートは、不陸が無くなるまで塗り重ねる。

本記事で解説した工程ごとの目的と注意点を、現場でのマニュアルとしてご利用ください。

これにより、感覚的な管理から脱却し、根拠に基づいた高品質な現場運営が可能になります。