「発注者や上位業者から、下請け業者との契約書の提出を求められた。」

「契約書など普段交わさず口約束だ、条文などは書いたことがない。どうすればいいんだ?」

「毎回、何ページもある契約書を作らないといけないのか?」

工種が分野別に独立しており、下請け依頼が常である建設業界において、契約書の問題は日常的につきまとうテーマです。

この記事では、実際に公共工事でよく使われる、注文書と注文請書での契約締結の方法について解説します。

注文書・注文請書での契約方法がわかれば、面倒な下請契約の効率化に役立ちます。

- 建設工事の契約書

- 契約書の体裁

- 注文書と注文請書のみでの契約方法、実際の体裁

- 注文書と注文請書のサンプル

- 重要14項目について

- 各項目について

- 1,工事内容

- 2,請負代金の額

- 3,工事着手の時期及び工事完成の時期

- 4,前払金、もしくは出来形の部分支払の時期及び方法

- 5,当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部の中止があった場合における工期、金額、損害の負担の算定方法の定め方

- 6,天災、不可抗力による工期の変更、損害の負担や、その額の算定方法に関する定め

- 7,価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更について

- 8,工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 9,注文者が工事に使用する資材の支給や、機械などを貸与するときは、その内容や方法に関する定め

- 10,注文者が工事の全部や一部の検査をする場合、時期や方法と引渡しの時期

- 11,工事完成後の請負代金の支払の時期と方法

- 12,工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任と、その責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、またそれに関する定めをする場合の内容

- 13,各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 14,契約に関する紛争の解決方法

- 各項目について

- 参考:関連法規など

建設工事の契約書

建設業界は、以下のように他業界と比べてリスクが大きい業務と言えます。

そのため「もし事故(インシデント)や金銭にかかわるトラブルが発生したときどうすればいいか?」の決め事を定めておくことが極めて重要になります。

業務中に発生した事象により損害が発生した場合、誰が責任を負うのか?

この仕事で絶対にやらなければいけないのは何か?何を達成したらお金をもらえるのか?

逆にやってはいけないことは何か?

これらを一覧にまとめて、両者が押印などで約束をしたと証明する物が契約書です。

契約書を交わしていないとどうなる?

業界を問わないかもしれませんが、企業間取引において「信用しているから」や、口には出さないが「面倒だから」と契約を交わさないで取引を行うパターンがとても多いです。

しかし、契約書を交わしていないと、以下のようなよくある例の場合に、終わりのない揉め事になったり、逃げた者勝ちの状況になってしまいます。

このようなときに、誰がどう対応し解決とするのかを、第三者から見てもわかるように定めておく必要があります。

契約書がないと、誰かから一方的に「お前が何とかしろ」と言われても、第三者が仲裁もできず、場合によってはまかり通ってしまうのです。

契約書の話をすると、もしかしたら怒る人がいるかもしれません。

しかし、「信用していないのか!」ではなく『お互いを守るため』『良好な関係を作るため』に契約は大切だと言えます。

契約書を作って「責任を取ります」と宣言をする人の方が信用できますよね?

施工体制台帳の一部として必要

工事の請負契約書は、施工体制台帳の必要書類の一つであり、請負金額に関わらず作成することが建設業法により義務付けられています。

施工体制台帳についての解説は、以下を参照してください。

契約書の体裁

「このリスクにはこう対応する」という契約書の条文を1つ1つ自分で考えて網羅するのは恐らく無理ではないかと思います。

これは国土交通省が用意してくれているので、ありがたく使わせてもらいましょう。

- 公共工事の発注者から受注者への体裁。

- 民間工事の体裁。

- 業者間での体裁。

これらが揃っているため便利です。

利用する際は、実際に何が書かれているのか、必ず隅々まで目を通してください。

その業務に合致した内容であるかをチェックしないと、知らない条文のままで契約するという危険を冒します。

注文書と注文請書のみでの契約方法、実際の体裁

工事業者の多くは、書類作成は負担を強いるだけの業務と認識しています。

冗長な契約書を工事のたびに取り交わすのはとても大変なので条件を満たせば

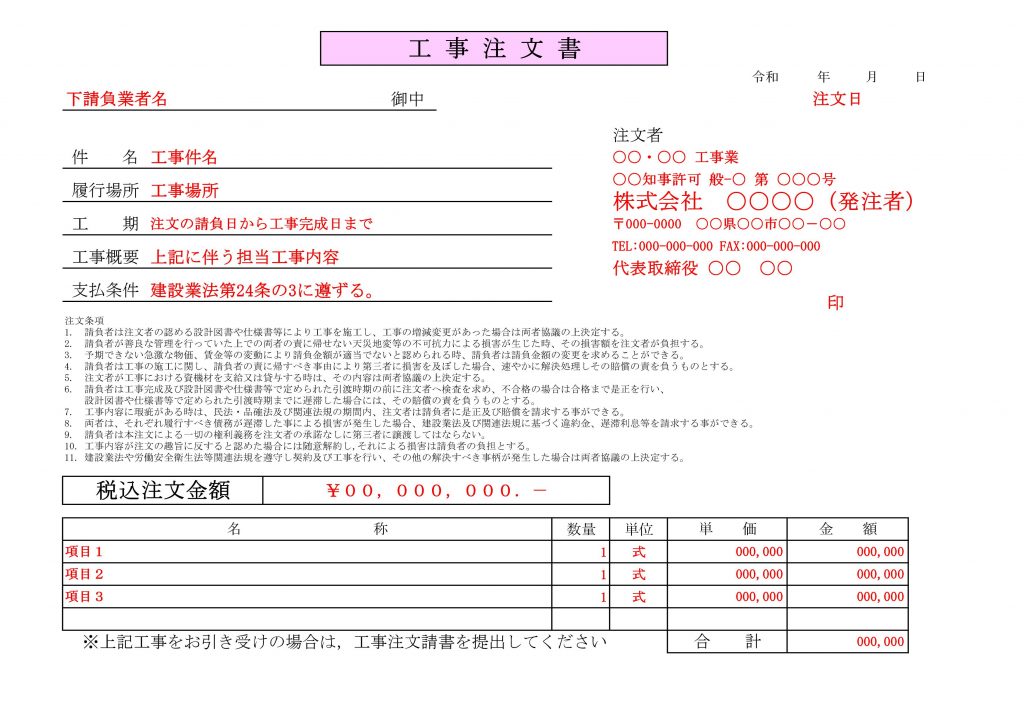

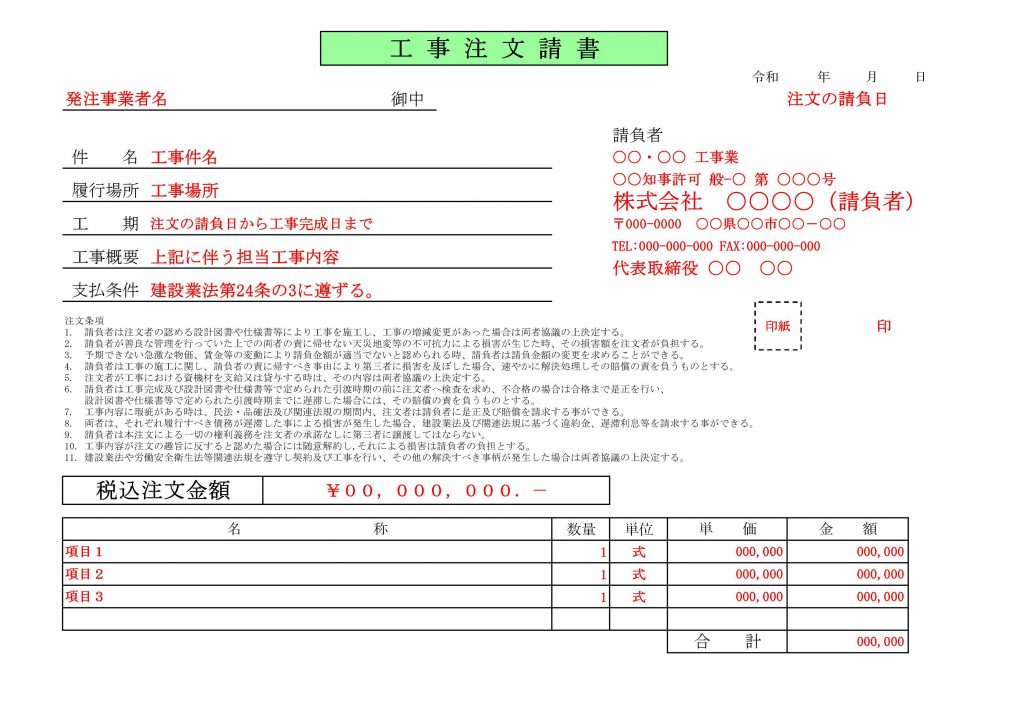

・工事注文書

・工事注文請書

の2つを交わすだけでも契約として認められることになっています。

参考pdf:建設業法令遵守ガイドライン(改訂)(国土交通省)

上記リンクの8ページに注文書、注文請書についての記載があります。

注文書と注文請書のサンプル

画像が実際の注文書、注文請書の例です。

あまり強すぎる縛りを設けると業務に影響することもあるため、融通の利く表現としています。

書類のフォーマットは、以下からダウンロードできます。

重要14項目について

注文書、注文請書を契約書として成り立たせるためには、重要14項目と言われる項目を全て記載することが条件です。

重要14項目は建設業法第19条に記載されています。

原文は長く、表現が硬いため、一部要約したものが以下です。

原文はページの最後にあります。

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手の時期及び工事完成の時期

- 前払金、もしくは出来形の部分支払の時期及び方法

- 設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部の中止があった場合における工期、金額、損害の負担の算定方法の定め方

- 天災、不可抗力による工期の変更、損害の負担や、その額の算定方法に関する定め

- 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更について

- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 注文者が工事に使用する資材の支給や、機械などを貸与するときは、その内容や方法に関する定め

- 注文者が工事の全部や一部の検査をする場合、時期や方法と引渡しの時期

- 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法

- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任と、その責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、またそれに関する定めをする場合の内容

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

各項目について

ほとんどの場合、形骸化してあまり気にされないと思いますが、基本的な内容を記載します。

1,工事内容

何の工事で、何を果たせば良いのかがわかるように書く項目です。

【工事件名】に係る【工種】などです。

例(〇〇改修工事におけるコンクリート工事)

2,請負代金の額

税込、税抜どちらなのか。

また、工事費、法定福利費、消費税額など簡易な明細があると良いです。

3,工事着手の時期及び工事完成の時期

全体工期とは別の、下請負業者の実質的な工期です。

工事全体を通して同じ業者と関わるなら、全体工期と同じでも良いです。

4,前払金、もしくは出来形の部分支払の時期及び方法

額が大きい場合など、着手金やどこかで区切って成果分だけ支払う時など、支払い方法や時期を記載します。

5,当事者の一方から設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部の中止があった場合における工期、金額、損害の負担の算定方法の定め方

一方的に(もう片方が悪くない状況で)工事の内容が変えられたり、時期が変更されたり、工事自体が中止したりした場合、金銭的にどう保障するかを定めます。

6,天災、不可抗力による工期の変更、損害の負担や、その額の算定方法に関する定め

誰の責任でもない原因で工事に影響が出た場合、誰がどのように損害を負担するか定めます。

7,価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更について

工事の途中で大きな相場変動などがあり、そのままの契約では続けられなくなった場合、どのようにするか定めます。

8,工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

外部に対する事故が起きた場合などの賠償金について定めます。

9,注文者が工事に使用する資材の支給や、機械などを貸与するときは、その内容や方法に関する定め

材料や道具を注文者が支給する場合、その方法と内容。

(何を、どれくらい。追加仕入れになったら。など)

機械などを貸す時は、どのように管理するのかなど。

10,注文者が工事の全部や一部の検査をする場合、時期や方法と引渡しの時期

どの時点で検査をするか、作業が終わり、下請負業者の管理を離れるのはどのタイミングか。

11,工事完成後の請負代金の支払の時期と方法

終わったら、支払いをどのようにするか。

(請求書を受けてから20日以内に現金で支払う。など)

12,工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任と、その責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、またそれに関する定めをする場合の内容

長いですが、保証期間を定めることです。

瑕疵(失敗や間違い)の発見が許される期間、引き渡し後2年間までは『図面と違う物を作った』などを言う事を認める。や、防水工事をしたのに雨漏りした。などを、どの範囲まで、いつまで補償するかを定めるというものです。

13,各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

工期や支払いのように、契約内で期限を定めているものが、約束通り行われなかったり、引き伸ばされたりした場合、遅れた分だけどのように金銭で補償するか定めます。

14,契約に関する紛争の解決方法

主に契約内容で定められていない事で揉め事が起きた場合、どのような方法を取るかを定めます。

参考:関連法規など

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手の時期及び工事完成の時期

- 請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。