「古くなったフローリングブロックを改修したいが、材料費の高さや撤去の手間、工期の長さがネックだ」と考えている、発注担当者や現場担当者の方は多いのではないでしょうか。

フローリングブロックはあまり使わない材料のため、改修に手間と金額が掛かりがちです。

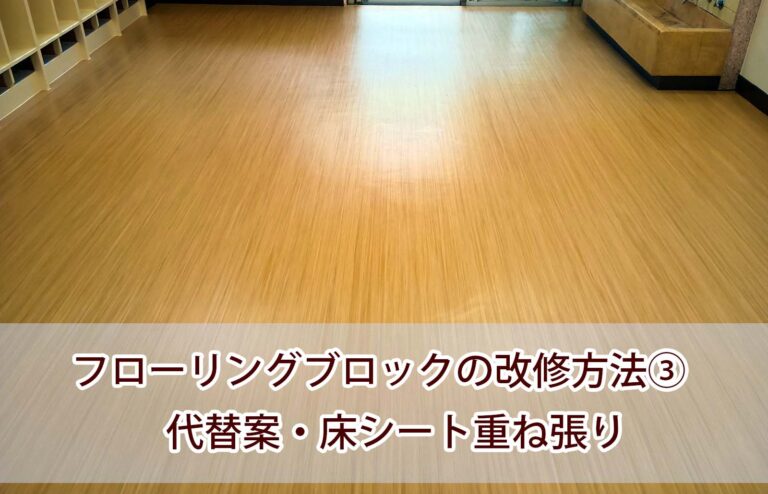

この記事では、コスト削減の代替案として学校や保育園などでよく使われる、「床シートの重ね張り」工法を紹介します。

フローリングブロックの特性から、重ね張りのメリット・デメリット、そして現状確認から下地調整、仕上げまでの具体的な施工手順を写真付きで詳しく解説します。

この記事を読めば、コストと工期を抑えつつ品質を確保する改修方法がわかり、現場での提案や施工管理に自信を持って臨めるようになります。

フローリングブロック上の重ね張り

学校や保育園などの工事を行っていると、「古くなったフローリングブロックを改修したい」という相談を受けることがあります。

しかし、フローリングブロックは頻繁に扱われる材料ではないため、費用面や納期面の課題が多く、またフローリングブロック自体の特性から、同じ材料での張替えに多くの期間とコストが掛かり、改修が容易ではありません。

- 材料自体が高価

- 受注生産で納期が掛かりやすい

- 既存フローリングブロックの解体が大がかりになる可能性がある

- 厚みによっては廃盤の可能性がある

この記事では、別の材料で回収する場合の代替案を解説します。

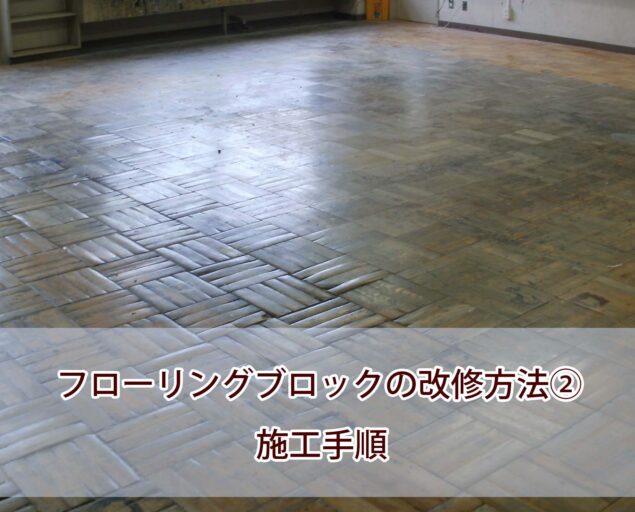

フローリングブロックとは

フローリングブロックとは、縦303mm×横303mmの正方形で、厚みが主に15mm(稀に12mm)の学校の教室などでよく見る木質系床材です。

スケアーブロックなどとも言われます。

前回の記事

フローリングブロックについての解説と、同じ材料に張り替える方法については以下の記事を参照してください。

代替として提案できる選択肢

計画において課題となりやすいフローリングブロックの改修方法について、同材での張り替え以外に提案できる代替の選択しとして『長尺塩ビシートの重ね張り』があります。

長尺塩ビシートとは、公共施設の廊下などでよく見る、丈夫なビニル製の床材です。

耐衝撃、耐薬品、防汚性(染みずに掃除すれば落ちる)が優れており、通常の使用方法ならば不特定多数が土足で使う施設でも10年以上は使用できます。

単に『長尺(ちょうじゃく)』や『ビニル床シート』などと呼ばれたりしますが、より正確に言うと『複層ビニル床シート FS』や、より弾性のあるものは『発砲複層ビニル床シート HS』と言います。

重ね張りとは?

ここで行う『重ね張り』とは、改修で基本となる「既存材を剥がして新材を張る」ではなく「既存材を剥がさず上から張ってしまう」というものです。

住宅リフォームなどでは良く行われるかもしれません。

とにかく、安くて速いというのがメリットです。

上から張るので、どうしても既存の床材の状態を引き継いでしまう、という課題があります。

重ね張りの手順

1,現状確認

まず、現時点の床の状態を確認します。

- 床の高さが変わることで、扉の開閉や移動する備品などに支障はないか?

- 出入口や窓の沓摺より床が上がってしまわないか?(見切り材が必要ではないか?)

- 既存の床材が剥がれていないか?(上から張っても下ごと剥がれないか)

など「このまま施工して不具合が起きないか?」を意識し、特に注意して観察してください。

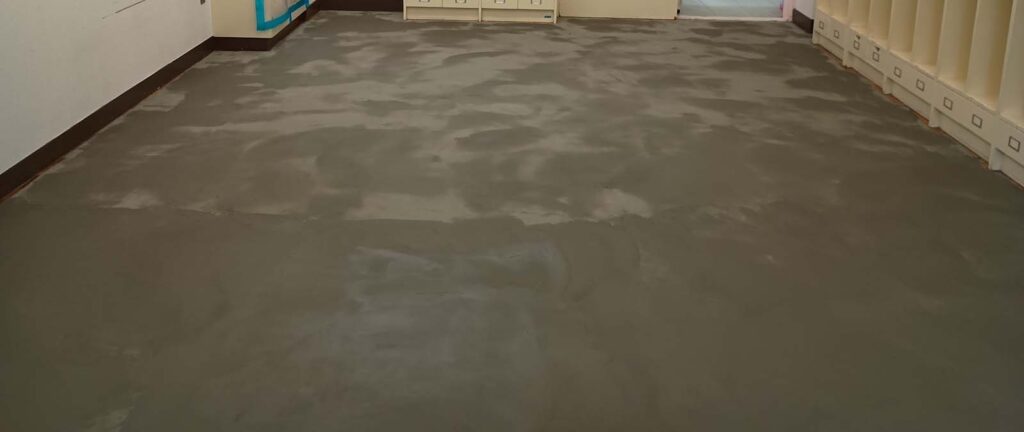

2,下地調整・不陸調整

フローリングブロックの上を、ポリマーセメントモルタルなどの薄塗り左官材で平滑に仕上げます。

左官材は必ずカタログに記載された手順と配合を守ってください。

「仕上がってから下地が剥がれた」では取り返しがつきません。

3,研磨紙ずり(ペーパーあて)

全面に左官材を塗り広げたら、硬化後に全体をペーパーあて(紙やすり掛け)をします。

ペーパーは#40くらいがよく使われます。

これを行わないと、床シートに『下地の拾い』(デコボコが見た目に表れてしまうこと)が発生するので、入念にかけてください。

この段階で、左官後の床を歩いたり、触ったりして「なんかへこんでるor盛り上がっている気がする」と感じたら、必ず直してください。

「張ればわからないだろう」とは絶対なりません。

その個所は、床シートを張った時、必ず目立ちます。

張ってから剥がして直すことは不可能だと考えてください。

掛け終わったら、発生した粉が完全にきれいになるまで掃除をします。

4,床シート張り

下地が完成したら、床シートを張ります。

接着剤を塗布する前に、改めて掃除機を掛けることは、綺麗な仕上がりのために欠かせません。

施工後に砂粒の巻き込みを発見しても直せません。

(ゴミの巻き込みが目立つのは長尺シートの避けられない宿命ではありますが)

品質が求められるような厳しい工事の時は、接着剤の塗布量とオープンタイムを確保した証明の写真を忘れないようにしましょう。

見積項目の例

| 左官工事 シーラー塗布 | ローラー塗り | 〇m2 |

| 左官工事 ポリマーセメントモルタル | 厚0~5mm以下 | 〇m2 |

| 床シート工事 床シート材 | 複層ビニル床シート t=2.0mm | 〇m |

| 床シート工事 副資材 | 接着剤 | 〇缶 |

| 床シート工事 施工費 | 〇m2 | |

| 内装工事(あるなら) | 見切り材取付、周囲シーリングなど | 一式 |

| 産業廃棄物処理費 | 積込、運搬含む | 〇m3 |

| 諸経費 | 法定福利費など | 一式 |

| 現場管理費 | 一式 |