「自社運搬が楽とはよく聞くけど、法令違反をするわけにはいかない」

「許可を持っていなくても運搬が認められるケースがあるのだろうか」

建設現場の産廃処理について、正しいルールを把握したいと思ったことはありませんか?

正しい法的要件の把握は、違法な運搬による罰則を回避するとともに、元請業者の選択肢を増やすことでの合理化・効率化に役立ちます。

この記事では、公共工事の実績に基づいた「許可不要の要件」「車両表示の具体的ルール」「知らないと陥るリスク」を解説します。

産業廃棄物収集運搬の許可が必要になる基準

工事現場からゴミを出すとき、ゴミを車に積み込んで現場外へ持ち出す業者は

『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要になります。

要するに、元請業者以外が現場から出たゴミを車に乗せて運搬する場合は

運搬する業者が『産業廃棄物収集運搬業許可』 を持っていないといけないという事です。

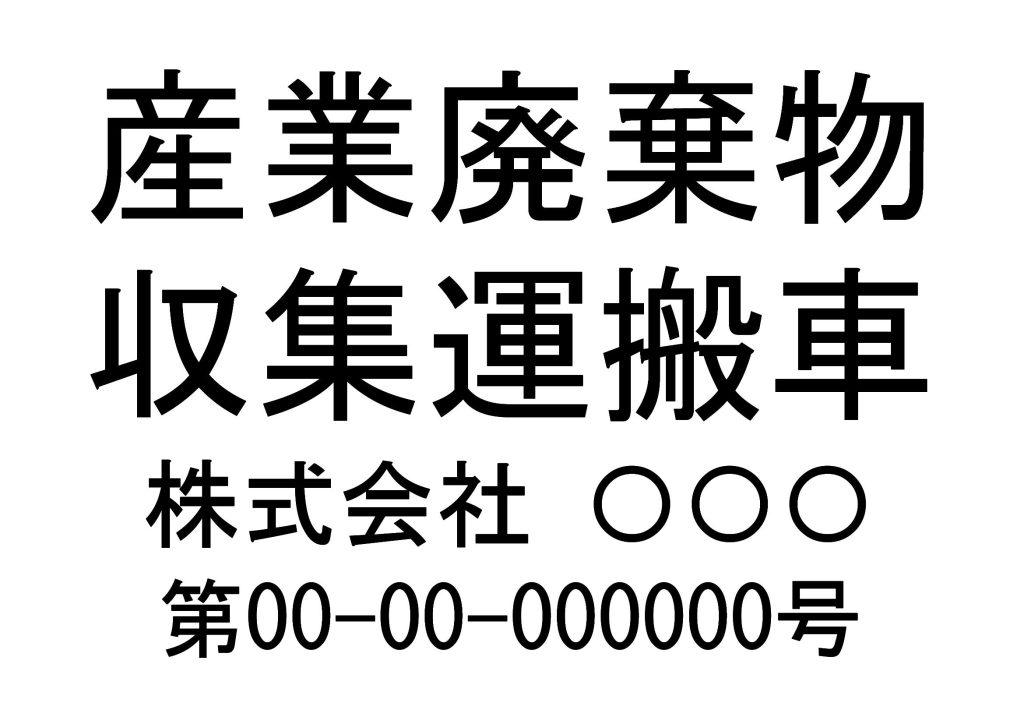

産業廃棄物を運搬する車両に表示する項目

産業廃棄物を運搬する車両は『産業廃棄物収集運搬車』となり

車両には以下の項目を表示する事になっています。

自社運搬の場合は、許可番号は不要です。

産業廃棄物の収集運搬許可は、他社が排出した産業廃棄物を代行運搬する際に必要な許可なので

自社で運搬する場合は必要がありません。

注意点は、上記の表示を必ず車両の両面に掲示しなければならない事です。

また、掲示内容も以下の基準を満たすよう細かく規定されています。

車両への表示方法は規定されていないため、車体へのプリントに限らず、どのような方法でも問題ありません。

剥がれる心配がなければ、ラミネートした用紙をテープ等で貼り付けても問題ありません。

ただし、よく見かけるマグネットシートは、車のスピードによっては容易に吹き飛ぶので注意が必要です。

「到着したら、自社名の入ったマグネットシートが跡形も無かった」というのはとても気持ちが悪いですよ。

車両掲示用テンプレートのダウンロード

A4印刷からラミネートで車両に掲示できるテンプレートを以下のリンクで配布しています。

必要な方は参照してください。

自社運搬で収集運搬許可が不要になる理由

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の法第3条には以下のようにあります

事業者は、その事業活動に伴った生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

これにより、建設現場の産廃処理は以下のような構造になっています。

【監督の必要性】委託先の不正行為も、排出事業者の連帯責任となる

処理業者への委託は、事業者の自己責任で行う扱いです。

例えば仮に、依頼した処理業者や、その二次先、最終処分業者が不法投棄などを行っていた場合は、委託した事業者自身も連帯責任として罰せられ、賠償金などを請求される可能性もあります。

工事の元請業者となった場合は、産業廃棄物も『持って行かせたら終わり』ではなく

産廃業者の一次請け、二次請け、最終処分業者などの収集運搬許可の有無と有効期限

有効都道府県などを把握する必要があります。

実際に公共工事では、 運搬業者から中間処理業者、最終処分業者まで全ての業者の取り扱う書類の提出を求められます。

これらは、産廃処理業者へお願いすれば送ってもらえます。

しかし、運搬業者を含め、関連業者全ての書類ともなると膨大な数になり、依頼してから届くまでしばらく時間がかかるかもしれません。

検査前にそのような事態になった時も慌てる事がないように、書類必要の有無を早い段階で確認し、契約している産廃処理業者に依頼をしましょう。

事例:最終処分場の不祥事による、排出事業者への責任追及

平成11年に、大規模な廃棄物の不法投棄による土壌汚染・水源汚染が発覚し、原因者の産業廃棄物処理業者は許可の取り消し、また、排出事業者も原状回復の責任追及を受けた事例があります。

その後の法規制強化に大きな影響を与えた事件と言われているため、興味のある方はリンク先を読んでください。

参考リンク:青森・岩手県境不法投棄事案アーカイブ

どこまでが自社運搬か

例えば、以下のような現場があったとします。

- 自社運搬をしたいが、トラックを持っていない。

- 自社運搬をしたいが、運転免許を持っていない。

- 下請け業者のトラックがあり、使ってもいいと言われる。

そのような時に、元請業者の人間が下請け業者のトラックに同乗して運転を代行してもらう事はできるのでしょうか?

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』 には、運転手については規定されていません。

下請け業者が運転する車両であっても、元請業者の産廃に関して知識のある人間が同行・監督していれば、責任の上では自社運搬になるのではないかという考え方があります。

元請業者の人間が運送中もゴミの管理を行い続け、中間処理施設での搬出を見届け

マニフェストの記入・提出まで行えば、運転手や車両がどの会社に属していようと「自社責任の元での運搬」と言えるのではないでしょうか。

「2トン、4トントラックは下請けさんが持っている。助手席に元請業者が乗って指示と監督をしながら搬出先まで行く」という状況は、現場管理という意図に合致しています。

いずれにしても、原則は『元請業者の責任による監督』です。

下請け業者に任せきりは違法なので、現場監督が処理施設まで実際に行き、荷下ろし状況を確認する、という目的で向かいましょう。

その証明となる写真撮影を忘れないようにしてください。

どのような判断も、起きた結果の責任は常に元請業者にあります。

また、人間を運ぶ代行運転という行為で下請け業者と金銭のやりとりをした場合

無許可での旅客運送、いわゆる白タクとなり違法なので注意が必要です。

車両賃貸での無許可営業も、違法なレンタカーという扱いを受ける可能性があります。

公共工事のように判断をする機関が元請業者とは別にいる場合、あらかじめ相談をしておくことを推奨します。

注意事項:車両の貸し借りはトラブルが起こりやすい

工事現場に限った事ではないですが、車両の貸し借りはトラブルの温床です。

- 貸した、借りた車で事故を起こしたらどうする?

- 交通違反で捕まったらどうする?

- 原因不明の傷を発見したらどうする?

- 保険の契約内容はどうなっている?

上記のような問題は常に付きまとうため、他人の車を使うときは常に念頭に置いてください。

産業廃棄物収集運搬の許可は各都道府県ごとに必要

産業廃棄物収集運搬の許可は、各都道府県ごとに取得しないといけません。

例えば、東京都で排出したごみを千葉県の処理施設へ運搬するためには

東京都と千葉県の2つの許可証を取得していないといけません。

ただし、許可証が必要なのは積み降ろしを行う場所に限るので

仮に東京都から排出し、埼玉県を通過して群馬県の処理施設へ運搬する場合は埼玉県の許可は不要です。

(埼玉県で積替え、一時保管などを挟む場合は、当然埼玉県の許可も必要になります。)

アクションが発生する都道府県ごとに要る

産業廃棄物収集運搬の許可の期限

産業廃棄物収集運搬の許可は5年更新制です。

委託業者から受け取った許可証を確認せずに提出し、発注者の監督員から

「許可証の期限が切れている」などと言われれば、もらわなくてもよい指摘を受けてしまいます。

公共工事は書類が多く、施工に直接関わりのない書類はチェックを後回しにしがちですが

後のことを考えた場合、目を通してしておくのが無難です。

アスベスト、危険物、有害物質は元請業者は別の資格も必要

通常の産業廃棄物については、元請業者なら許可は不要ですが、以下に挙げる特別な項目は

「特別管理産業廃棄物管理責任者」という資格が別途必要なため注意してください。

- 爆発性

- 廃油(事業活動から発生した不要なオイル系材料)など

- 毒性

- アスベスト(分類が『廃石綿』であるもの)

- PCB(古い蛍光灯安定器に含まれる汚染物質)

- 感染性

- 医療廃棄物(血液、使用済み針、包帯)など

特別管理産業廃棄物についての詳細は、環境省の以下のページで述べられています。

講習2日で取れるため、余裕があれば取得しておけば業務の幅が広まるためおすすめです。

都心部のように受講者の多い地域では予約が取りにくく、繁忙期は次の予約が数カ月後、のような事が起こりがちなため、必要になってから予約では間に合わないかもしれません。

事前にチェックしてください。

参考リンク:Google検索「特別管理産業廃棄物管理責任者 講習」

この記事の要点

本記事のルールを基に産廃の運搬体制を見直して、法令違反の心配のない安全な現場を目指してください。

参考:関連法規

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示する事により行うものとする。

事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称

市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村または都道府県の名称

産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る。)

規則第7条の2の2第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。