せっこうボード、その他ボード及び合板張り

この記事では、建築工事標準仕様書に記載されている、『せっこうボード、その他ボード及び合板張り』のビスピッチの考え方について解説します。

石こうボードにビス、どれくらいの間隔で打つ?

石こうボードにビスを打つ作業は、建築工事では日常的に行われていますが、ビスを打ち込む間隔は現場でどのように決めているでしょうか?

特に決まりのない工事では

「端と中心に打った後、中2発で打っておけ」

「1列5発でいいよ」

など、経験則と『いつもやっているだいたい』で行っている事も多く見られます。

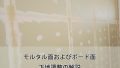

標準仕様書には、石こうボードやケイ酸カルシウム板、構造用合板などの板を、どれくらいのビスピッチで留め付ければ良いかも規定されています。

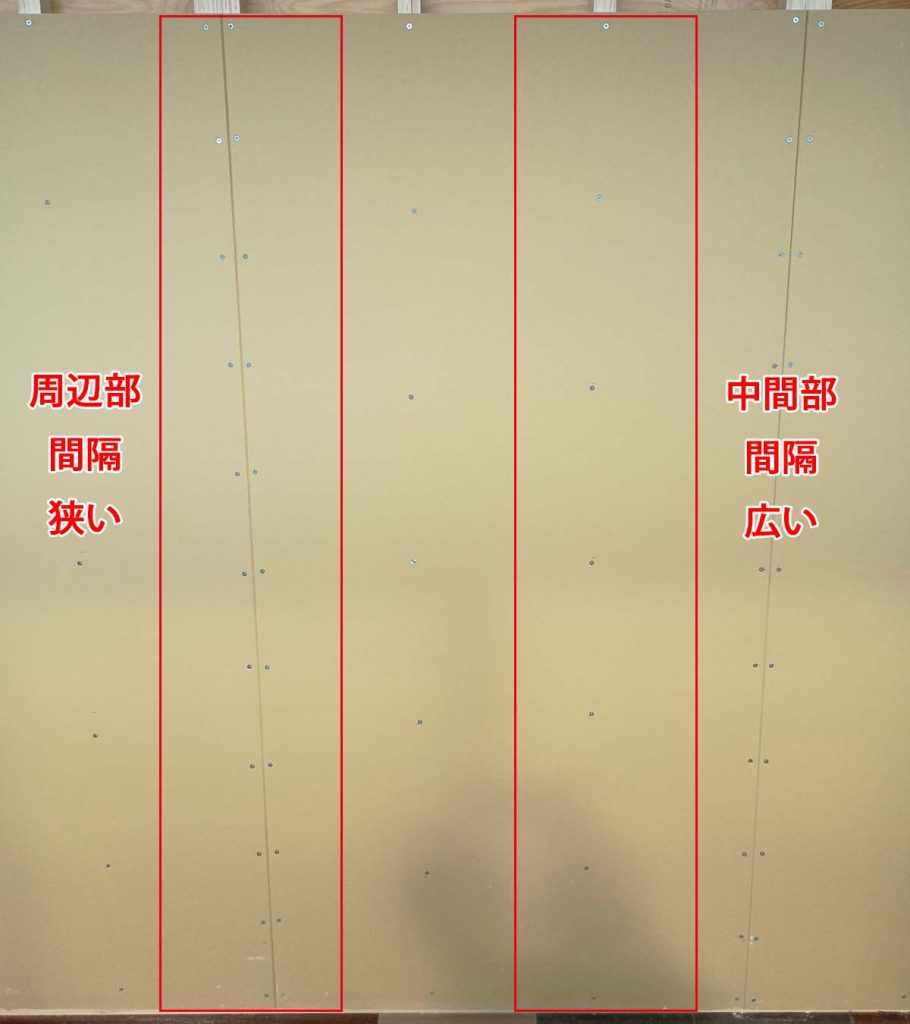

周辺部と中間部が違うことに注意

標準仕様書を参照すると、周辺部と中間部で留付け間隔が違っていることに気づきます。

実際にビスをどのように割り付けたらよいか、以下で考えてみます。

どこまで求められるかの事前確認を

これを見て「ビスピッチなんて、壁が落ちなければどうでもいい」と思う方も多いかもしれません。

しかし、公共工事や厳しいゼネコンなどでは『規定されている事は絶対』というタイプの工事があり、ビスピッチに関しても写真などできちんと証明を行わないと『全部やり直し』という事もあり得ます。

普段の工事では影響がなくても『このような決まりがある』という事を知っておくだけでも損はありません。

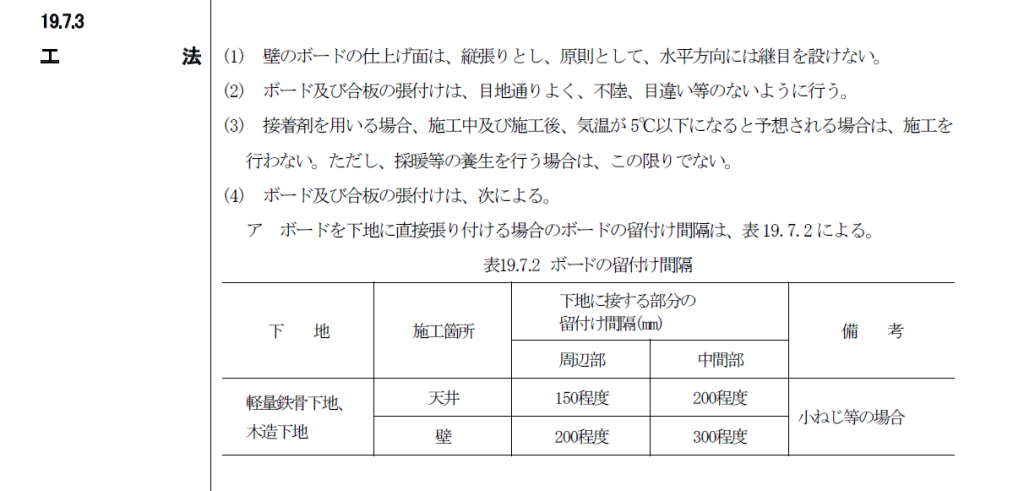

実際のビス打ち込み例

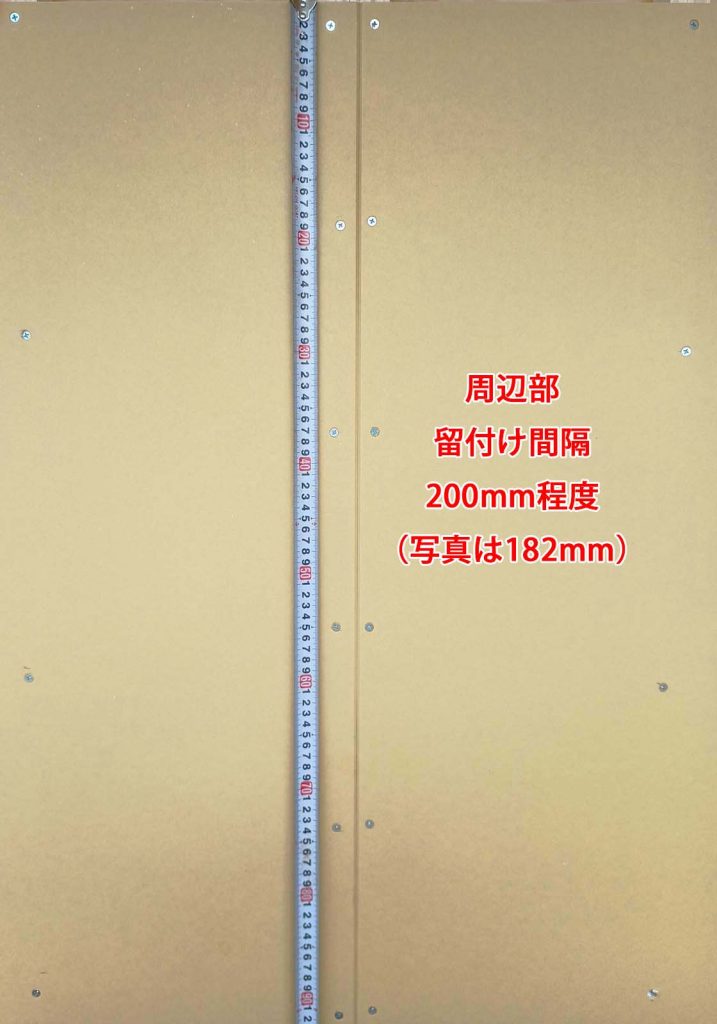

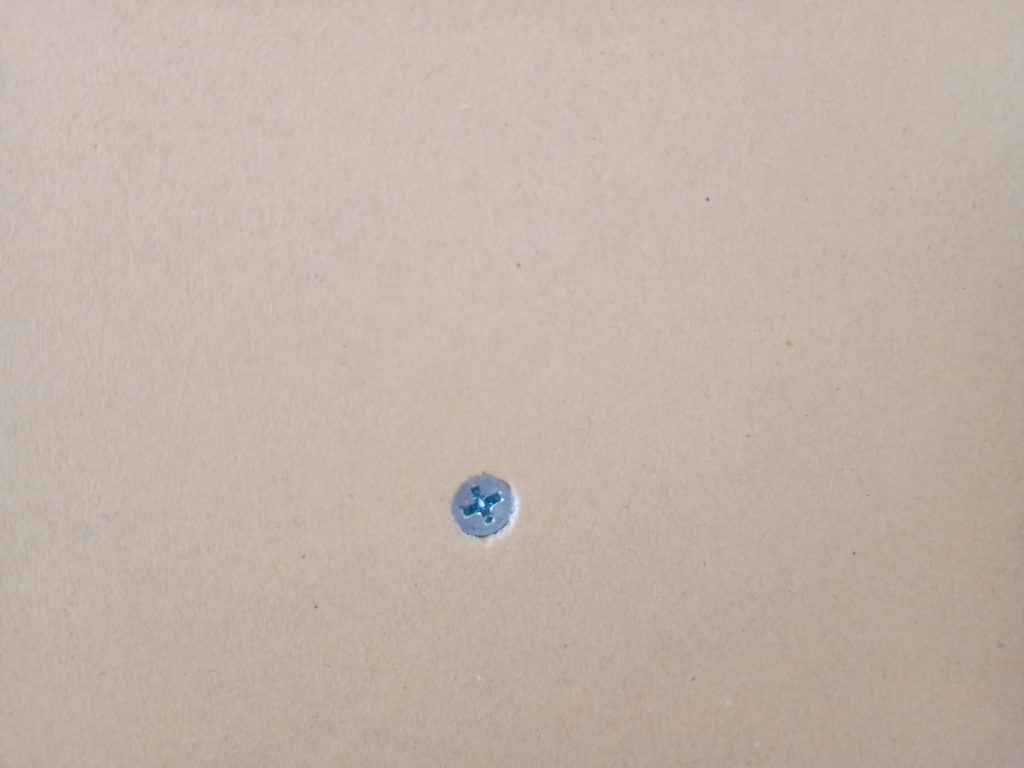

壁:周辺部の例

上記写真は、壁:周辺部の例です。

標準仕様書では200mm程度とあるため、それ未満の182mmで割付してあります。

石こうボードの高さが1820mmだとして、1820÷10=182mm キリのいい割り付けとなります。

182mmにすると『上下の端部に1発、中心に1発。それから間に4発』の目見当で打ちやすくなります。

1820÷9=202mmも200程度のため良いと思いますが、目見当の割付が少し難しいです。

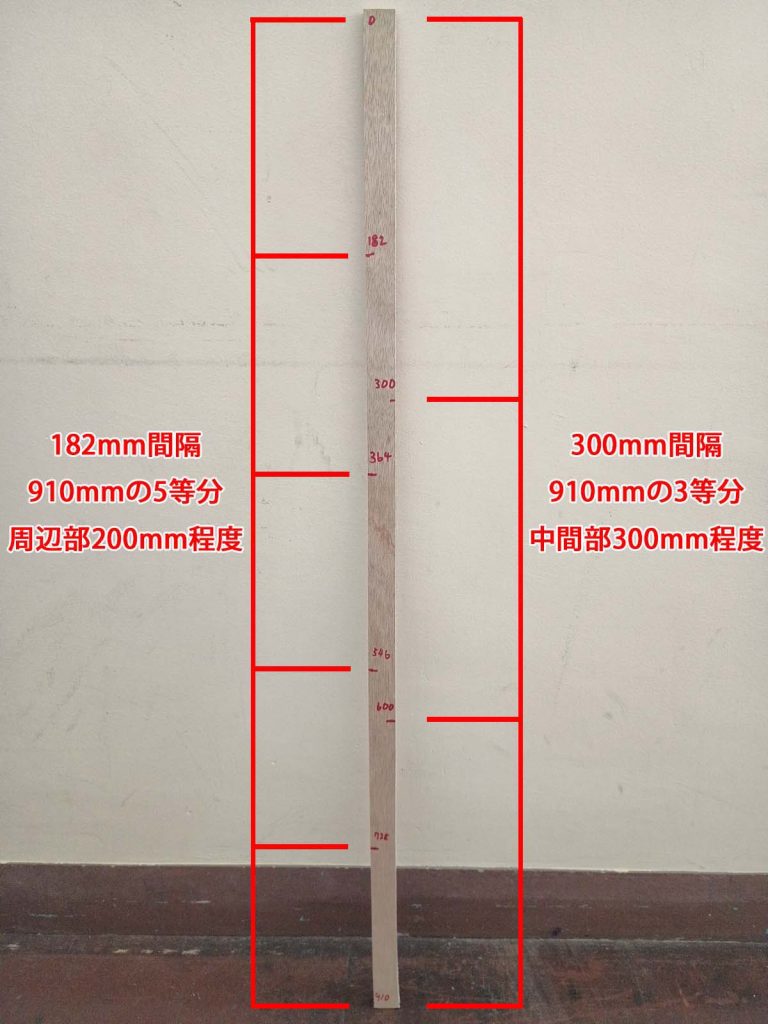

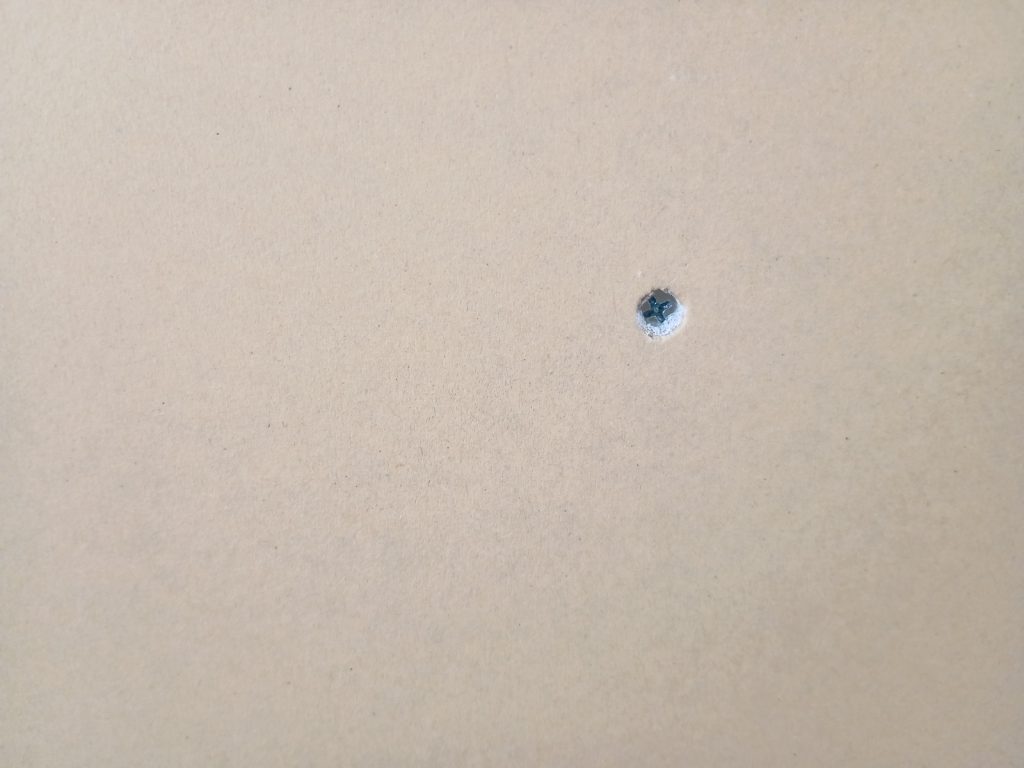

壁:中間部の例

上記写真は、壁:中間部の例です。

標準仕様書では300mm程度とあります。

日本の建材は尺貫法(1尺=303mm)で作られていることが多いため、こちらは割り付けしやすいです。

ベテラン大工さんなら何も測らなくても300mmが打てる人もいるのではないでしょうか。

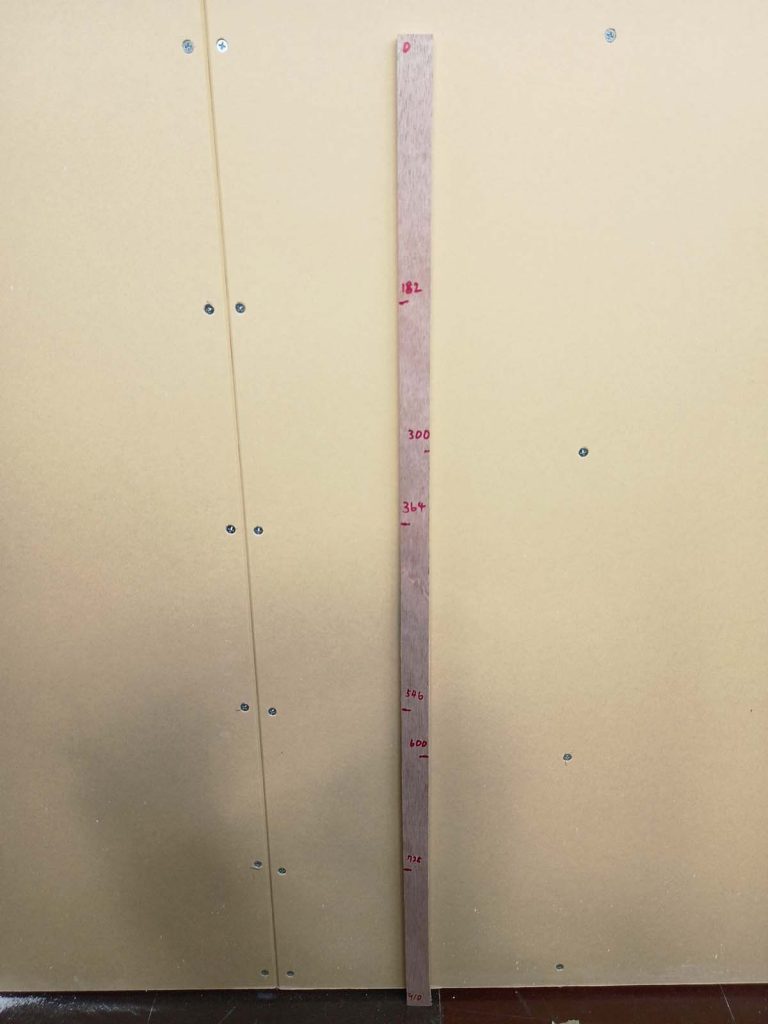

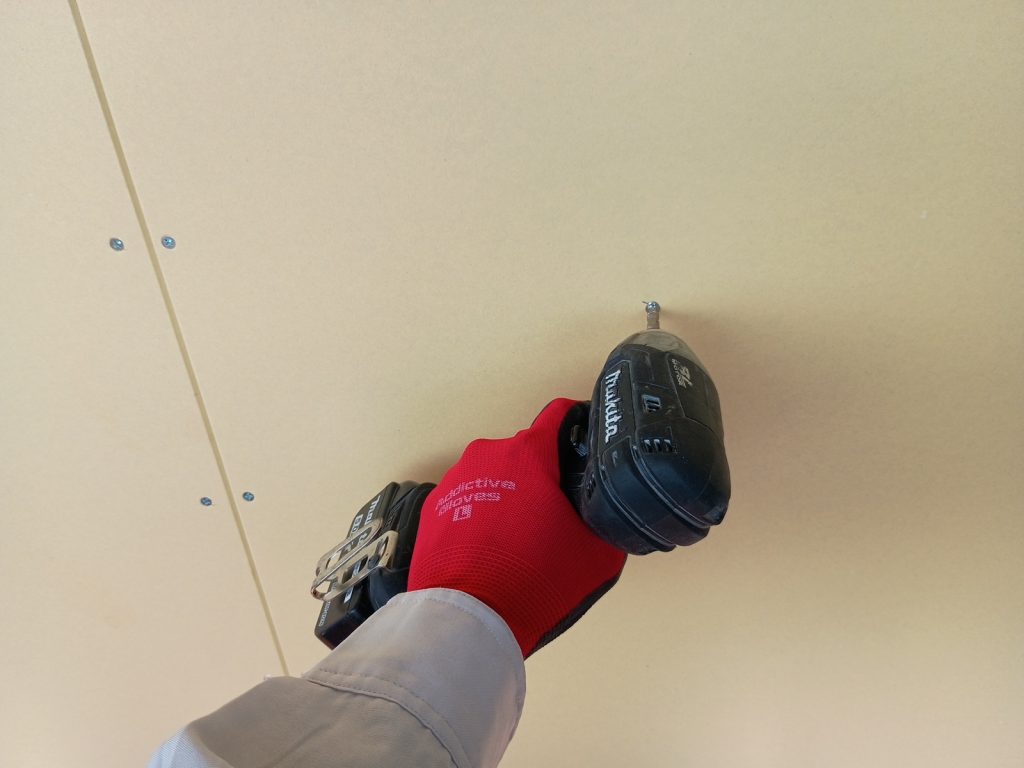

現場で簡単に割り付ける方法

必要なビス留め付け間隔はわかりましたが、実際の施工で何百・何千とその都度長さを測りながら作業するのは非現実的であり、何日掛かるかわかりません。

そのため、写真のように『その場限りの定規』を作ってしまうがおすすめの方法です。

このような即席の定規を『ばかぼう』などと言ったりします。

この方法なら、職人さんが入れ替わったりしても『この定規がここのルール』と言えばすぐわかるので、ミーティングの手間も省けます。

ビスの長さはどれくらいが良いか?

ボード壁に使用するビスの長さはどれくらいが良いのでしょうか?

これにも、目安になる指標があります。

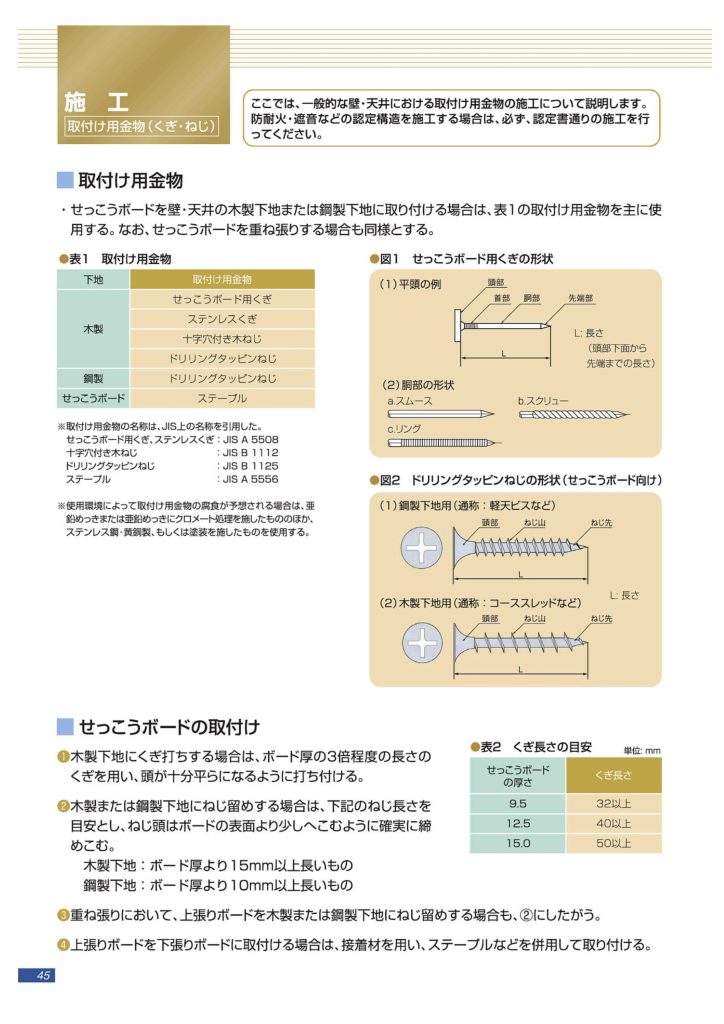

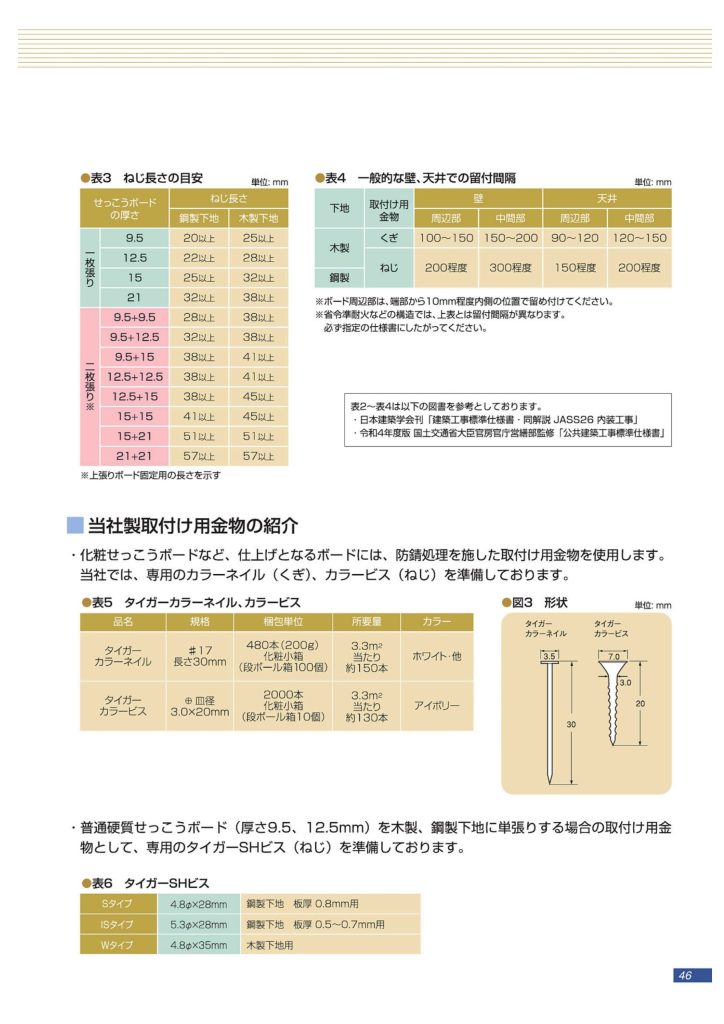

目安は石こうボードのメーカーカタログ

(画像は拡大できます)

(画像は拡大できます)

石こうボードのようなメーカー製品の場合は、メーカーカタログに施工方法がしっかり記載されていますので、それを参照するのが確実です。

・ビス長さ目安の一部抜粋(一枚張りの場合)

| 石こうボードの厚さ | 鋼製下地 | 木製下地 |

| 9.5mm | 20mm以上 | 25mm以上 |

| 12.5mm | 22mm以上 | 28mm以上 |

| 15mm | 25mm以上 | 32mm以上 |

| 21mm | 32mm以上 | 38mm以上 |

上記の表から、おおむね使用するボード厚の2倍程度のビスを使えば問題ないかと思います。

ビス打ち込みの注意

正しいビスの潜り深さ

電動ドライバーを使ったビス打ちは、適切な手加減で止めないと『潜りすぎ』『浅すぎ』という状態になり、これでは品質に支障があります。

ビスは、ボード表面より1~2mm程度潜ったくらいが丁度良い仕上がりです。

「ボードは紙で留まる」という格言を言う大工さんもいるくらいであり、石こうボードの表層紙に巻き込むくらいを目安にしましょう。

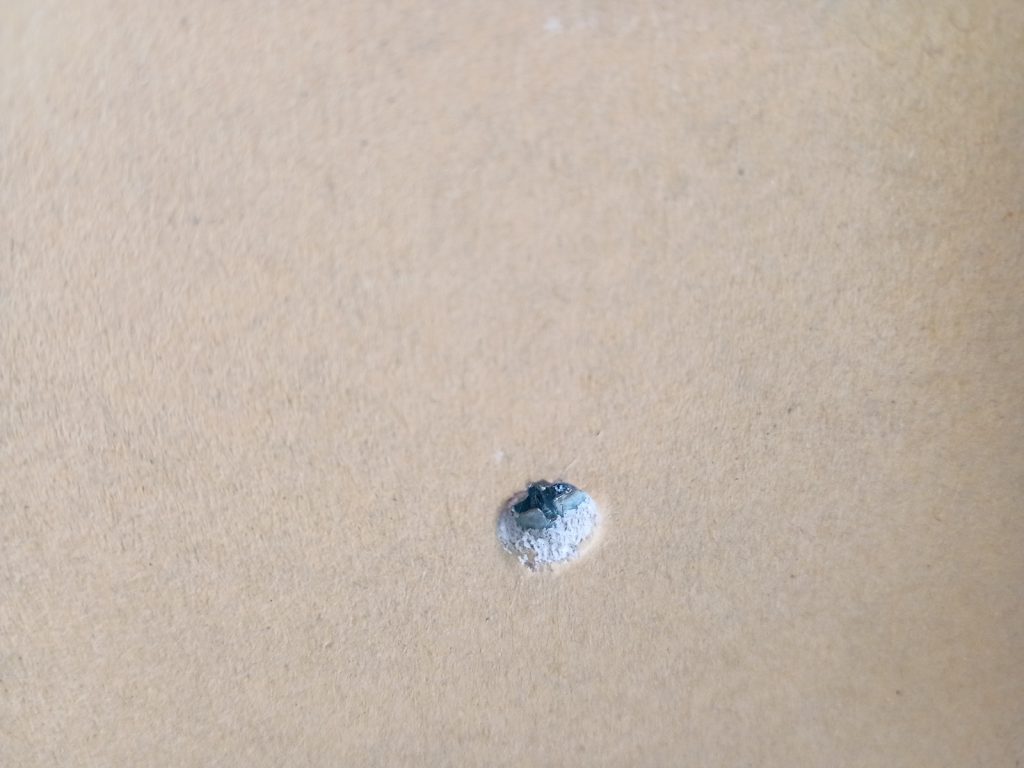

ビスが潜りすぎの例

上記は潜りすぎの例です。

よほど厳しい現場でない限り、潜りすぎが少しあるくらいでは問題ないでしょうが、潜りすぎばかりの石こうボードは強度が低下し、地震などで剥離する可能性があるので注意しましょう。

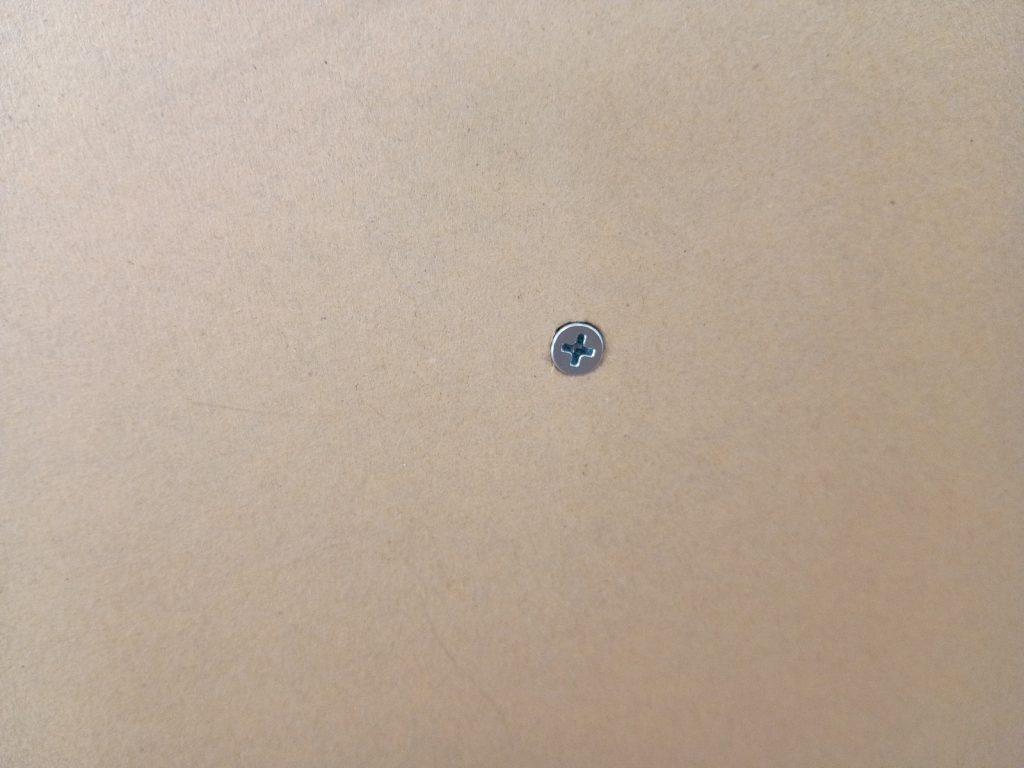

ビスが浅すぎの例

上記は浅すぎの例です。

ビスが浅いと、次工程の仕上げ(壁紙工事、塗装工事、シート張り、パネル張りなど)に明確に支障をきたします。

ビスの浅すぎを見つけたら必ずやり直しましょう。

ビスの打ち込みが浅すぎる場所があると、次工程のパテ掛けが平滑に行えず、壁紙が浮き上がったり、塗装の表面が盛り上がったりと、品質が悪くなります。

内装・塗装業者などにとっても

- パテベラがビスに当たる

- ドライバーに持ち変えて、ビスを回し入れる

- パテベラに持ち替えて、パテを掛け直す

- パテで汚れたドライバーを拭く

という余分な作業を挟むことになり、効率の低下(端的にとても面倒くさい)を招くため、好まれません。

数か所なら「いつものこと」として許容するかもしれませんが、あまりに多いと怒ってしまうかもしれませんね。

見直しの重要性

規模にもよりますが、一回の工事で数千発のビスを打ち込むこともよくあるため、打ち損じは大工さんやボード業者でも気が付かないことがあります。

次工程に移る前に、ボードの仕上がり状態を監督も交えて見直すと良いでしょう。

ビスの打ち込みには電動ドライバー、インパクトドライバーが多く使われますが、一度に多量のビス打ちを行うときは、スクリュードライバを調達するのも方法のひとつです。

スクリュードライバは、打込み深さを調整できて、押し付けるだけで打ち込みができるため、ビス打ちがたくさんある時は時間の短縮になります。

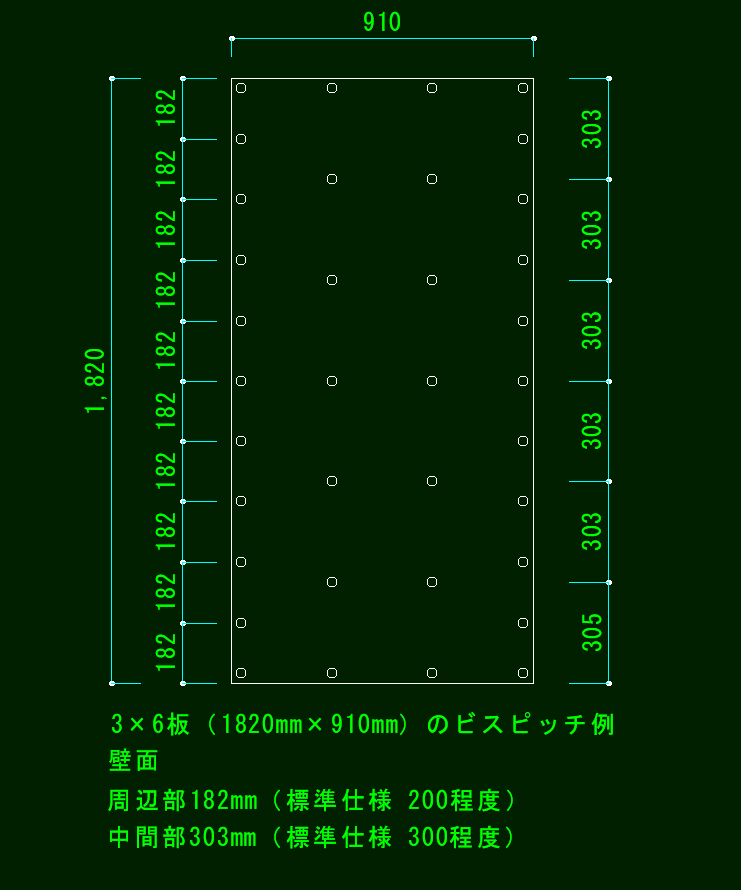

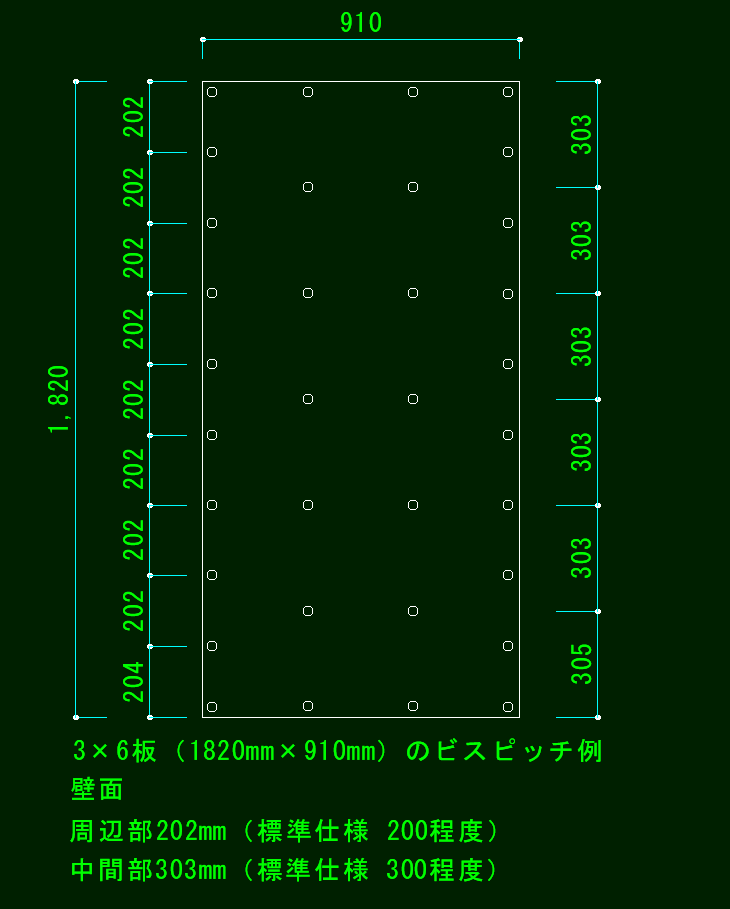

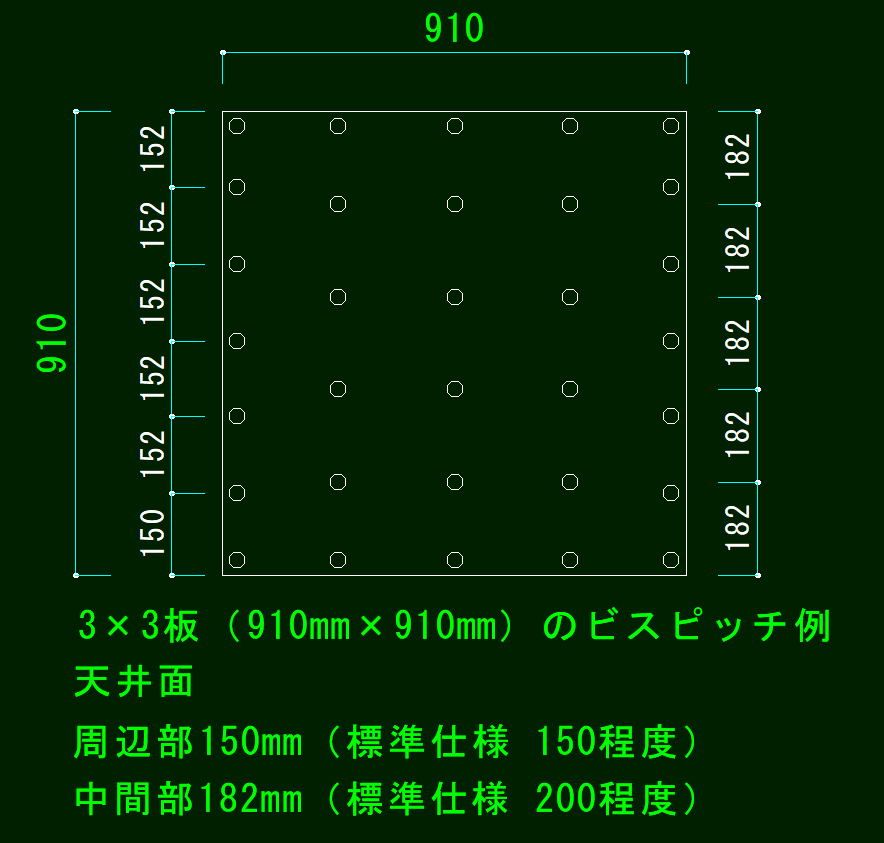

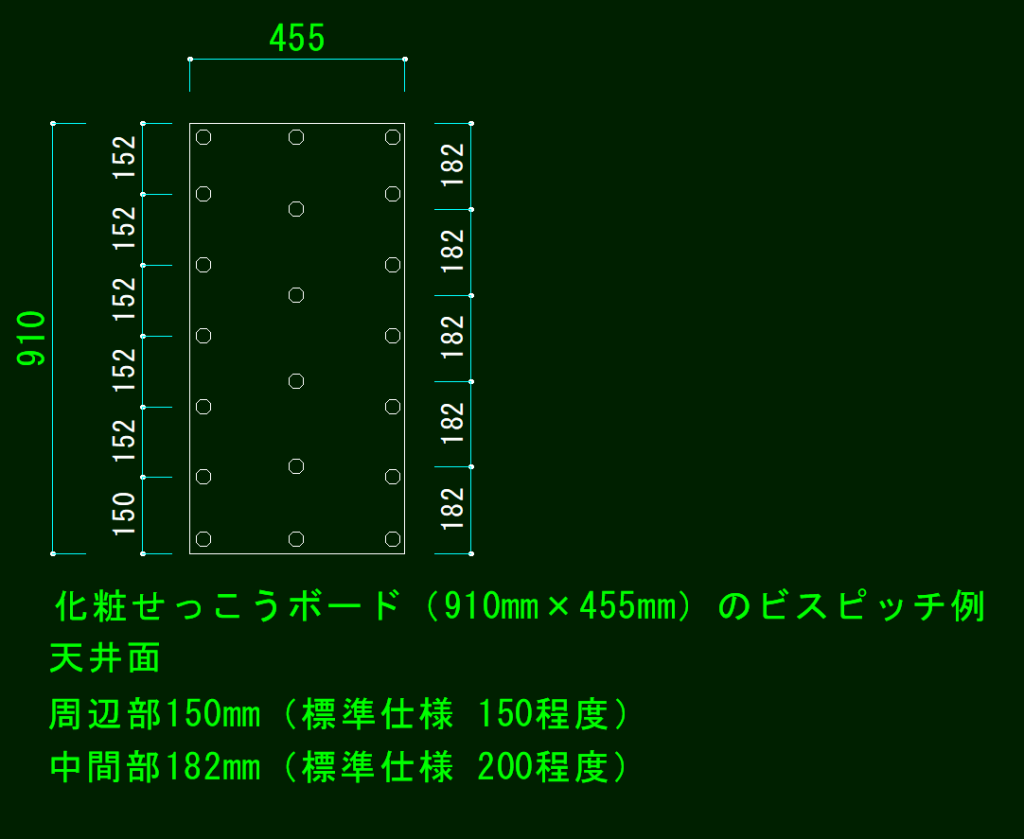

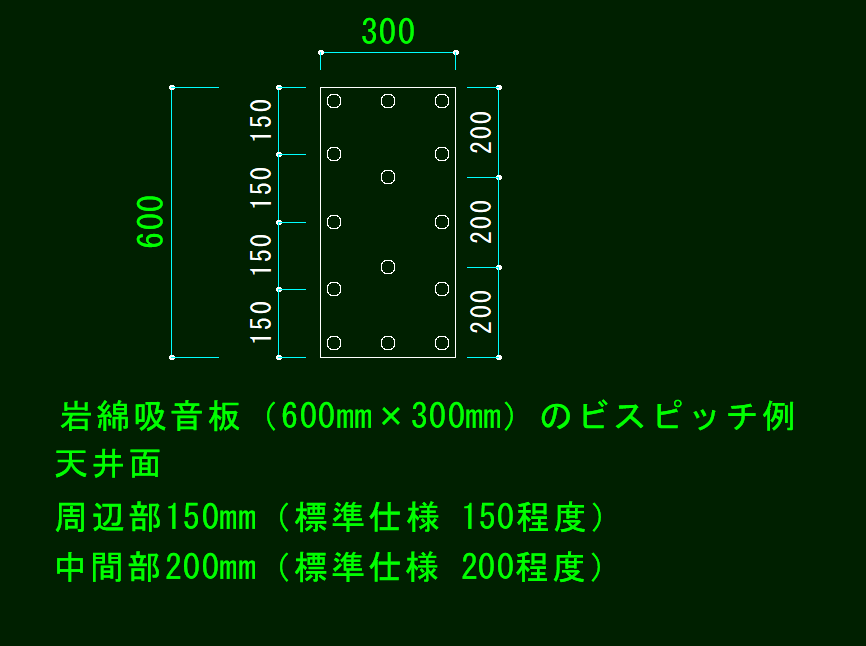

補足:図で見るビスピッチ例

実際に割り付けるとどのようなイメージになるか、図を掲載します。

ビス本数も記載しました。予定ボード使用枚数がわかれば、ビスの納入数の目安にできると思います。

3×6板 1820×910 壁面のビスピッチ例1

- 標準仕様:周辺部200程度 中間部300程度

- ビスピッチ例:周辺部182mm 中間部303mm

- ビス使用数:36本/枚

3×6板 1820×910 壁面のビスピッチ例2

- 標準仕様:周辺部200程度 中間部300程度

- ビスピッチ例:周辺部202mm 中間部303mm

- ビス使用数:34本/枚

3×3板 910×910 天井面のビスピッチ例

- 標準仕様:周辺部150程度 中間部200程度

- ビスピッチ例:周辺部150mm 中間部182mm

- ビス使用数:32本/枚

化粧石膏ボード 910×455 天井面のビスピッチ例

- 標準仕様:周辺部150程度 中間部200程度

- ビスピッチ例:周辺部150mm 中間部182mm

- ビス使用数:20本/枚

岩綿吸音板 600×300 天井面のビスピッチ例

- 標準仕様:周辺部150程度 中間部200程度

- ビスピッチ例:周辺部150mm 中間部182mm

- ビス使用数:14本/枚